2011年日本突发9.0级强震,时任新京报首席记者陈杰不仅第一时间抵达灾区,更“勇闯”最危险的福岛核辐射区。2015年,他回访灾区再次进行采访。2021年,由于疫情,陈杰没能在十年的节点第三度前往灾区,地震10年之际,地球Weekly对话陈杰,解读3.11对日本的改变。

作为数次深入灾区和核辐射区的亲历者,陈杰这样形容日本过去的十年的动作——在不断反省弥补:面临巨大的自然灾难时,任何系统都存在漏洞,尽管有各种狼狈不堪,但也有秩序和尊重,日本在不断的挑战中,不断地进行反省和自我修正。

临时改变的行程

2011年3月11日,当地时间14时46分,日本本州岛仙台港东130公里处,发生强烈地震,并引发海啸,最终[国际地震测量机构]将此次地震定为9级,在地震频发的日本,这种量级的地震也是一场灾难。

地震发生后,陈杰判断此次地震将会对日本造成重大冲击,决定暂停前往利比亚的报道计划,迅速联系报社和使馆,要求前往日本。最后,报社决定派出一支4人报道团队,由陈杰带队,和其他3名记者一起前往日本地震灾区。

图源:摄影师陈杰

据陈杰回忆,北京时间3月12日中午1点,4人赶到日本驻华大使馆,在半个小时办理好签证和其他文件。当地时间13日下午5点,4人抵达东京。

落地东京后,顶着昂贵的租车费,陈杰一行人在一位旅居日本的台湾同胞的帮助下,带好食物和水,连夜奔赴地震重灾区宫城县。由于强震导致部分高速公里被破坏,为保障顺利抵达,全程只能绕道山路。一路上走走停停,颠簸一宿。

14日早上8点,他们抵达地震重灾区之一,宫城县名取市閖(shuǐ)上町,閖上町面积约9.45平方公里,人口约9000人,在地震引发的海啸中,700多人被海浪夺去生命。

图源:网络

同行的同事解释说,閖上町意为寄望“水困于门”,是个在地图上都不太容易找不到的沿海小镇,看似很不起眼的地方,曾经也是一个热闹和繁华的城镇。镇上有很多带庭院的日式独栋小楼,整齐地沿着街道排列着。一切都井井有条。沿着海岸线步行的话,一边是海风,一边是静谧的街道,似乎有一种人和自然的调和感。

但这种平衡被突如其来的强震和滔天海啸瞬间淹没,被人类无法匹配的力量暴力摧毁。

映入陈杰眼帘的,和同事回忆中的小镇大相径庭,他在现场看到的是一座被“揉、搓、碎”后的城镇。就在几天前,十几米高的巨浪轻松越过海堤,重重地把小镇锤碎。海浪没有停歇,裹挟着汽车、船只、房屋,继续向内陆推进,深入几公里,甚至十几公里。

图源:摄影师陈杰

海水沿原路退去后,房屋、家具、被子、书包、还有很多无法辨认的碎片,经过海浪的“混合”,变得更加破碎,和废墟挤在一起,乱上加乱。除了在现场闻到一些汽油味,原本令人放松的、带有一丝咸湿的海风,也让人感到发冷。

“碎片在近处漂着,之后是离海岸线稍远一点的城市,再背后是雪山,你其实是能感受到人类在自然面前的脆弱”。 这是陈杰心中印象最深的灾区画面。

由于地理位置原因,日本是全球知名的应对地震的“老手”,更因此形成了一套从政府至民众自觉遵守的应对机制。这套机制,在9级强震后的日本社会仍在运转。

陈杰回忆,当时的日本社会整体平稳而且有条不紊。灾区只有媒体和救灾人员可以进入,民众则在避难所中集体避难。避难所中设施完善,保证普通民众的基本生活需要。灾民自觉遵守规定,安静地等待。

稳定的秩序背后,日本也没有忘记对生命的尊重。陈杰举例,在处理死者遗体时,日本的救灾人员会把车开得离遗体很近,尽量减少搬运遗体的距离。搬运前先默哀,再进行采取DNA等处理工作。

图源:摄影师陈杰

陈杰4人攒着劲在灾区进行采访和报道,努力发现最有价值的故事。灾区的条件并没有那样艰苦,吃饭还是能保证的,一些饭店还在营业,不过特殊时期,要适应和遵守当地政府的规定。4人有一次在避难所中过夜,他们也没有领避难所的食物,而是吃自备的食物。

深入辐射区

就在陈杰一行在灾区忙着采访时,关于核辐射的讨论愈演愈烈。就在地震后的3月13日和14日,福岛核电站发生两次连环爆炸,无形的核恐惧也就此开始蔓延。出于安全考虑,中国大使馆开始组织撤侨,部分中国媒体开始撤离记者,陈杰4人没走,而是选择先从宫城县撤到东京,之后再作安排。

地震海啸危机还没解除,又遇上可怕和严重的核威胁,眼看灾害越来越严重却什么也做不了,陈杰忍不住了,他要去核电站,一方面是记录当地的条件状况,希望打破一些人对核污染无来由的恐惧。

同事几乎把日媒所有关于核辐射危险的报道念给陈杰,劝他不要冒险。同事没劝住陈杰,陈杰还拉上另一位文字记者褚朝新一起去。就这样,两位记者,加上一位在日本的菲律宾华人和一位日本律师,临时拼凑成一支“探险队”。在警察厅用记者证办理通行证后,四人乘车开始朝着核辐射区前进。

图源:摄影师陈杰

回忆当时的决定,陈杰说确实有担心,“但是我还是有储备吧,日本在核知识的普及还是比较充分的,我还找了一些中国和日本的专家咨询,进行了自我评估后发现,在一定范围内还是安全的,一步步的试探吧”。

随后,“探险队”在3月20日出发,前方,是福岛核辐射区。

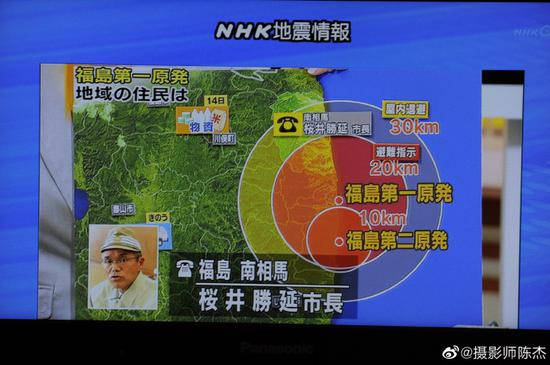

福岛核电站泄漏后,日本政府立刻组织核电站周边民众撤离。根据日本政府的决定,两个核电站周10公里之内的居民全部撤离,周围20公里内的居民集中避难。周围公里至20公里至60公里之内的居民被要求呆在家中,并紧闭门窗,停用排风扇,以便遭受核辐射。

图源:摄影师陈杰

在距离核电站60公里处,负责核电站的东京电力公司建立了应急处理中心。通过这里的检查点后,陈杰一行人正式开始这趟危险之旅。

前进到距核电站40公里处,开始遇到日本政府设立的卡点,工作人员提醒他们注意安全。

再往前自,过去很繁华的小镇基本已经撤离空了,只有路灯还亮着,一些房屋里的灯还开着,但就是看不到居民。沿途街道上零星可以看到一些从外地抽调来的警察——当地警察都被算作灾民,安排避难去了。

前进至距核电站30公里处的时候,已经鲜见警察执勤。而继续前进到20公里时,警戒线特别提醒这里已经很危险。

继续再往前走,看不到人,也看不到其他的东西,警戒线或提示牌不断地强调危险。

快到10公里处时,日本律师有些害怕了,希望能返回。陈杰和同事就在这里短暂地下车拍照,观察周围的环境和状态,二人没有触摸任何东西,拍摄完成后,迅速返回车里。停留不到十分钟,四人掉头撤回。

如果继续向前,很快就会抵达福岛核电站,而当时核电站正在抢修。

图源:摄影师陈杰

“大家总是说这个地方多么的危险,但这种危险是看不见的,所有我把这种状况记录下来,”陈杰回忆说,自己其实没有后怕,“你会对看不见的东西会恐惧,但是你真到这个地方,它并没有对你直接造成影响的时候,你感觉不到这种恐惧,反而会消除一些恐惧;危险没有真正爆发之前,其实是没法感知的,所以后怕谈不上。”

直到后来看纪录片,陈杰才知道福岛核电站面临十倍于切尔诺贝利的危机,福岛核灾难被国际原子能机构列为七级事件,这是最高级别的事件,也是继切尔诺贝利之后第二个达到这一级别的灾难——福岛有可能把整个日本毁掉一大半。

《新京报》当时的专题报道中,用“勇闯”核辐射区形容两位“无畏”的记者。在核电站爆炸后一个月内,无论是日本媒体,还是其他国际大媒体,都鲜有涉及禁区边缘的报道,也很少看到外国记者前往这里,这意味着陈杰和褚朝新是那三个月内,全球最抵近核禁区的记者。

回顾十年:不断反省

大地震后,日本政府当时正在进行艰难且缓慢的重建工作。大量的垃圾等待清理,废墟需要推倒重建,尽快经济产生生活,稳定社会情绪,使得每一项震后工作需要投入足够的精力。除了受困于资金和政策,陈杰说,另一个造成重建缓慢的原因是每一套重建方都要向全体市民公开公布,每一个日本市民都要参与重建,无形中拖延了进度。

当时执政的安倍政府专门成立了“复兴厅”,计划在2021年完成重建。而十年后的今天,还有931户人家住在临时住宅里。

图源:摄影师陈杰

相对重建工作,更令人头疼的是如何核废料,也就是除染工作。

将受污染的土壤表面10厘米挖出后,再填上10厘米新土,这个标准是日本环境省测试后实施的方法。后来这一标准被提高到20厘米。

受污染的土壤被挖出后装在软性集装袋中,一个袋子能装近2吨的土壤。黑色的集装袋密密麻麻地铺在地上,具象化了无形的核辐射,只会让围观者更加头皮发麻。存放这些袋子需要占用土地,加剧了民众和政府之间的矛盾。

图源:摄影师陈杰

图源:摄影师陈杰

软性集装袋有一定的储存期限,陈杰结合当时的航拍照片说,核电站附近还有大量的罐子,里面装着被污染的水,罐子后来满了,只能偷偷地排放。

2015年11月,陈杰再次前往灾区。陈杰前往富岡町采访了唯一一位在辐射禁区生活的老人——松村先生。松村收养了禁区内的许多动物,他认为这些动物同样是核泄露的受害者,应该得到照顾,而不是被日本政府集中安乐死。陈杰在松村家过夜,观察和记录松村的生活,在报道中,陈杰形容松村每天都在“与魔鬼同行”。

图源:摄影师陈杰

图源:摄影师陈杰

图源:摄影师陈杰

2021年,由于疫情,陈杰没能第三次前往灾区。他原计划花1个月的时间,对辐射量再进行比较;他在很多固定位置拍照和记录,希望继续记录和对比;过去的废墟是否有了变化;自然如何重新控制人类走后的土地;他更希望能继续松村交流,看看那些动物怎么样。人、城市、和自然,一直是陈杰关注的重点。

作为媒体人,陈杰特地留意了日本同行如何报道灾情。日本政府和媒体对灾情信息有较高的透明度,几乎每天都有记者会。日本媒体也花力气进行科普和预防灾害。

3·11地震后的几年里,陈杰又参与了缅甸和尼泊尔地震的报道。他也见证了面临灾害时,不同国家、文化背景、社会机制展现出不同的反应能力,“现实可能和自己的预想完全不一样,但3·11这次给我的感觉最特别,千疮百孔,一片狼藉下依旧能保持秩序”,陈杰为此重读了《菊与刀》,反思民族性在应对灾害时的作用。

日本的重建依旧前路艰辛,这段反省和自我修正也不会停止,同样,陈杰的记录也不会停止。

(文/常百川)