原标题:首位70后茅奖得主徐则臣:站在屋顶上看北漂青年

不管徐则臣内心是否在意

他确实是70后作家里第一个拿茅盾文学奖的

这是媒体、还有大众认识他的一个标签

徐则臣。图/受访者提供

另一个徐则臣

本刊记者/古欣

4月的一个冷雨天,徐则臣的散步习惯并没有被天气打断。像往常一样,晚上六点半,他一秒不差地下楼。他住在五环外,北京西北郊,小区附近有个有小公园。白天他曾和《中国新闻周刊》记者约好晚上六点半左右通话,电话接通后,徐则臣解释,下楼时手机揣在兜里,没有及时看到。实际上,他的回复只迟了一分钟。

散步让谈话也有了漫游之意。在这次采访临近结束时,徐则臣提到了导师曹文轩,他并没有谈观念或方法,而是回忆起跟曹文轩吃饭的往事。曹文轩习惯比约饭时间提前十分钟到,偶尔不能提前抵达,会发信息告知。“他说的晚一会不是迟到,只是不能提前。” 徐则臣说,就是在这些方面,导师曹文轩影响了自己。

2019年10月,徐则臣获得第十届茅盾文学奖。不管徐则臣内心是否在意,他确实是70后作家里第一个拿茅盾文学奖的,这是媒体、还有大众认识他的一个标签。

在写作上,他是个早做打算的人。在他的记忆里,决定当作家的那一刻无比清晰,那是大一暑假在图书馆看完张炜的《家族》。他感到震惊,那么遥远的地方竟然有个人和自己想得一样,而且表达得比自己要好。从此,徐则臣的青年生涯紧密地围绕“写作”运转。写小说、办校园刊物、投稿、考北大、办文学论坛左岸,直到毕业后去《人民文学》当编辑。

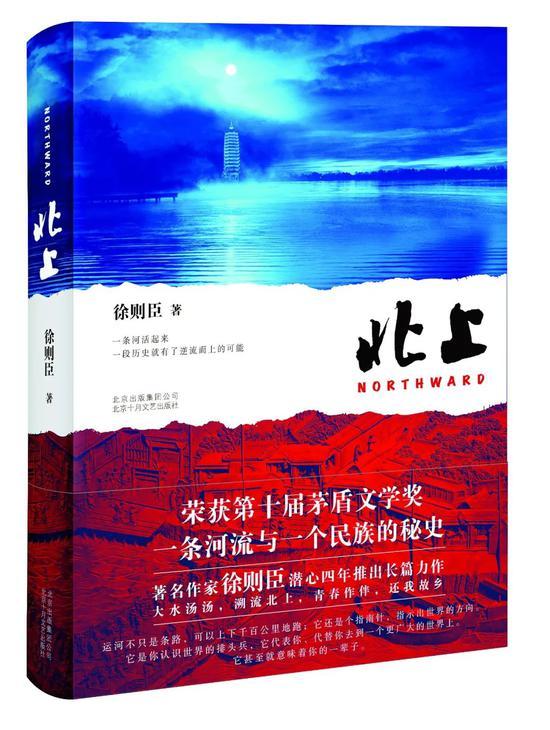

2019年8月,徐则臣所著长篇小说《北上》获得第十届茅盾文学奖。图/受访者提供

没有岔路。这十年,徐则臣写了两部长篇,一部小长篇,一本童话,一本短篇小说集。“我不算是高产。”他对《中国新闻周刊》说。所有写作在业余进行,徐则臣安排着自己的写作节奏,长篇穿插着短篇,小说卡住了就转手写童话。总之,不让自己有闲。

刚出版的《北京西郊故事集》就是徐则臣2010到2017年之间完成的短篇小说结集,和长篇的厚重相比,这本讲述京漂青年的小说活泼、放松,仿佛来自另一个徐则臣。

屋顶上的北京

小时候,徐则臣喜欢爬高,喜欢在屋顶四下里张望。写北漂青年,徐则臣脑海里浮现的也是一群年轻人爬上屋顶的样子。“如果一个人在小巷子里走,他很容易被淹没掉。他站到高处,站到屋顶上的时候,他才感觉是独一个,跟别人区别了开来。”

一群年轻人在郊区平房的屋顶支起凳子,打牌、吹牛、喝啤酒,趁着酒劲指着远处的高楼,“早晚有天我要拿下一层。” 到了夜晚,高楼像峡谷,寂静的道路仿佛河床,只有这时候,他们才会想起家乡。站在屋顶上,四下是大片的平房、荒地,更遥远处,是一个更大的北京,荒凉感和站在高处升起的莫名希望交织在一起,底色悲凉,这是京漂青年的普遍情绪,那种“漂泊的,认同感、身份认同和心理认同都没有充分建立起来的、飘忽不定的心态”, 徐则臣很能体会。

徐则臣是2002年来的北京,第一批入住北大在万柳新建的研究生公寓。当时万柳只有这一栋楼。四周都是成片的小平房,平房里有他的朋友。高中毕业后,徐则臣从一所大学读到另一所大学,很多朋友四散天涯,打工谋生。一些人来到海淀西北四环,被一种新兴的生意诱惑,他们游荡在北大、人大的门口,拦下路人,问着“哥们,办证吗?”那时,一张假造的北大博士文凭一万块钱。

90年代末,中国变成世界工厂,外商和港澳台资企业偏爱有学历的技术工人,大量农村劳动力却连高中都没毕业,假证生意应运而生,徐则臣和小伙伴也神奇地重新被勾连在北京西郊这块土地上。偶尔朋友会找他,让他查一下当时的北大校长的名字,或是把一段文字翻译成英文。

徐则臣那时候喜欢买碟,他逐渐结识了卖盗版碟的、刻章的、刷小广告的……刚毕业的徐则臣每月拿1500块工资,房租1100元,经常把麻辣烫当晚餐。他经常和这群朋友吃饭,“就直来直去,大碗喝酒、大块吃肉。” 这些人性格直率、爽快,两顿饭下来,徐则臣就“打入”了他们的生活。“你能想到的人际关系在那个圈子里都有。每个人会形成自己的势力范围,就像收破烂,这个小区该他管,其他人就别进来。”

这为徐则臣提供了另一个观察北京的视角。有一件事让他印象深刻。徐则臣的一个朋友刚到海淀不久,某天接到一个电话,让他赶紧过去。到了后才发现是一个女同行被抓,警察让她交代身上搜出的东西,同行怕事,就全推到了这个朋友身上。当时这个被抓的女人已怀孕,朋友就把事情全认了。义气比自由重要,实际地过日子又比尊严、体面需要优先考虑,这中间不同的生存逻辑和情感道义,徐则臣不想评判对错,他只想把活生生的人推出来,让大家看到,“在这个社会上有人这样生活,也可能只能这样生活。”

随着复印和打印的普及,一张假证制作越来越便捷,也越来越不值钱,互联网和二维码也让证件伪造越来越容易被识破,这门灰色生意渐渐衰落,这些朋友也相继离开北京。很多人是突然从生活里消失,常常是很久以后,徐则臣接到一串陌生号码,才发现他们已经回到故乡换了电话。这些人和这些事都出现在了徐则臣的小说里。

河流、火车、飞机

徐则臣1978年出生于江苏东海。他家后面有条河,徐则臣小时候经常拿着一根小草棒,往水里一扔,看着它流走,想着下一秒、一个小时、一天后它会流到哪里。那时他家附近有个军用飞机场,坐在院子里常常能看见飞机从头顶过,“他们是谁?从哪来?到哪去?能坐飞机肯定是大人物。” 徐则臣没事时想着这些 。

真正带他去外面世界的是火车,长大后他还对绿皮火车有深厚感情。第一次坐火车他六岁,从县城去连云港,为了看牙。医生用手术刀从他嘴巴里取走一块东西,是他对城市最初的印象。看完牙父亲带他去看大海,他看到轮船在天边只是一小点,没等到轮船靠近就回家了。从那次后,徐则臣就天天盼再坐火车,但这样的机会不多。上高中之前,他连县城都没去过几次。

而之后一次乘车经历,则几乎接近一个隐喻。那时徐则臣高一,第一次一个人坐火车,心里很紧张,带了一本《红与黑》护身。车上有个看着傻傻的人,农民模样,从兜里掏出一堆外币说,哎呀,这是什么东西。旁边人说,“外国的钱,很贵的。”“ 那我能不能拿人民币跟你换一点。”很快人们就围着一起抢着换钱。徐则臣在一旁也心动又纠结,最终没换。到了下一站这人下了车,很多人才回过味是受骗了。

很多年以后,徐则臣在北大西门外也遇到一个农民模样的人,卷着裤子,穿着黄帮解放鞋,摆摊卖九转香炉,又是一群人围着。徐则臣觉得挺好看,就买了下来,回到家用水冲洗,发现香炉是树脂做的。他一下想到当年那个换钞票的人。这迟来的受骗,似乎暗喻一个青年从小地方到世界去,必然要经历的纠结、害怕和受骗。

如今在北京生活了近二十年,北京带给他惊恐感减少了,新奇感减少了。平常在街上溜达,徐则臣找到了老农民在田间地头的感觉。他在北京逐渐有了家庭,有了户口和房子,但却没有想象中的那种强烈的归属感。只有到了国外,那种曾经的惊恐和稀奇才会复苏。这种感受在纽约最鲜明,他形容走在第五大道,“两边的高楼拔地而起,好像楼随时可以倒下来,前面的路不知道走到哪,有点走在惊涛骇浪里的感觉。”

这种感觉也出现在《北京西郊故事集》,那些小地方的少年来到大北京后,在屋顶上望见北京的高楼,好像能把人吞没的峡谷。在小说里,徐则臣创造了一个名叫木鱼的少年,木鱼有神经衰弱,平时喜欢跑步,小说就顺着木鱼的视角,写到了工地的民工,地铁上卖唱的、饭店服务员、中关村卖手机的、汽修店维修人员,一个北京郊区世界缓缓铺展开来。而跑步来自徐则臣的真实经历,高二那年他一度神经衰弱,耳朵里各种声音,为了夜晚能入睡,他常常独自去操场跑圈。

徐则臣短篇小说集《北京西郊故事集》。图/受访者提供

《阳光灿烂的日子》里也有一群站在屋顶上的青年,他们是王朔笔下的,成长在“文革”中的大院子弟。他们打架、叛逆、宣泄荷尔蒙。在那样的文本里,北京仿佛被历史按了暂停键,充满自由的味道,它是享受着特权的孩子的地盘,故事常常在离长安街不远的地方发生,外交部大院、部队大院、王府井百货大楼、北海公园。二十年之后的徐则臣写的是70后的北京,是一个流动的北京。它远离首都的核心、权力的核心,更加关乎生计,提供着外来者的平民视角。

近些年,徐则臣写作的坐标系也随着地理的迁移不断拓展,他常常去海外参加文学活动,参加过爱荷华大学国际写作计划,还在爱丁堡驻留写作过。在爱荷华,世界的另一头,徐则臣构思自己的长篇《耶路撒冷》。小说的主人公初平阳因为回老家卖房,和一群少年伙伴重新在家乡相遇。他们中间有成功商人,有不停地转换职业的打工者,有始终没有在北京找到位置的人,也有从事办假证,一度辉煌,最后又重重跌落的人。初平阳本人是一个想去耶路撒冷留学的博士生,耶路撒冷代表某种到世界去的精神指向。

其中可以看到徐则臣以自己的生活经验为蓝图,书写一代人的精神史。他对世界与家乡关系的看法也愈加辩证,有些人来到世界,扎根下来,而回到老家也不代表完全认同或放弃某种生活与追求,很多时候返回是为了解决过去残留的问题,重新出发。

到世界去

五年级时,徐则臣把能找到的所有金庸武侠小说看完,就连父亲吊在房梁上的书也取了下来。村里的书常常没头没尾,他看过不少半截的小说。上了初中他才开始接触经典文学, 拿着爷爷给的八块钱走路去镇上的新华书店,左挑右挑,最后挑了本七块九毛五的《三国演义》。他还从高年级同学借来《苔丝》《嘉莉妹妹》《复活》。

那时他最喜欢读的是《围城》,说话、写文章都是一股“钱味”。高二那年,徐则臣写过两篇小说,寄了出去,但没有回音。到了大学后,有一阵疯狂迷上鲁迅,写文章追求忧时伤世、沉郁顿挫,直到后来才渐渐发现自己不是那种人,写作也不能因为喜欢哪一种风格就改变自己。他在大学时大量写作,寻找自己的声音。

大学毕业后,徐则臣在大学做了两年老师,受不了当辅导员的繁琐事务,文学上也缺少交流的同伴,他决定考北大。等到23岁徐则臣从淮阴辞职来到北京时,他已经在《天涯》《山花》一些重要刊物上发表了一些作品。在北大的这段经历让他建立了问题意识,写小说不仅仅是为了写出一个好故事,而是要解决跟自己切身相关的问题。

2003年,徐则臣在北大读研究生,时值SARS,他每天睡到中午,去食堂打饭,看一堆打打杀杀的武侠片,回到宿舍里就开始看书,晚上再出门散一趟步,然后写小说。除了写作,他还跟两个人一起办了一个左岸文学论坛,他是总版主,每天挂在网上,发现好的帖子,就把它们不停顶上去。一些文学朋友就是这样以网名结识,凭对文学的感觉交往,很多年之后才在现实生活里见面。

在北大,一个个都是学霸,谈起理论来都一套套的,徐则臣因为写小说,更多时间用来读作品,花在理论上的时间不够,为此一度十分焦虑。还是导师曹文轩鼓励他,重心可以放在小说上,理论的东西知道一点就行了。为了方便读书,他一度从校外的万柳公寓搬回校内,租下校内一个院子里房东加盖的简易房子。毕业后,他辗转过几个小区,都在北大和中关村一带,离他笔下的北京西郊始终不远。

儿子出生后,徐则臣搬到了海淀南路,家门口是当代商场。他的《北京西郊故事集》还在继续,有一段时间,“如果大雪封门”这六个字始终出现在他脑子里,挥之不去。那时他常常推着婴儿车,带着儿子在商场里转悠。冬天的时候,商场前有个放广场鸽的小伙,揣着手,脸冻得通红,“一看就是南方人”,徐则臣没跟他说过话,却忍不住想,是什么让他坚持在这里。后来他写了《如果大雪封门》,来自南方的年轻人林慧聪在北京坚持着摇摇欲坠的生活,愿望是看一场真正的大雪。

最近他回了一趟“西郊”一带,过去的小平房已经全部拆掉,仿佛过去的贫穷从来不曾存在。搬到西北五环外百望山的徐则臣,家附近有很多回迁户。他开始从更多样的层面观察这座城市。比如,那些老北京是怎么看待这些年的变化,这里面一定有沉痛的故事,再比如那些从北京去海外又回来的人,以及那些从外国来中国的人,又是怎么看待北京。他的视野不断地“到世界去”,对全球化背景下的身份认同一直保有兴趣,新小说故事放在爱丁堡,借着侦探小说的外壳,讲海外生活的华人的故事。