原标题:难以跨越的“隐形门”:跨性别者职场生存记

“满月啦!”

2018年11月的一天,30岁出头的马虹戴一顶金色的纸质皇冠,独自坐在杭州的出租屋中。

对着荧荧的烛光和一个镶着奥利奥饼干的6寸蛋糕,她拿出手机拍了几张照片,发在朋友圈,配了这样一句话。评论里,不相熟的朋友看了图就回复“生日快乐”,只有了解她经历的人会心地道一句“恭喜”。

一个月前,马虹在泰国完成了性别重置手术。2个小时的麻醉过后,摇摇晃晃的手术床上,她听着底下轮子咕噜滚动的声音,迷糊中,意识到自己被推进病房,下一秒反应过来:两腿之间空无一物,法律意义上,她是个女人了。

当年12月底,她回到就职三年的公司上班。在马虹看来,那是一家LGBT友好企业。但HR找她三次约谈,提到“那你跟男艺人还是女艺人”。 2019年2月12日,她收到公司解除劳动合同的邮件:根据《员工手册》和《劳动合同法》,她在4个月中的迟到情况超4次,“严重过失。”

一年后,她以平等就业权遭侵犯将公司告上杭州滨江区法院。2019年12月3日一审开庭,未当庭宣判。

庭审现场。滨江法院供图

“被公司辞退的跨性别者”蹿上了热搜。马虹说,自己确实有迟到行为,但她反而生出一丝欣喜,“要是没有争议,会有这样的热度吗?”

在马虹背后,是众多跨性别者的就业和职场困境。

公益组织发布的一份《2017跨性别群体生存现状调查报告》显示,跨性别群体失业率为11.87%。在职场上,40.34%的人不会选择表达自己的性别身份,19.69%的跨性别者在工作中着装与认同的性别不符。

经历了青春期胶着的性别认同,跨儿们走向社会,走向职场——熬过自我纠葛,性别身份和社会眼光的博弈,还要面对横贯在生计和理想面前的重重障碍。

“扮演”另一种性别

每天早上,林思然打起精神走进公司,开始一场“一个人的战争”。

那是2016年,24岁的“他”在北京一家市场销售类的工程公司担任设计部经理,在同事眼中是个“靠谱、稳重的男生”。

得出这个结论似乎显而易见:留着背头,穿男士的西装、白衬衫、皮鞋,身份证和简历上的性别都清晰地标明“男”。

开会时,“他”喜欢板着脸,压低嗓子,用胸腔和腹腔说话。打个喷嚏,林思然不会用手捂着,“该怎么打就怎么打,不会表示出不好意思。”要是不小心被桌角磕到,会冒出句脏话,绝不说“好疼”。

没有同事知道这是林思然长期压抑、刻意演出来的男生形象——“他”的心里其实是“她”。

高三起,林思然隐隐明白,自己想做一个女生。她对胡子等男性性征反感,留长了头发,买了激素类药物服用。

一个早晨,父亲叫她起床,看到她躺下时也有起伏的胸部,一个耳光把她扇到床下。她摊了牌,父亲只说,“这个家你妈身体才好,我不希望你再给我掉链子。”

母亲是裁缝,一度腰疼得站不起来。林思然觉得“应该是自己错了”。“我会好好做一个男生”,她承诺。

从老家河北的大专毕业后,林思然以男性身份在重庆找到一份设计工作,心事压到心底,她不让自己闲下来,每天除了上班就是睡觉。

直到2015年进入这家公司,上司安排主要设计师谈客户,由她来管理一个有着70后、80后的团队,处理客户投诉,交接施工队伍。她“见人说人话,见鬼说鬼话”,收入翻了倍,但脑中的弦绷得更紧了。

为了证明男性身份,林思然形容自己到了夸张的地步。她原本性格随和,但那时和同事争执中发现是自己的问题,也要端着,“我是一个男的我不能道歉,被一个女的说,我会觉得下不来台。”

职场中潜在的性别规范也让她瞻前顾后。她闻到烟味会觉得头晕、困,可想融入其他男同事,不得不开始吞云吐雾,因为发现男生话少,抽烟的时候才有机会谈谈工作。

2016年10月,因为公司经营不利,拖欠工资,林思然离职。一个人回到家里,呆坐在床上,她反而获得了短暂的自由,“没有观众了,我还演什么呢?”

上下班的分裂人生

白雨霏工位的椅背上,长年挂着一件西装外套,公司要求男生穿正装。

但她在不易看见的地方保留了标记“真正自己”的痕迹——西装裤下面,蹬着一双女式的长筒靴,看上去像皮鞋;冬天,她能在裤子里套一双丝袜;偶尔,那会是眼线和美瞳。

2008年,她从复旦大学硕士毕业,通过校园招聘顺利进入这家大型国企。她找借口搬离了父母家,拥有了自由装扮的空间,想做女孩的性别认同一点点“苏醒过来”。

白雨霏不断摸索,化烟熏妆、打耳洞、刮腿毛……QQ签名里,她记录下这个历程,“慢慢掐死过去的自己。”

国企的日常像流水线的作业工,每周有一天固定加班。白雨霏刚入职场,加班时买点便当大家一起吃,也觉得开心。

不同于林思然,白雨霏在公司留着长发,行为举止也不刻意掩饰,“藏不住了。”上厕所,和并不熟悉的运营部老总站在小便池前,对方瞥了她几眼,也会不客气地说,“你头发这么长,剪掉么好咧!”

她仍然想“让懂的人来懂我”。一次电脑上聊天,有人在同事的群里提起,男人来自火星,女人来自金星。白雨霏开玩笑地试探:其实我是金星移民过来的你们知道吗?

页面上蹦出消息,“你肯定是以前受了刺激才这样子的”,来自一个女同事。“你这个卖××的不要讲话”,男同事跟着附和。白雨霏盯着屏幕,不吭声。在这之后见面,她照常和他们聊工作,但心如明镜,相关的话题再也不会提起。

上班,下班,白雨霏仿佛过着两种人生。从公司回到家,白雨霏脱下男士衬衫,换上女生的睡衣,那是一件上下分开的格子睡衣,太可爱的她不敢买,购买的过程也胆战心惊:大型卖场的睡衣区没有售货员,白雨霏进去逛一圈,瞄一眼尺码就放进购物车,到收银台“滴滴”扫完,用塑料袋套上快步离开。

很多跨性别者因为担心“出柜”后会失去工作或难以和同事相处,白天在职场,按照他人对生理性别的期待着装、生活,到了夜晚,才卸下伪装。一位昆明的跨性别者说,她白天兼职,为房产中介拉人头、发传单,晚上回家和父母同住,只有睡觉时才有机会穿着裙子。盖上被子,谁也看不见。

跨性别社群“TransLives”的负责人告诉记者,跨性别在定义上意味着心理性别的认同与生理性别不符,因此跨性别者多少都会存在性别焦虑的问题,需要通过穿女装、留长发、服用激素、性别重置手术等措施,让性别表达尽可能符合心理性别。但因为生活的压力,他们通常会遵照身份证的性别和相应外貌去工作,“其实内心非常焦虑,也有人会因为受不了而离职。”

要弥合这一裂缝,白雨霏选择手术。2009年中旬,她联系上海411医院,写信、面谈,语气恳切,“……希望赵医生能给我选择第二次生命的权利。”

当时,国内手术技术不比泰国,但白雨霏来不及攒更多钱,更重要的是早点变身,“一切都可以早点开始,会有新的朋友,新的职业生涯和社会身份,而且还有青春。”

年底,手术排期定下,白雨霏提交了离职申请。

她早就想好,这段职业无法延续。害怕闲言碎语,也为了成为一个全新的人,她和过去的社交圈子道别,给朋友逐个发消息,“可能很长一段时间就不联系了。”

那段时间,白雨霏坐在办公室,看着忙忙碌碌的同事出神。刚毕业时,她还曾觉得这家国企会是她一辈子要待的地方。

终究不舍,离职前,白雨霏只和几个亲近的同事说出实情。那天晚上,她穿了女装,正好路过一个同事家门口,她忐忑地叫他出来,说了离职和手术的消息,“以后他们想到我的话,就说我过得挺好的。”黑夜掩盖了她惆怅的神色,同事听后很惊讶,最后欣然接受了。

这一年,她27岁,刷爆了信用卡,摘除了睾丸,阴囊皮瓣再造为阴道。

她换了手机号码,把sim卡收了起来,封存了作为“男”的过去。

敌意与善意

2016年年底,林思然进入一家销售类的互联网家装设计公司,这时的她,外表看起来还是个男生。

小组聚餐时,一个女性前辈教导她工作的技巧,“其实你要用自己内心的想法去面对客户,诚心的,而不是装得像一个销售一样。”

这句话翻译成了另一个问句,击中了她内心的挣扎:我该不该用真实的状态去面对这个世界?

“生活中也是吗”,林思然问。“对,也是”,前辈回答。

最后让她决定转变的是一次三个月的出差。

2017年6月,她加入一家一线设计院,去湖南做博物馆的项目,和一个男生设计助理住一间。

天气炎热,外出工作画图一天回来,助理直接光了膀子,林思然说,这还有个人呢,助理说,男的怕啥?

林思然洗脸用洗面奶,出门用乳液,助理用肥皂;助理刷牙洗脸5分钟,林思然就得15分钟。对方忍不住吐槽,没想到你是个这么娘的人。“就显得我很矫情,跟我工作中干练的直男形象完全相反”,她越发觉得格格不入。

因为早前吃激素,她已经涨了胸,夏天也穿宽松、厚实的黑色长袖。在工地看建设项目,她把袖子挽起来,“看着很爷们似的”,实则害怕中暑,包里随时备着藿香正气水。

尴尬的事情不是没发生过。刚来北京一家小公司,男同事之间闹着玩,一个同事扯到她衣服领子,不小心看见她的胸部,说,“我知道你为什么大夏天穿长袖了。”林思然至今记得他得意的语气,“好像发现了一个天大的秘密。”

从湖南出差回来,垫付的钱没下来,之前公司拖欠的工资也久未到账,北漂的生活成本陡然增加。林思然信用卡欠款,银行打电话到老家。父亲一个电话打过来,嫌她败家,让她中秋、国庆、春节都不要回家。

林思然蒙了,她决定让医生给出答案,无论什么结果她都认。“思考了七年,逃避了七年,应该给自己一个交待。”

北大六院和北京回龙观医院的结论都是性别认同障碍。对面,医生最后问,“你能接受内心认为自己是一个女生的状态吗?”“能”,她语气坚定。

医生给她开具了雌激素,林思然再次留长发,减肥,衣服也逐渐中性化。

2018年的除夕夜,林思然早早下班,街道上几乎没人,商店都关了门,只有公司下面的便利店还亮着灯。她买了两个面包、一个寿司卷、一瓶鸡尾酒,回到出租屋中,打开电脑,放着春晚,才觉得有些年味。

2019年3月,林思然入职一家靠前的建筑设计研究所,她已经化起了淡妆,年后缺人,主管没有在意她的着装。

她不知道同事会不会接受自己,一开始两三个月,她尽量少接触、麻烦别人,不懂的自己网上查,大家闲谈她也不插嘴,默默观察。工位在三楼,林思然避免上洗手间尴尬,专门去人少的一楼女厕上。

工作强度大,她同时学习新的软件,每周汇报时间前都在通宵。同事之间逐渐熟悉起来,她试着在聊天中出柜,有人问起,她委婉地说,“你知道金星吗”,对方恍然大悟。

林思然一直记得曾经有过的善意,当时一个项目落地,所有同事一起聚餐。她穿着夏天的裙子,化着妆,坐在桌边。所长举起酒杯,“请男生起来,大家干杯——”所有男生都站了起来,她迟迟没有动身。边上新来的男同事不知道她的情况,着急道,“叫你呢你赶紧起来吧。”

林思然涨红了脸。

所长没有为难她。这轮结束后,她拿着酒杯去单独回敬所长,走到长桌另一边,其他女生却一个个都站起来了,“她们以为是女生要敬酒了,是对我的接纳。”

说起那段日子,林思然的语气充满了怀念。从这家设计所离职后至今,她没有再踏入过职场的大门。

站在职场门外

“等通知吧。”

两个半月来,这是林思然在面试之后听到最多的一句话。

2019年9月末,因为公司内部业务调动,林思然离职。

等待她的是漫长的求职之路,随着林思然的外表越来越像女生,她遇到了大多数跨性别者在面试时“人证不符”的问题。

她的头发到锁骨以下,穿着长款羽绒服,女款紧身牛仔裤,毛衣,眉毛修得整齐。面试官看着她愣了,说,“我们这次没有预约女孩子来啊,简历上写明是个男生。”

看过简历、聊完作品之后,HR问,“你还有什么其他的问题……或者不能说的问题吗?”有一位HR提出,“你有什么不良嗜好?”她不得不解释自己的身份,“但这不影响我的工作。”

面试了36家公司,其中有半数公司会特意提到她的性别身份,除去专业不对口的两三家,她想不出为什么被拒绝。

通知屡屡没有下文,她把指甲洗掉,换上5年前偏男性化的嘻哈风衣服去面试。但她没有肌肉和喉结,药物的作用也逐渐显现,看上去仍是女生的样子。每次走到公司楼下,她深吸一口气,期望这一家会有回音,但每次在回家的地铁上又陷入困惑,“不知道该怎么办。”

手术后没过多久,白雨霏也开始找新的工作,“人证”虽然相符,但横在她和一纸offer面前的障碍是难以修改的学历信息。

身份证、户口本、社保、公积金的性别信息在手术后就能修改,但学历与学位证书上仍留着原来的性别,每一次不得不拿出来,就意味着一场“被迫出柜”。

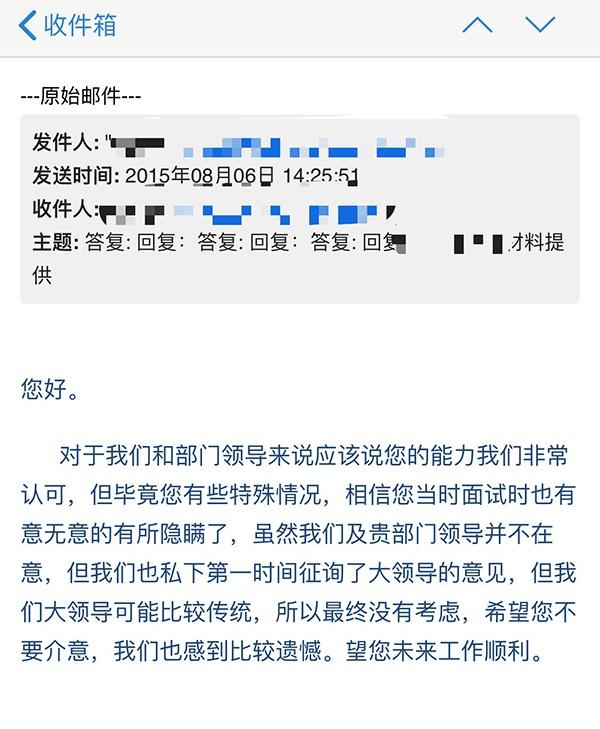

好几次提交学历证书没有音讯后,她发邮件向一家公司的HR询问拒绝录用的原因。

得到回复,“对于我们和部门领导来说,应该说您的能力我们非常认可,但是毕竟您有些特殊情况,相信您当时面试时也有意无意地有所隐瞒了……我们大领导可能比较传统,所以最终没有考虑……”

用人单位拒绝录用白雨霏时发的邮件。受访者供图

半年找不到工作,白雨霏没有收入,在路上看到5块钱的珍珠奶茶都觉得贵。5块钱能在菜场买一大袋大米,她把白米饭和水放在碗里,微波炉一转,偶尔配点榨菜、萝卜干,熬下去。

她心一横,在招聘网站上勾选“不限学历”,选择最低薪资,想着服务员她也做。

去到面试的大楼,一个有口音、个子瘦小的男人扣押了她的身份证,面包车直接把她拉到了夜总会,另一个“大哥”让她换上衣服陪酒,白雨霏傻了。

那是灰暗的三周,直到一个晚上,她小声跟客人商量“能不能悄悄掩护我出去”。她跟着客人走到门口,一个小弟上来堵人,她飞快地冲出夜总会玻璃门,坐上一辆停在路边的出租车。

小弟追上来,拦着车门不让她走。“快开啊!”她朝司机撕心裂肺地大吼,司机不敢动。她急中生智,说起他们曾经一块玩的手游,小弟心软了。

如今回忆起来,白雨霏说,那段时间她突然理解,为什么很多跨性别者做了手术反而自杀或从事性工作,“原来复旦出来还是有点自负的,从小到大上学,什么都能自己搞定,但到了这里真的是搞不定了,连能不能生存都成了问题。”

灰暗时光的间隙有微小的快乐,她能穿好看的白色长裙,站成一排被挑选时,有客人独独选中了她,“感觉是对我性别的认同。”

从夜总会逃离后,她终于找到一家不看学历的外企,主管群发邮件给内部项目组,介绍新员工白雨霏,“She……”

那是她的身份第一次在职场上被承认。

学历难题

虽然找到了工作,学历没有修改成功前,只要HR的头像在微信里跳动,或向她走来,白雨霏都会心里一紧。

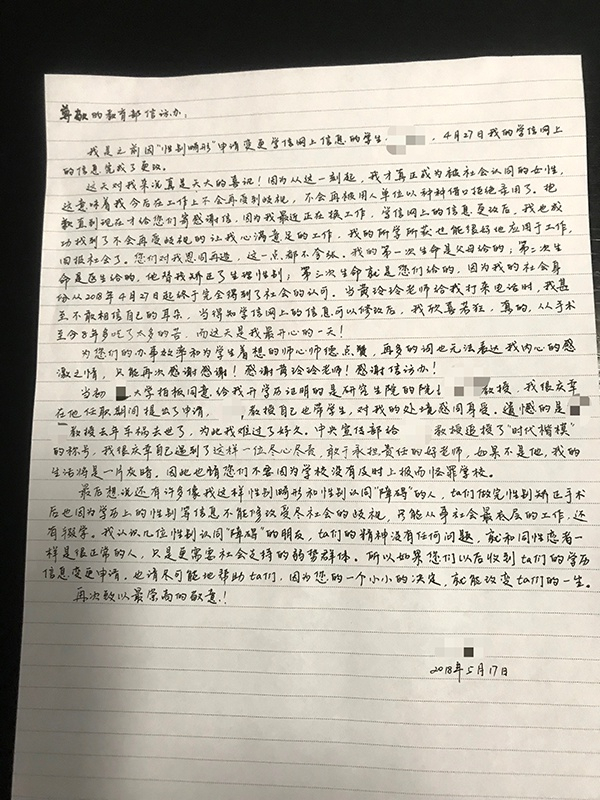

2010年,白雨霏写信给学校和国家教委申请修改学历信息,之后每年往学校跑。

转机出现在2012年,学校研究生院一位新上任的院长得知她的情况,拍板同意出具学历和学位证明书,一半的公司能接受这份证明。在此之前,她做了一份假证,应聘时需要,再提着一颗心拿出来。

虽有学校的证明,上面有她的曾用名,学信网上入库的信息也还未修改,一旦用人单位做背景调查,白雨霏就惴惴不安。

2012年《青年报》对白雨霏求职困难的报道。受访者供图

2018年,在广州性别教育中心律师的协助下,她将申请寄到高教司。三天后,她在北京出差,接到一个010开头的电话。她握着手机,听到对方要求提交学信网新的照片,一时反应不过来。

在后来给教育部的感谢信中,白雨霏写下,“从这一刻起,我才真正成为被社会认同的女性……得知学信网上的信息可以修改后,我欣喜若狂,真的,从手术至今8年多,吃了太多的苦,而这天是我最开心的一天!”

改完学历,她回母校找老师,得知那一年上任的院长是钟扬教授,2017年在车祸中去世,差点哭出声来。

白雨霏学历修改完成后给教育部的感谢信。受访者供图

白雨霏是跨性别社群中第一个成功修改学历的人。

但仍有许多跨性别者在更改学历证书信息时受阻。律师于丽颖从2018年起帮助近30位跨性别者更改学历信息,其中只有6例成功。

她告诉记者,目前《高等学校学生学籍学历电子注册办法》规定,“学历注册并提供网上查询后,学校不得变更证书内容及注册信息,不再受理学生信息变更事宜。注册信息确有错误的,须经省级教育行政部门审核确认后方可修改。”

在于丽颖看来,学历信息难以更改是由于上述办法的不具体,“注册信息确有错误的”如能改为“注册信息确有错误或者学生身份信息依法变更的”,跨性别者在手术后,学历上的性别就能随着身份证而变更。

而现在通常的情况是,省级教育行政部门要求学校先审核并提交材料,而学校又要求跨性别者个人提供省级教育行政部门出具的协助办理的文件。“因此实际操作上能否修改,通常依赖于学校和省级教育行政部门的性别多元意识,和跨性别者的个人沟通”,于丽颖说。

改不了学历信息,文凭近乎于“作废”。北京纪安德咨询中心的跨性别者受教育权项目助理小米接触了不少这样的跨儿。他发现这样的无望在无形中影响了许多跨儿的就业与教育,“在校的跨性别者会因此选择退学,有的选择出国、重读一个学位,还有的会从事不需要学历的体力劳动、性工作,或以更低的学历求职。”

学历造成的就业障碍在跨性别者入职之后也会发生。33岁的刘梦已入职一家企业一年。她在研究生期间完成了手术,身份证和研究生学历、学位证书上的性别都为“女”,外表也与女性无异。

而本科学历证书是一道过不去的坎,入职时,她不敢提交。2019年1月,她找到本科院校,学校递交了学历信息变更申请至市教委,但久无答复。

5月,在律师建议下,她向市教委申请信息公开,被拒绝后,8月,又向教育部申请行政复议。一个月后,教育部电话建议她撤销行政复议,并重新走流程。9月底,她再次提交材料给学校,学校告知把材料提交到了市教委,后再无消息。

一直拖延,HR透露出怀疑她学历造假的意思。12月,刘梦只好拿出本科学历证书,公司负责人看了很吃惊,“原来你是男孩子。”

公司以“风险太大、投资人怪罪下来也承担不起”与“万一暴露会对品牌有影响”的理由将她劝退。她不愿意撕破脸,选择自己离职。

说起一周前才发生的失业,刘梦的声音微微颤抖。在找到这份工作之前,有不少企业在看到学历证书后拒绝录用她,而现在工作一年,事业刚刚有了起色,“我只是想跟普通人一样生活。”

维权之困

像刘梦和白雨霏一样遭遇就业歧视后,少有跨性别者会选择通过法律途径维权。公开可循的案子里,除了马虹的诉讼,只有贵阳C先生2016年“跨性别就业歧视第一案”。

C先生是跨性别男性,寸短,银色耳环,日常穿着男士西装和衬衣,T恤基本都是黑色。2015年4月,27岁的他入职慈铭健康体检中心。

七天后,签劳动合同前,带教老师向他转述HR的消息,面露无奈:

“她觉得,不一致嘛,你自己的想法和你的身体不一致嘛。……她就觉得不正常啊。”

2016年3月开始,C先生提起劳动争议纠纷和一般人格权纠纷。2018 年1 月22 日,贵阳市中级人民法院针对C先生诉讼慈铭一般人格权纠纷做出判决。判决书确认,慈铭辞退C先生的理由是他不按规定着工装,认定“被告在没有合理理由的情况下解除与原告的劳动合同关系,侵犯了原告平等就业的权利”,但不认定为对跨性别身份的歧视。

2016年3月30日下午,庭前调解后,C先生拿着仲裁委员会出具的仲裁庭组成人员和开庭通知书。

案件一度引发了公众对跨性别的关注,也让C先生承受了谩骂。那段时间,C先生每天起床第一件事情就是打开微博。关于案子新闻的评论,他一条一条看过去,“怪物,不男不女,心理变态……”回忆起来,C先生觉得“比被辞退的时候还要绝望。”

父母也胆战心惊,怕C先生突然有一天出门就被打了。女友对他选择诉讼感到不解,“你为什么要去这样公开自己?你要这样公开的话,我们迟早会分手。”社群里也有人责怪他,骂他。

被辞退后,窝在家里,他投简历,发呆,看电视,玩游戏,“游戏世界里,我可以自由地选择自己的性别。”他骑着一辆黄色摩托车,背着黑色背包,装着简历,几乎天天往贵阳的人力资源中心跑。

他曾试图回到过去就职的保险公司上班,“但是老总说不要,社会舆论太大了,怕给公司带来不好的印象。”

在C先生案代理律师刘明辉看来,跨性别者用法律来维权意味着公开出柜,但在相关法律不够健全、社会也不够友好的背景下,这往往意味着后续职业风险的增加。

现有法律中,没有不得歧视跨性别者性别认同与性别表达的条款,也不存在对就业歧视的定义,辞退理由中的这一类歧视因素很难被认定,这是众多跨性别者就业歧视选择不起诉的原因之一。

刘明辉说,目前,“我们理解‘跨性别’属于‘性别’大类。跨性别者遭遇就业歧视维权案现在会参照《劳动法》、《就业促进法》和《妇女权益保障法》中性别相关法条。而在一些国家,存在对性别表达明确保护的法律,泰国2015年出台了《性别平等法B.E.2558》,其中就明确了“禁止基于性别表达的歧视”。

另一方面,跨性别者遭遇的就业歧视多为隐性歧视,为举证与维权带来了困难。

从业六年的HR陈砾觉得,跨性别者的就业歧视是一笔“糊涂账”,官司很难打赢。“企业可以一口咬死,这个人不符合用人需求。应聘者则无法证明符合条件,因为条件由公司说了算。”

对此,在一些国家和中国港澳台地区,反就业歧视立法与判例有举证责任转移规则。刘明辉介绍,“也就是原告举出求职被拒绝、被辞退的证据后,举证责任就转移给了被告。被告所列举的理由中只要有性别歧视因素,即使还有其他因素,也构成混合动机歧视,法院仍然可以认定构成就业性别歧视。

2017年,C先生加入非营利组织“同语”,这家机构负责人在当年鼓励他打官司、做科普,他想报恩,也想“用自己的经历和经验去帮助社群里的人”。

阴翳和阳光

现在,白雨霏是一家创业公司的专业顾问,领导评价她的业务能力,称她是“定海神针”。

2010年,她进入那家外企,没有在意工资,工作内容和原来的专业也关系不大,但她对此心存感激,在这家公司待了两年。

刚做完手术那阵,她出门买个冰棒都要化妆,总是穿花裙子。同事提醒,你怎么穿得跟女大学生一样?有时候裙子太短,她也不懂挡一下,直接就坐下来。

来外企之前,她不敢唱歌、泡温泉,怕暴露声线和手术留下的疤,但同事们热情,一群女孩同她一起玩,谁也没说什么。

最初几年上班,白雨霏会在包里常备包卫生巾,担心有别的女生问,她得有东西拿出来。曾经有次她没有备着,对方问:你是不用卫生巾的吗?她特别尴尬,现在渐渐也放下。

离职后,她开始频繁跳槽,不断修正自己的职业生涯,花了4年时间。现在这家公司,和她最初想做的工作吻合。她会自信地鼓励其他跨性别伙伴,因为走了“弯路”,她拥有了别人没有的跨领域经验。

2017年,她成立了跨性别的社群,和更多跨儿接触、“出柜”,“慢慢走到阳光下。”她也第一次参加同学聚会,找回过去的朋友,很多人上来第一句话,“你消失好久了。”

阳光照不到的地方仍有阴翳。白雨霏的跨性别身份、她的过去,同事里无人知晓。

白雨霏想,如果和部门老总在业务上如果有冲突,要争论,“我底气还是很足的,但如果他知道了我的身份,争到后面来一句‘你这个人妖闭嘴’,怎么办?”

一次,白雨霏对接甲方的一位总经理,偶然间提到毕业后入职的第一家国企。总经理问,你是不是在那边做之后,又去了一家外企?她一下子紧张起来,这两段工作经历,她本以为没有重叠的社交圈。

“x总,您是在哪里听到的?”“这个都不重要。”她又慌张地问了一遍。“没关系,其实这些都不重要。”

白雨霏觉得,他大概是知道,也认同自己了。但聊天时,仍会注意措辞,“怕搞砸。”

白雨霏有两个微信号,一个和社群成员联络,一个给工作和生活。在公司,她偶尔切换到那个已经“出柜”的微信号的时候,总要把手机往没人的方向转15度,或者趁上厕所时瞄一眼。

她想过,真正走到阳光下的那天,是她在专业领域取得了巨大成就的时候。

林思然晚上有时候失眠。早上醒来,她查查邮件和招聘网站,还是没有回复。工作日,她能听到合租的其他人上洗手间,推门、拉门,朝九晚五上下班,她自嘲,“我就好像是个富二代一样。”

没事的时候,她看行业的咨询,复习二级建造师证书,难受了就听听音乐排遣,出去倒垃圾透透气。

她没有主动说,结果还是被父母发现了失业的事。父亲在电话里说,“你们这个行业不景气,随便一个人面试都很难,一个女性找工作也很难,你会更难,你就回来好好做个男生吧?”

“我觉得这不成立,我也经历过友善和接纳”,林思然没有答应。

2018年春节,她打电话告诉父亲医院的诊断,父亲起先生气,挂掉后又在微信里发消息给她:人的这一生在宇宙中也就是一粒尘埃,你能做出这样的决定,为自己而活,其实也很不容易。

找不到工作,林思然不再去想什么时候手术,没有经济来源,这看起来遥遥无期。她已经失去了作为女性的青春,有时也会觉得自己是个“不完整的人”。

她能确定的是,第二天太阳升起,她还是会继续打开招聘软件,寻找下一份工作。

(为保护受访者隐私,文中部分人物为化名)

责任编辑:郑亚鹏 SN238