【文/观察者网专栏作者 罗思义】

《经济学人》杂志最新一期封面文章,以“中国见顶了?”为题。正如文章标题所示,这篇文章讲的是:尽管过去70年,中国实现了“和平崛起”,尤其是和美国的关系达到了顶点,但现在这一切已经结束,《经济学人》写道:

看到以上论述,笔者的第一反应是觉得可笑,因为这不过是过去几十年《经济学人》对中国的预测屡屡失准的一个缩影而已。事实上,记录表明,《经济学人》倒是一个预测中国很好的参考指南——看看《经济学人》说了什么,然后反过来,就是中国将要发生的;其次,值得思考的是,《经济学人》过去几十年对中国的预测屡屡失准是否只是基于无知和傲慢?而且,为何其总是无视自己糟糕的“战绩”,“愈挫愈勇”仍要持续地预测中国?后者不仅适用于《经济学人》,也适用于许多其他提出类似说法的西方出版物。

经济学人封面图

那些年,《经济学人》对中国做出的“反向预测”

为了避免有人认为笔者是在抹黑《经济学人》,我们不妨看看它以往预测中国的“战绩”。为避免曲解,下文所引用的例子将取自代表《经济学人》主要观点的最重要的版面——头版和特别增刊。

首先让我们回溯到25年前《经济学人》在1997-1998年亚洲金融危机期间对中国的预测。1998年10月24日,《经济学人》在题为《中国会是下一个吗?》的头版文章中提出了一个问题:“中国的增长是否正在放缓,甚至陷入停顿?……是的。”然后,它又提出一个问题:“由此产生的失业是否会引发政治动荡,或者领导层之间的权力斗争?……是的。”

事实上,众所周知,中国经济在亚洲金融危机期间基本稳定,并没有因为失业导致政治动荡,更不用说“权力斗争”了。

经济学人封面:《中国会是下一个吗?》

四年后的2002年6月15日,《经济学人》推出题为《喘不上气的中国龙》特别增刊。它就中国得出结论:“中国的经济仍然主要依赖国内的增长引擎,而这些引擎正逐渐衰退。过去五年的增长在很大程度上依赖于大规模的政府支出。因此,政府债务正在快速上升。再加上银行的不良贷款和国家的巨额养老金债务,这是在制造金融危机……因此,未来十年,中国将会变得更不稳定。随着失业率的上升,它将面临越来越大的动荡。如果经济增长大幅放缓,公众信心可能会崩溃,进而引发银行挤兑。”

《经济学人》封面:“喘不过气的中国龙”

结果,接下来十年所发生的事与《经济学人》的预测相反。2002-2012年,中国GDP增长173%,即年均10.5%。相比之下,同期世界GDP增长37%,即年均3.2%;美国GDP增长21%,即年均1.9%。也即是说,同期中国GDP增速是世界平均水平的4.7倍,是美国的8.4倍。

中国这条龙已经喘不过气?很明显,《经济学人》的预测又大错特错。

现在让我们转向《经济学人》针对中国的另一类预测。它在2010年10月2日刊载的题为《印度的增长将如何超过中国》的封面文章中指出:“投资银行摩根士丹利的陈艾亚和坦维·古普塔预测,印度GDP增速将在三到五年内开始超过中国……他们预计,未来20-25年,印度经济增速将超过任何其他大国。其他预测家也给出了类似的预测。”《经济学人》认为印度GDP增速将超过中国的原因是“社会主义中国的经济增长主要是由政府主导,而印度的增长是由4500万企业家推动的”。

《经济学人》讨论印度经济追赶中国的封面

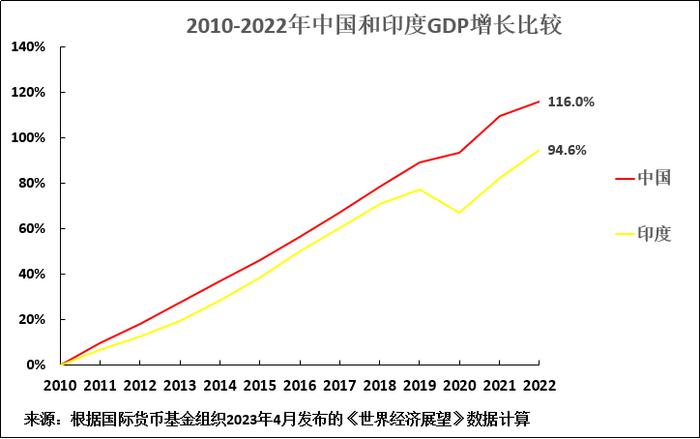

如图1所示,《经济学人》的预测又落空了。2010-2022年,中国GDP增长116.0%,印度GDP增长94.6%。也即是说,印度GDP增速并没有远超中国,相反,这一时期中国GDP增速高出印度23%。中国GDP年均GDP增速为6.6%,而印度为5.7%。

图1

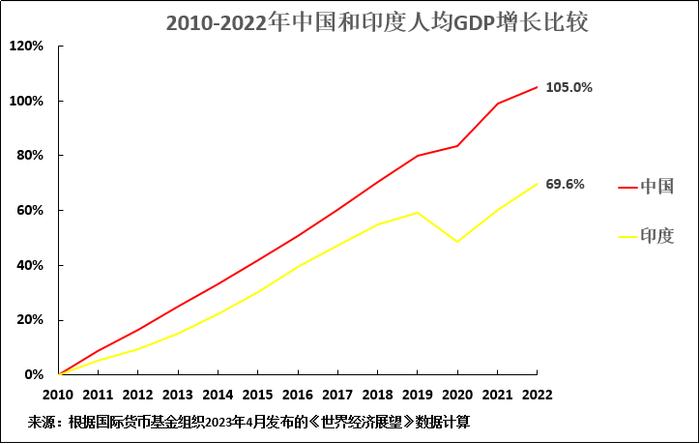

如果硬要说中国社会主义经济的“大政府主导”是所谓的负面特征,更能说明问题的是人均GDP增长数据——这是一个能够反映出整体经济效率的指标。2010-2022年,中国和印度人口年均增长率分别为0.4%和1.2%。因此,尽管印度的人口增长速度明显更快,但中国GDP增长速度仍高于印度。

如图2所示,就人均GDP而言,2010-2022年,中国人均GDP增长105%,印度为69.6%。也即是说,中国人均GDP增速高出印度51%。中国人均GDP年均增速为6.2%,而印度为4.5%。事实证明,“政府主导增长”的社会主义中国在人均GDP增长方面,远比“4500万企业家主导增长”的印度更有效率。《经济学人》再一次用正确的细节推导出了错误的整体。

图2

“人口拐点”也是“经济拐点”?

上面的例子已经证明,过去数十年《经济学人》对中国的预测都不准,那最新的这篇封面文章《中国见顶了?》中得出的“中国的崛起已经完结”这一结论是否靠谱呢?这篇文章的具体内容中提到,“原本的顺风正在转变为逆风”:“第一股‘大风’来自人口统计。近十年来,中国劳动年龄人口呈下降趋势。去年,中国人口达到顶峰……再见了,曾经挤满‘世界工厂’的年轻工人们。”

《经济学人》接着写道:“中国今年已经将其经济从‘动态清零’政策的封锁、隔离和其他限制中解放出来。但它并没有摆脱对其增长前景的长期担忧。人口正在减少,其史诗般的房地产繁荣已经结束。”据推测,中国整顿电子商务行业会引发问题。至于与美国的比较:“有人问,中国经济增速快于美国的情况又能维持多久?”通过引述上面这些“值得关注”的问题,得出了中国经济已经“见顶”的结论:“哈尔·布兰兹和迈克尔·贝克利这两位美国经济学家均认为,中国的崛起已见顶。他们所说的‘中国峰值’时代即将到来。”

正如上文所述,《经济学人》着重援引人口趋势证明结论的合理性——这其实是在变相的推广“中国将未富先老”这种流传多年的虚假说法。确切地说:“是什么原因导致对中国经济的预期降低……首先就是人口因素。根据官方统计,中国劳动力已经达到顶峰。中国15至64岁人口是美国的4.5倍。根据联合国的‘中位数’预测,到本世纪中叶,中国的人口将只有美国的3.4倍。”

《经济学人》接着得出结论:“可以肯定地说,中国和美国将在几十年内保持势均力敌的地位。在高盛的预测中,中国将在40多年内保持着对美国的微小但持续的领先优势……在凯投宏观的预测中,中国GDP将最迟在2050年超过美国的80%……如果中国的峰值曲线更像是桌山(南非的一座平顶山,海拔仅略高于1000米),而非乔戈里峰(世界第二高峰,海拔8611米),那么其领导人在衰退开始前几乎没有动力急于对抗。”

且不说中国领导人没有表现出任何“急于对抗”的意愿,下面我们就《经济学人》的这一预测本身进行详细分析。我将用增长核算的方法来分析。事实上,几乎任何人都能看懂的基本事实和计算结果(显然除了《经济学人》的作者)都印证了它们的虚假性。

我们先来看《经济学人》着重强调的人口问题。从1978年“改革开放”以来至2022年,中国人口年均增长率为0.9%。同期中国GDP年均增长率为9.0%。因此,每年8.1%的GDP增长,即增长的90%,不可能由人口变化来解释。总之,显而易见的是,即使在进行详细的增长核算之前,人口增长在中国经济发展中所起的作用也微乎其微。

再来看第二个重点,根据《经济学人》的说法,我们正在进入“超级大国势均力敌的时代”。就GDP而言,这意味着中国和美国的经济规模将大致相同——其中一个可能比另一个稍大一点。

当然,没有人怀疑经历了“百年耻辱”的中国经济起点远远落后于美国。世界上最著名的长期增长分析专家安格斯·麦迪森按照购买力平价计算,1950年,中国人均GDP略低于美国的5%;国际货币基金组织按照购买力平价计算,到2022年,中国人均GDP是美国的28%。也即是说,自1949年新中国成立以来,中国人均GDP和美国相比增长了大约五倍多。