来源:X博士

最近这几年,如果说哪一个群体对汉语的“贡献”最大,那肯定既不是大学中文系的教授,也不是一众小说家,而是广大网民。

从“奥力给”到“绝绝子”,从“勾巴”到“赢麻了”,人民群众以无比抽象的建构能力,极大地拓展了汉语的广度与深度,堪称真正的“语言大师”。

这些超出语言学家研究能力范围的语料库正在以一种肉眼可见的速度扩张,而大师们近期又为这个语料库增加了一个新词:牛马。

如果说“绝绝子”能够被轻而易举地定义为表示加强的程度副词,那“牛马”的内涵显然更复杂更晦涩。

·来源:小鸡词典·

初次接触这个词儿的人往往需要借助大量的例子来帮助理解,为什么人人都可以是“牛马”?

打游戏的时候队友太菜,那队友可以被称为“牛马”。

·在这里,“牛马”大抵是个贬义词

你身边的好朋友也可以被叫作“牛马”。

·在这里,“牛马”大抵是个名词,偏褒义

甚至还有人自称“牛马”。

生活不顺,那就是牛马生活;专业不佳,那就是牛马专业。

·在这里,“牛马”大抵是个偏负面的形容词

而以“什么牛马”作为一段话的开头,那它很可能是语气助词。

·如果你愿意把它翻译成“What the xxxx?”那“牛马”就是“什么”的同位语

但是当“牛马”一词被运用到具体句子中时,它的意义经常会再次变得含混不清。比如下面这个例子。

·懂了,但没完全懂

一千个人口中,有一千个“牛马”。

模糊的语义之外,牛马一词的起源也成了众说纷纭的谜团。

有人说它是“流氓”的大舌头读法,但我相信有发音障碍的中国人比例应该不会太高。

还有人坚称这一说法来自东北方言,但是这种不严谨的、地图炮式的解释很容易招来愤怒。

到目前为止,在这个问题上唯一能达成的共识是,“牛马”的流行,始于某些短视频平台,并伴随着土味情话与洗脑音乐,由赛博世界传播到了现实空间。

但很遗憾,这里也许是“牛马”传播的平台,但并不是“牛马”真正的诞生地。

当人们把“牛马”当作一个网络新词儿用得不亦乐乎的时候,往往忽视了这样一个事实:鲜活的语言离不开乡土与人群。

牛马这个词儿,不同于那些被互联网生造出的词汇,它在中国民间也从来就没有消失过。

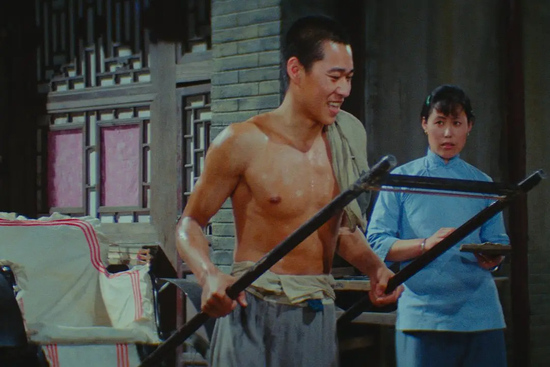

至少在民国的时候“牛马”就已经是个约定俗成的说法了。

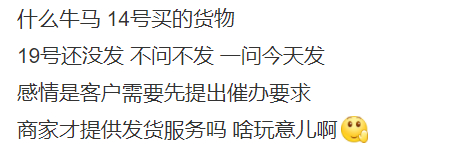

当时,那些体力充沛、精力旺盛,靠着一双脚板,风里来雨里去的黄包车夫们就被冠上了“牛马”或者“牛马走”的大名。

·骆驼祥子属于是纯纯牛马

而这个称呼很快就被用在了其他底层劳动者身上,但凡是工资不高,劳动强度大的行当,基本上都可以被叫作“牛马”。

一天工作15个小时的纺织厂女工是牛马。

吃不饱饭,讲课时要“一手捂着肚子,一手写板书”的教员是牛马。

“牛马”用得多了,连生活困顿,前途黯淡的普通人也往往自称牛马。

到后来,连不事生产的学生们也开始自称牛马,“想到社会上去服务,却因处在这不景气的年头,粥少僧多,找事比骆驼穿过针眼还难”,一毕业就失业,看不到生活希望的学生们写文章调侃自己的校园生活就是牛马生活。

除了底层劳动者,当时的小市民与小知识分子们也自觉不比体力“牛马”们强多少。“陪都时期”的重庆就是个典型例子。

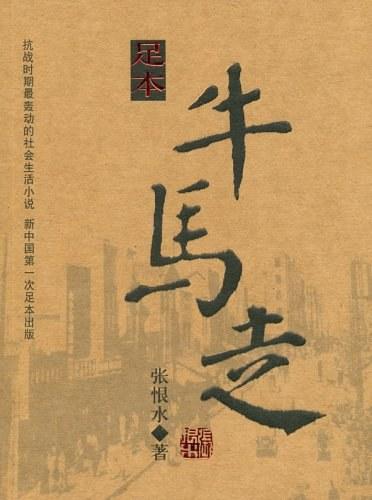

张恨水在《牛马走》一书中就对这群人进行了精准的刻画:

虽然是念过书的人,但是为了维持基本温饱,也要和人力车夫们一样辛劳,而前途甚至比人力车夫还渺茫。车夫不过拉着人家走一截路,他们却要拉着上司走一辈子的路;车夫的路看得见,他们的路看不见。自己要花钱,还有人找他们要钱花,完全是“双重的牛马”。

·《金粉世家》也是他写的

当然,那会儿的“牛马”也不完全和贫穷挂钩。

知识分子们自认“牛马”,但是他们觉得那些纸醉金迷、天天忙着打麻将的阔太太与投机商人们也是“一群重庆的牛马”。

有人会说,这都是旧社会的老黄历了,如今好端端的新世界青年,怎么又开始以“牛马”互相问候对方了呢?

“两脚书橱”们也许会说,这就是互联网文化对语言的又一次误用与污染。

一百年前白话文运动的时候他们也这么说,但是一百年前他们就说错了。

主流青年们搞不清“牛马”的起源是一件再正常不过的事,甚至有些看文章的朋友也是第一次听说“牛马”这个词,因为这个充满江湖气息的词汇原本就来自于另一个与他们毫无共鸣与交集的世界。

“牛马”,一个从旧社会中走来的词,一直存活在主流文明触及不到的夹缝地带,是个别社会人的口头禅与接头暗号。它在新世界再次流行并且被赋予了更丰富的内涵。形形色色的“社会人”将青年们没唠过的“社会嗑儿”带到了全新的传播平台。无意中说出的一句“牛马”,戳中了各路青年们旺盛的好奇心,也让他们找到了共鸣。如同黑人说hommie、女子大生说姐妹、革命者说同志,底层青年们互称牛马成为这个新时代里的身份认同。

但是从“草根”到“x丝”再到“牛马”,仔细想想你会发现作为一种身份的代码,变幻的不只是名称。博客时代的草根尚有发芽成长的可能,贴吧时代的x丝就只剩下巨大落差之下小人物的自嘲。

而今天,本应该成为各方文化势力争夺目标的青年,也如同他们生活的世界一样在快速分层。自称做题家的是青年,自称社会人的也是青年,看海德格尔的是青年,看短视频的也是青年。旧习惯刻画的“远大前程”曾在底层青年们的头脑中创造了层出不穷的自由幻象,激起一阵阵意欲改变自己命运的热情,但是当现实的大棒砸到头上,他们不仅接受了平庸,甚至选择重新热爱平庸。

书本智慧不再吃香、街头智慧大行其道,青年们自然有样学样,连自我称呼也逐渐下沉,一声“牛马”,已经有了某种摆烂与耍无赖的意味。这才是真正的“麻了”。

·We are all Niuma

其实从草根、x丝到牛马,有些东西却从没改变,就是称呼背后的“我们”。

从“过去是牛马,现在要做人”到“过去是个人,现在偏要做‘牛马’”,看似是身处迷惘中青年人的自嘲与调侃,但藏不住的是一群人的渴望,渴望自己的劳动能换回收益;渴望穿过一道道窄门,通向广阔天地;渴望草根能逆袭,牛马能翻身。

毕竟,就算人人自称“牛马”,也没人真的想当牛马。

而如果能意识到言语的力量,他们可能要先从不说“牛马”做起。