系列访谈主旨:

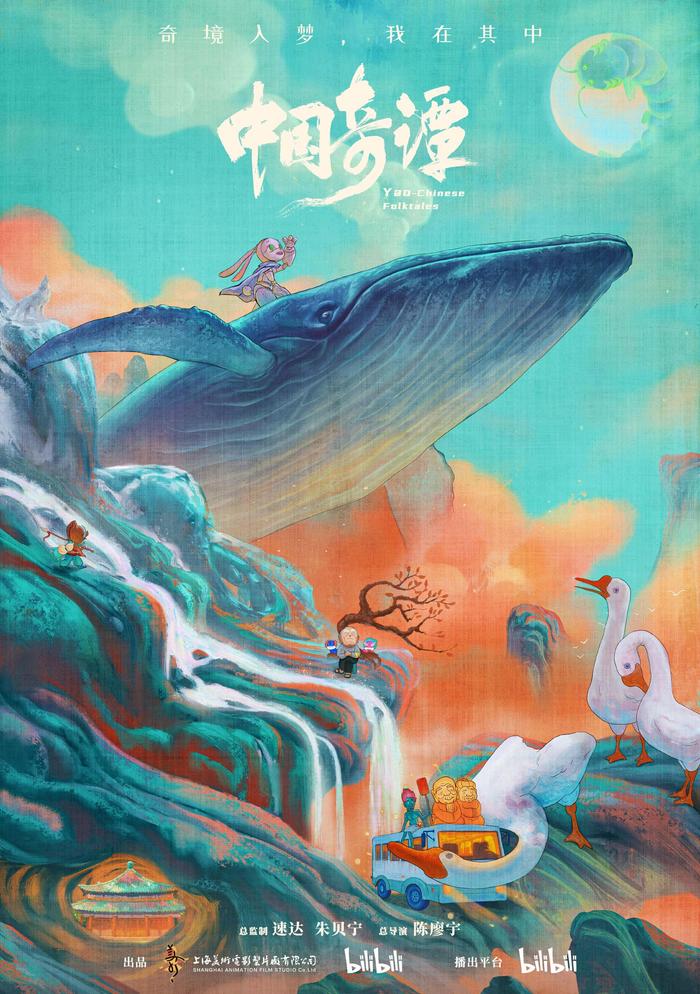

2023年1月1日,由上海美术电影制片厂和B站合作出品的动画短篇集《中国奇谭》上线了,8集的体量汇集了中国11位导演,他们从传统文化中汲取灵感,用不同画风的动画诠释中国美学。目前该作品已上线两集,豆瓣开分9.6。

如此高的分数下,一方面是中国的动画观众对国产动画的殷切期盼,更重要的是,这个分数彰显了这部动画短篇集作品的质量之高,前两集就让大家惊呼其制作精良、想象飞扬。新京报特别专访了这些优秀作品的创作者,听他们分享背后的创作心得。

《中国奇谭》动画短篇集海报。

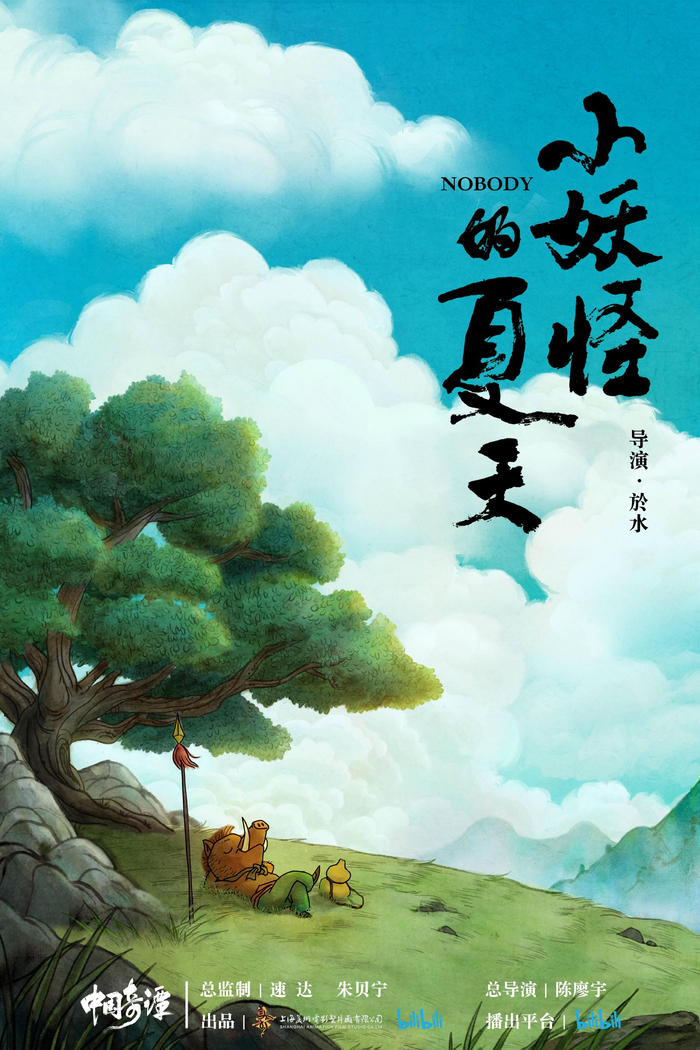

《中国奇谭》第一集叫《小妖怪的夏天》,故事的世界观源自《西游记》,讲述方式却不是传统的从师徒四人讲起,而是从一个名不见经传的小野猪妖怪开始。

在导演、编剧於水看来,这种小人物的视角更容易让观众产生代入感。“我想把视角放到那些曾经面目模糊的小妖怪身上。它们从哪儿来?要过什么样的生活?有什么苦恼?有没有家庭?这都是我挺想了解的事,于是就一发不可收拾地写了进去。”

新京报在国产动画专题中曾经采访过於水。创作者之外,他是一名高校教师,现任北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院副教授,这样的双重身份让他有了更多不同视角去思考动画。在与新京报记者的对话中,让我们一同看看这个让观众们着迷的“小妖怪”如何诞生。

《小妖怪的夏天》预告海报。

——主创问答——

新京报:是什么契机让你得以参与《中国奇谭》?为什么想要参与?

於水:是总导演陈廖宇邀请我加入项目的,因为和他经常合作,沟通过后我们一拍即合。同时,我对上海美影厂非常崇敬,从小就看他们的动画片长大。而且,我也是教动画的,我们很多教学内容都是关于上美影厂那些经典作品的,包括里面的大师,像万氏兄弟、特伟、严定宪……都是上美影厂的老前辈,他们的作品引导我走上这条动画创作之路,所以我就毫不犹豫地答应了。

新京报:你认为自己身上的哪些特质,使得这个项目选择你?

於水:首先我跟陈导非常熟悉,他对我也比较了解,我在讲故事方面的特点,他可能比较欣赏;然后我的整个美术风格,也会和平时见到的动画不太一样。上美影厂还是很前卫的,在这个动画短片的创作领域,他们希望找些和市场上不一样的风格。希望片子出来之后,既能传承老一代上美影厂作品的调性,又能鼓励大家积极创新。

新京报:上美影厂给予你哪些支持?

於水:我们的传统认知里,上美影厂代表着经典动画,但在这次创作过程里,我们感受到里面很多老前辈其实比我们的思路还要开放,有时候我们胆子可能不够大,他们鼓励我们说“你的风格能不能再极致一点?”而不是说一定要做成某种所谓市场既定的类型。

整个创作过程中,上美影厂都有比较深度的介入,在每部影片创作的不同阶段,速达厂长和那些老前辈都要看的,然后会提出很多有益的意见和建议,对影片的总体方向有很好的把控。所以,上美影厂给予的创作自由和艺术上的把关,让我们大显身手。当然也要感谢B站,他们在各方面的支持都很给力。

动画主角小猪妖和它的乌鸦朋友。

新京报:你和短篇集的其他导演会有交流吗?

於水:有啊,我们经常会在一起开会,一起聊项目的进展,也会彼此给对方建议。大家也都是多年熟识的业内朋友,再加上一起做一个项目,交流的机会就更多了。

新京报:《小妖怪的夏天》主角是一只小野猪,包括里面的很多角色都是不同的动物,比如熊教头、狼大人,在选择动物上你是如何考虑的?

於水:一开始确实做了很多方案,从上百种动物中不断选择,然后一个个排除。野猪呢,我觉得比较可爱,从造型上来说它有点胖墩墩的,(形象上)是一个整体,造形就会显得很规整,而不是头是头、尾是尾那种(复杂造型)。而且,我也想找一个大家不太常见的动物作为主角,之前的妖怪可能更多是狐狸、狼等。我在想哪个既不常见,同时又有在美术上被塑造的可能,最后选了野猪。乌鸦也是这么考虑的,而且这只乌鸦还有一个特点——除了翅膀,还有四肢,造型比较独特,逻辑上也解释得通——毕竟是在修炼成精的路上,把胳膊修炼出来了。反派狼大人之所以选择狼,是因为传统认知里狼应该是反派,而且造型上可以让他变得比较帅,正好符合狼大人的气质。熊教头是因为它的体型比较(规)整,而且熊感觉有时候很凶,有时候会傻傻的、笨笨的,它符合熊教头的气质,而且它的体型比较大,对小野猪有压迫感。

熊教头对其他小妖有压迫感。

新京报:在开始制作前,你做了哪些案头准备?

於水:当时我从图书馆借回来《西游记》,然后通读了一遍,找找里边的感觉。同时在美术风格方面找了很多小时候的连环画,学习里面的绘制方法,也看了很多当代画师的作品,这些对美术风格的形成都有重要影响。

新京报:你想塑造一个什么样的孙悟空形象呢?

於水:就现在这个形象,降妖除魔,为民除害,给人以力量和温暖。

动画里出现的《西游记》师徒四人剪影。

新京报:动画一开始,小野猪和它的乌鸦队友被熊教头指挥的画面让很多观众共情,他们会对照现实职场,你在一开始有想把现实带入吗?

於水:一开始创作的时候就是很自然地想到,它既然在一个山洞里边,要干活,还有上司,那它一定会碰到所谓职场的事情。这个妖怪洞是机构比较臃肿、等级森严的,也没有什么效率,所以一定会碰到这些问题。另一方面,它确实暗合了现在一些职场现象,所以大家会产生比较多的共鸣。我觉得共鸣确实是文艺作品应该追求的,所以我的习惯是在创作中加入更多共鸣点。

新京报:一些观众反映《中国奇谭》的故事和上美影厂以往全年龄向的作品有所不同,你是如何把握创作尺度的?

於水:其实这八个片子各个方面都照顾到了,有偏大人的,有偏小孩的,然后有偏全年龄的,其实上美影厂也没有做太多规定,要我们一定要朝哪个方向做。因为动画片本身就是这样,就是很多的分众。当然全年龄最好,因为它的面最广,但是全年龄可能会导致它某些方面做不到极致,这是属于艺术方面的取舍。

我的这部片子现在来看确实可以归入全年龄。在完成作品前,几个朋友的小孩,从一年级到三年级,他们说看的时候毫无障碍,也都乐在其中。我也邀请同行朋友来看,从成年人的视角给予建议。(创作中)我刻意回避了一些可能会令人感到恐怖的画面,比如里边乌鸦被抓走后的景象,包括最后那个陷阱都没有露出来,都还是比较克制。我希望构建一部片子的两个层级:最底层是这个片子起码要有趣,包括小朋友在内,大多数观众会因为有趣来看这个动画片;上面一层,我们可以加进去很多思考,关于社会的、人性的启迪,包括心灵的抚慰,这些是吸引成人观众的,这样它就成了一个老少咸宜的作品。

新京报:B站的一个up主详细解读了这个动画,你是怎么看待这些观众解读的?

於水:我非常感谢他们。有的解读得很深,很多地方我都没想到。其实对于片子的传播,最有价值的就是这些朋友自发的行为,包括其他up主和各个平台的自媒体,以及普通观众的口口相传,这种涓涓细流像毛细血管一样,会让作品抵达更广泛的受众。

故事最后,孙悟空给了主角三根毫毛。

新京报:动画的最后,孙悟空给了主角三根毫毛,大家都在猜测这个故事是否会有一个扩展或者延续,会有计划吗?

於水:很多人问这个问题,我觉得有机会的话肯定有,但是怎么做可能现在还需要保密,但肯定会有这方面的考虑。

新京报:一方面要教学,另一方面要创作动画,你是如何平衡这两个身份的?

於水:我觉得两者相辅相成,因为大学里边教动画,本质上也是在教动画创作,在创作的过程中,能力可以得到很大提升,进而反哺教学。同时大学生来学动画,就是要学习如何创作,如果足够优秀的话,可以参与到这些项目当中来,也是非常好的学习和实践机会,所以这是一个相得益彰的事。

新京报记者 吴龙珍

编辑 吴龙珍

校对 刘军