来源:三联生活周刊

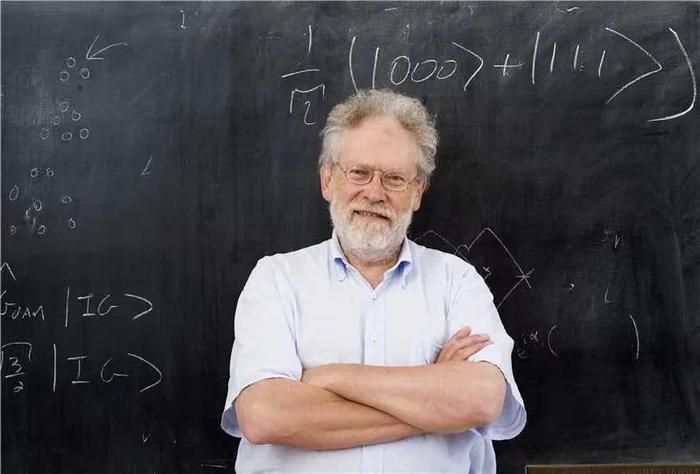

2018年9月末的一个下午,维也纳的天气微凉。我在维也纳大学物理系见到了著名物理学家安东·蔡林格(Anton Zeilinger),并在他的办公室里对他进行了专访。蔡林格教授在量子光学领域可谓大名鼎鼎,多年来他一直在尝试突破量子实验的极限,实现了多个具有开创性意义的实验,拓展了人类对于量子世界的认识。他也因此获得了艾萨克·牛顿奖章(Issac Newton Medal)和沃尔夫奖(Wolf Prize)等荣誉。

蔡林格教授也是量子通讯领域的开创者,多年来他操纵处于纠缠状态的光子完成了多个看上去令人不可思议的实验,不仅开创了一个全新的物理学研究领域,更开启了一个具有极高商业前景的潜在市场。而中国著名物理学家潘建伟的博士导师正是蔡林格教授。

我在那个时间和蔡林格教授见面并非偶然。我当时正在准备关于即将在10月初宣布的当年诺贝尔奖的报道。选择在前往瑞典之前与蔡林格教授见面,是因为他是我心目中获得诺贝尔物理学奖的热门人物之一。在采访的最后,我询问他是否期待一份诺贝尔奖,蔡林格教授也坦然地给出了回答。终于,在四年之后,蔡林格教授获得了这份物理学界的最高荣誉,可谓当之无愧。

文 | 苗千

这个世界是被数学规则所限定的

三联生活周刊:你曾经提到过,当你还是一个小孩子的时候,你被父母拴在了一座塔上,因此你每天只能好奇地四处看着各种东西。

蔡林格:这个故事是真的,但我不是被父母拴在一座塔上,而是在乡下的一个城堡里。这个城堡大约在维也纳西边100公里的位置。因为我爸爸当时在那里做老师,所以我们家都住在那个城堡的二层。我当时喜欢到处看,而我的父母又担心我会掉下去,所以他们就把我拴在了窗户边上。我只能每天花一两个小时的时间坐在窗边——或许是更久的时间吧——只是出于好奇,到处看。

维也纳大学物理学教授安东·蔡林格(视觉中国供图)

三联生活周刊:你现在仍然对一切都还感到好奇吗?

蔡林格:是的,绝对还是这样。我相信,只要观察得足够近,那么一切事物都会是非常有趣的。

三联生活周刊:这是否也是你后来决定成为一个物理学家的原因?

蔡林格:其实我也不知道自己为什么会成为一个物理学家。从童年的时候起,我就希望能够弄清楚所有东西的运转原理,我总是很好奇。我也不是一个工程师类型的人,因为每次我把东西拆开,我总是没法把它装回原样。另一方面,我觉得把东西拆开就可以理解它工作的原理,但是再把它组装成原样其实就学不到什么了。

三联生活周刊:所以说相比于工程师,你更是一个物理学家。

蔡林格:是这样的。在大学时我选择了物理学专业,但我又总是想和现实联系起来。所以在大学时代,我总是在思考我应该更专注于理论还是更专注于实验。正是因为我更希望与现实有所联系,我才选择了实验物理学。

三联生活周刊:你也说过“我研究物理学的主要原因是我喜欢基础性的问题”,那么对你来说,最重要、也最令你困惑的基础性问题是什么呢?

蔡林格:我想对我来说最重要的问题就是,为什么是数学,这样一种在我们大脑中形成的理论,能够如此准确地描述这个世界。这是一个非常有趣的问题,而且我想没有人知道其中的答案。这个世界是被数学规则所限定的,一些规则是概率性的,另一些规则是决定性的,但总是会有各种数学规则出现。这究竟是为什么?数学规则为什么如此准确?

想象一下,人们都会坐飞机,全世界每年要售出20亿~30亿张飞机票。人们乘坐飞机旅行,是因为人们相信那些物理学法则——不仅仅是空气动力学中的伯努利方程,还要运用其他的物理学法则,比如关于飞机引擎的理论等。这些理论真的在起作用!但究竟是为什么呢?

三联生活周刊:那么你是否觉得这个世界的规则归根结底是由某种数学语言书写的呢?尽管我们现在可能还不能理解它。

蔡林格:我想是这样的。

安东·蔡林格

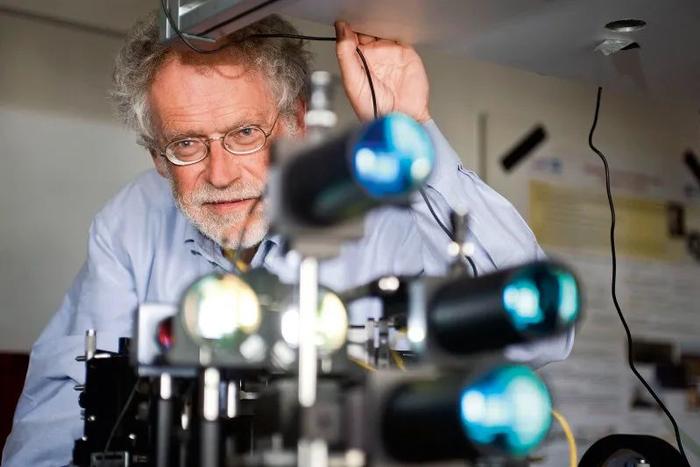

三联生活周刊:你最开始利用中子进行实验,后来又改用光子,这是因为光子更容易操纵吗?

蔡林格:这是个非常好的问题。最开始我利用中子进行实验,同时我也对一些基础性实验感兴趣。之后在大约上世纪七八十年代,我开始对量子纠缠实验感兴趣,于是我开始尝试,是否能够利用中子进行量子纠缠实验。但是我发现即使是在最高的流量中,中子的相空间密度(Phase Space Density)也太低了,不可能进行量子纠缠实验。这种情况可能只有极少数的例外,比如在核弹中(中子的相空间密度会很高),但你可没办法在实验室里进行这种实验!

所以我开始很清楚地认识到,想要进行量子纠缠研究,光子会是一个更好的选择,或者也可以利用原子。所以我开始同时对光子和原子都产生了兴趣。我尝试进行了原子干涉实验、分子干涉实验,现在我们正在利用氦原子进行一种难度非常高的量子纠缠实验。这样的实验将会是对爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬(Einstein-Podolsky-Rosen paradox),也就是在“EPR论文”中提出的假想态(粒子的位置和动量都处于纠缠态)进行最直接的验证。

对于这样的假想态也有等效实验。人们可以利用光子进行量子纠缠实验,这在数学上等效于粒子的位置和动量都处于纠缠态,但在物理学上这两个实验是不相同的。所以我们试图利用氦原子直接进行量子纠缠实验。只要我确定利用氦原子的量子纠缠实验能够行得通,就像我们利用光子进行很多量子纠缠实验一样,接下来有很多新的实验我们可以利用氦原子进行了。(注:爱因斯坦、波多尔斯基、罗森三位物理学家在1935年共同发表了一篇论文《能认为量子力学对物理实在的描述是完全的吗?》,提出了一个假想实验以质疑量子力学的完备性,这篇论文在学术界引发的争议至今仍未平息。这也是物理学界最著名的论文之一。)

三联生活周刊:为了探索量子世界和经典世界之间的界限,你有没有试着利用活细胞进行量子双缝干涉实验?

蔡林格:我从来没有尝试过这样的实验,但是我相信,这样的实验在未来是可以实现的。从根本的原则来说,使用细菌进行双缝干涉实验是可以成功的,当然这也需要纳米工程学的进展。我们需要纳米材料来保护实验过程中的细菌能够存活。这些条件我们都有可能达到。随着纳米技术的进展,这样的量子干涉效应是会被观测到的。

量子世界与经典世界之间并没有界限

三联生活周刊:能否请你用简单的语言介绍一下什么是量子纠缠(Quantum Entanglement)?

蔡林格:对我来说,可以把量子纠缠比喻为同卵双胞胎——具有相同基因的两个人。双胞胎具有完全相同的基因,因此看上去完全一样,所以当我看到其中的一个人,那么我立即就知道了另外一个人的特性也与我看到的这个人完全一样——比如说眼睛的颜色——无论另一个双胞胎身在何处。

如果这是两个处于量子纠缠状态的双胞胎,那么就存在着一个问题:并没有基因可以决定一对处于量子纠缠态的双胞胎的眼睛颜色,它们是不确定的。当我看到其中一个双胞胎的眼睛颜色,我所看到的他的眼睛的颜色是随机的,同时另外一个双胞胎的眼睛也获得了相同的颜色——无论他距离我有多远。

我们通过很多次不同种类的实验明白了,这种量子纠缠现象,没有通过一种所谓的“基因的隐藏属性”来解释,同样也不能通过双胞胎之间存在着某种通信来解释,因为它们之间沟通的“速度”远超光速。因此我们没有办法通过常理,利用日常的语言来解释这种现象,但是我们可以通过数学来解释这种现象,这就是量子力学。所以从这个角度来说,这并不是某种神奇的物理现象,但它确实会挑战我们的日常认知。(注:量子纠缠现象是在微观量子领域存在的一种令人极其费解的自然现象。人类至今没有理解量子纠缠现象的本质,但是已经可以利用量子纠缠进行量子计算方面的研究。)

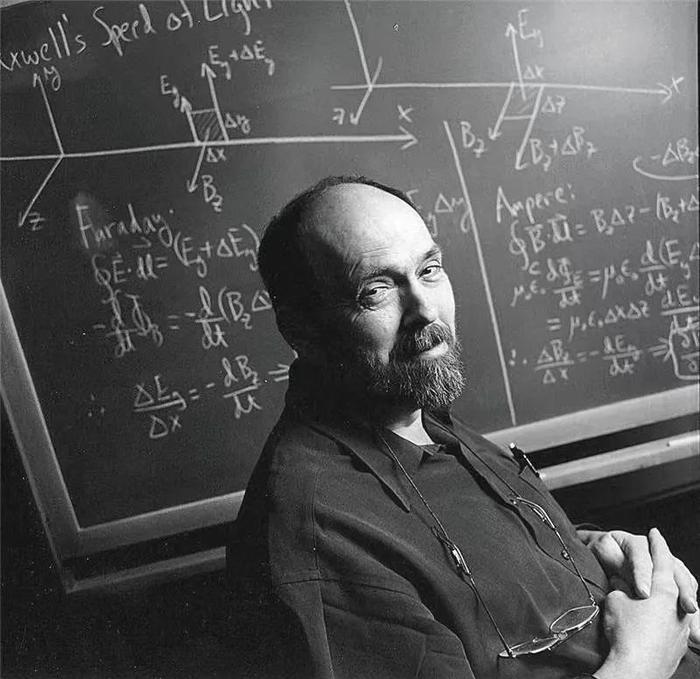

丹麦科学家、量子力学泰斗尼尔斯·玻尔

三联生活周刊:你是一个喜欢进行哲学思辨的物理学家吗?在量子力学中蕴含的一些哲学思想是否会让你感到苦恼?你是否需要思考在物理学之后所蕴含的哲学问题?

蔡林格:哲学是一个大问题,而量子力学(从物理学的角度来说)是一个完美的理论。我想要理解的问题是,从最基本的逻辑学和哲学原理来考虑,为什么会存在量子力学?

比如说在相对论中,我们对于相对论的基础,也就是相对性原理理解得已经很透彻了。在一个惯性系里,你无法判断自己是处于静止状态还是处于匀速直线运动状态,比如你是静止不动还是坐在一辆匀速行驶的火车里。另一方面,如果有一种力向下拉拽你,你也无法判断自己是处于一个重力场中还是在做加速运动——比如在一个电梯里。(相对论)的基本原理都是非常合理的。我相信,如果在量子力学中也存在类似的基本原理,我们一定会发现它的。

(从哲学的角度来说)对于量子力学的哲学诠释,我并没有什么看法。但是我认为只要我们还不知道量子力学将向什么方向发展,那么对于量子力学有不同的理解就是一件好事,因为这可能给我们带来灵感。我个人倾向于(对于量子力学的)哥本哈根诠释。但是只要还存在其他不同的诠释,你就无法通过实验辨别出其中的区别——当然如果我们可以改变量子力学的形式,事情就会完全不一样了。我之所以最倾向于哥本哈根诠释是因为它使用了最少的概念。它不会假设粒子的位置,也不会假设存在很多不同的宇宙,诸如此类。因此它是最为基础的诠释,也就意味着它最具有开放性。

三联生活周刊:作为一个在维也纳学习和工作的奥地利人,你是否也受到了维也纳学派的影响?

蔡林格:是的。我发现自己不仅受到了维也纳学派的影响,同时也受到了维也纳实证主义态度的影响。关于这一点,我是在1977年的时候才发现的,那一年我去了麻省理工学院,在那里工作了一年时间。我忽然意识到,维也纳的氛围是非常独特的。在维也纳,你可以对一些非常基本的问题发问,同时维也纳的风气也更加哲学化,即使在物理学界也是如此。这真是一种非常独特、非常有趣的环境。

在美国,人们都更加实际。大多数研究量子力学的物理学家和哲学家都是从现实主义角度出发的。有些人认为量子力学的隐藏参量是以某种复杂的形式存在的。这种态度也并无不可,可以说整个美国文化的成功就是建立在从一种实际的角度出发去寻求解决问题的途径。因此从最开始,从美国研究量子力学的开创性人物开始,他们就有一种更实际的态度,这是好事。但是我想在世界的其他一些地方,有另外一种研究理念,这也是一件好事。

三联生活周刊:埃尔温·薛定谔(Erwin Schrödinger)同样来自维也纳,他提出了量子力学的波动性理论,但后来他发生了转变,与爱因斯坦看待量子力学的观念相似,并不相信所谓量子力学的波函数。你是否也受到了薛定谔的影响?

蔡林格:埃尔温·薛定谔是一位非常非常复杂的物理学家。我认为他与爱因斯坦并不一样。如果你去读一下他的书《生命是什么》,就能够在其中了解到他对于世界的哲学看法。他在书里写他认为人类是处于一种物质和意识共存的状态,这与当今大多数物理学家的看法相反。薛定谔还写了一些更加激进的内容,他认为在世界上存在一个整体意识,而我们都是这个整体意识的一部分。这种观点爱因斯坦是绝对不会同意的。

奥地利物理学家埃尔温·薛定谔

三联生活周刊:那么你会把人的意识放在量子力学中一个很特殊的位置上吗?

蔡林格:只有你先告诉我人的意识是什么,我才能回答这个问题。因为我真的不知道。我想其中最关键的部分在于信息。信息与知识不同,它是一种让人获得知识的可能性。所谓的波函数是一种关于量子状态的可能性,可能取得的实验结果的描述,归根结底,这是一种人们获得某种知识的可能性。这需要人的意识参与其中。这为什么需要人类意识的参与?意识的角色为什么如此特殊?这些都是开放性的问题。

三联生活周刊:想要解决这些问题,作为一个实验物理学家,你是否会和哲学家们一起工作?

蔡林格:我曾经邀请过哲学家进行合作。从美国的一个科学基金获得支持之后,我曾经邀请哲学家来实验室访问,而且与哲学家的谈话总是非常有趣。让哲学家参观我们的实验并且给出建议对我们的研究有很大帮助。

三联生活周刊:你完成了很多的量子力学实验,并且把量子力学推进到了一个新的极限。那么你是否观察到在量子世界和日常的所谓经典世界之间存在着某种界限?

蔡林格:两者之间并没有界限。尼尔斯·玻尔有一句名言:所谓的经典物体就是我们能够用日常语言来谈论的对象。当谈到量子对象,玻尔说他没有办法谈论量子对象,因为并没有合适的语言——为什么会这样?这说明了什么?当一个所谓的经典物体变得越来越大,那么它就有越来越大的可能和周围的环境发生相互作用,而每一次相互作用都让(这个物体的)信息向周围的环境流动。所以说你与周围环境的接触越多,你就越有可能显得像是一个“经典物体”。

但是量子世界与经典世界之间并没有一个界限。就像我们利用富勒烯分子进行量子实验,在实验中富勒烯是一个量子物体,而在其他的实验中它又是一种经典物体。通过一个扫描隧道显微镜的观察,你可以知道一个富勒烯分子在哪里,你可以看到它的结构和一切细节,因为你和富勒烯分子之间存在相互作用。因此所谓的量子世界和经典世界并不是固定一成不变的。一个物体属于量子物体还是经典物体,这取决于实验的设置,与周围环境的分隔。你永远无法在两者之间划出一条界限来。

我期待着把量子世界的范围一直向经典世界推进,从非常非常小的单个物体,逐渐发展到越来越大的分子,然后再继续推进。我不知道这其中真正的限制会在哪里,但可以肯定的是,让一只猫呈现出量子态纯粹是幻想了。

三联生活周刊:理查德·费曼曾经说过,没有人理解量子力学。你仍然认为自己也不理解量子力学吗?

蔡林格:我们可以理解的是,我们可以通过量子力学进行一些实验和工作。但是在更深的意义上,我认为正如费曼所说,为什么会出现量子力学,这一点我们都不理解。这与我们对于相对论的理解程度完全不同。费曼也说过,一开始只有少数的几个人理解相对论,但是随后就有越来越多的人理解了它。量子力学则完全不同。或许在未来的某一天我们能够对它有更清晰的认识。

三联生活周刊:在爱因斯坦著名的“EPR论文”中,他提出量子力学是正确的,但可能是不完备的。作为一个量子力学专家,今天你会如何向他解释他提出的“EPR悖论”呢?

蔡林格:我会说,很抱歉,爱因斯坦先生,你的结论是错误的。我的一位同事,著名的美国物理学家迈克尔·霍恩(Mike Horne),多年前在他的博士论文里就证明了,“EPR悖论”中关于隐含变量一定存在的结论是错误的。所以我会直接告诉爱因斯坦,他的结论是错误的。但我不知道他会如何回应。

三联生活周刊:从这个角度来说,你是否抛弃了事物的局域性和因果性?

蔡林格:问题就在于,在某种程度上你不得不抛弃事物的真实性和局域性概念的两者之一,这是非常困难的。我也会非常小心,我不会认为完全抛弃因果性是一个正确的选择。在处理这些问题时人们必须非常小心。但是在某种程度上,你必须抛弃真实性的概念,也就是说在你通过实验来测量物体的某一个特性之前,这项特性并不存在。

也就是说,所谓的实在性概念有一个问题,局域性概念同样也有问题,因为(在量子世界)相互作用的速度远超光速,这(在经典世界中)是不允许的。我的个人观点是我们需要理解,所谓的真实性和局域性问题已经不再重要,这些都是“旧问题”,应该把它们都抛弃掉。

美国物理学家迈克尔·霍恩

中国是量子通信领域的领跑者

三联生活周刊:你现在正试着利用处于纠缠态的光子建造一个安全的通信网络。

蔡林格:这样的量子通信网络已经建成了,(在这个领域)目前中国是领跑者。

三联生活周刊:你首先在维也纳建造了量子通信网络,之后你的学生潘建伟又在中国建造了一套量子通信网络,现在又在利用卫星进行量子通信实验,真是非常了不起的工作。

蔡林格:量子网络已经不是面向未来的技术了。人类用网络来交换信息,而量子通信网络可以保证通信的安全性。人们想要在城市之间通信,比如在不同的大使馆里,就可以建立安全的量子通信网络。这在很多对安全性要求高的通信中都非常有价值。

三联生活周刊:人类会建造出一个全球性的量子通信网络吗?

蔡林格:我相信会建成这样的量子通信网络,而且不会只有一家。中国,可能还有其他国家,包括美国都在建造量子通信网络。以后可能还会有私人企业参与进来。

量子卫星首席科学家潘建伟院士在中国科大量子存储实验室中了解科研情况(摄于2017年4月)(图|人民视觉)

三联生活周刊:但也有人批评量子通信网络的造价太高,而且容易受到攻击。

蔡林格:如果采用正确的方式建造,那么量子通信网络就只会受到外界的攻击而被打断,造成双方无法通信。但是进行攻击的第三方也无法获得通信信息。我相信在很多场合,信息安全都是非常重要的,而且人们愿意付高价以保障通信安全。一些高度机密的商业谈判,比如在航空公司购买商业航线的谈判中,人们就会希望通信绝对保密,不会被竞争对手知晓本方的出价。所以说,量子通信技术有很大的商业前景,更不用提它的军事价值了!

量子通信网络的发展会像电脑一样,最初只有三四台电脑被用于军事用途,而现在每个房间里几乎都有一台电脑。原因有两个:首先,技术进步了,它可以实现很多人们预想不到的功能;第二个原因就是价格下降了。在量子通信领域也会发生类似的事情。

三联生活周刊:你的研究虽然在本质上相同,但我认为在实验领域却走向了两个相反的方向。一部分实验越来越复杂,花费也越来越大,比如量子卫星实验需要国家级别的投入;而另一个方向则非常简单,例如通过双缝干涉实验来研究微观干涉现象。你更倾向于通过哪一类实验来进行研究?

蔡林格:我仍然对基础问题非常感兴趣。现在一些重要的实验项目涉及实现多离子或多光子的纠缠态等。目前潘建伟实现了最多光子数的纠缠,而世界上第一次实现多于两个光子的纠缠态实验就是在维也纳进行的,当时潘建伟也参与了这个实验。这就是一种非常典型的基础研究。当时世界上没有任何人在实验室里见到过多于两个光子的量子纠缠,而现在这项技术对于量子通信非常重要,这也说明了基础科学研究的重要性。

我一向对基础科学问题感兴趣,当然也和其他的研究者,比如潘建伟,进行过一些应用方面的研究。但我对于发展技术并不是特别感兴趣,对我来说基础问题更有趣。研究量子力学的非局域性,检查不同的理论漏洞,这都是对于量子加密技术是否安全的重要条件。这些问题都非常有趣,也都是开放性的问题。

潘建伟院士(张雷 摄)

三联生活周刊:你做了很多著名的实验,哪一个是你自己最喜欢的?

蔡林格:对我来说,我最喜欢的实验是实现三个粒子和四个粒子的纠缠态。因为这开创了一个全新的科学领域,也开创了一个全新的应用领域,比如量子加密。实现多粒子纠缠态实验是一个让人激动的事情。我们与格林伯格和欧文共同发现了多粒子纠缠可能性。从那个时候开始,我就一直希望能够在实验室里实现这个量子态。这花了我将近10年的时间。

在今天看来实现这个实验很简单,但是在当时没有人知道该怎么做才能让三个或者四个粒子处于纠缠状态。我们在1987年或是1988年发现了“GHZ态”,之后又走了很多的弯路。那个时候我还没有进行光子纠缠实验,我的研究组需要学习量子纠缠,还有相关的技术。在这方面,罗切斯特大学的伦纳德·曼德尔(Leonardo Mandel)给了我们很大的帮助,他给我们很多无私的建议,他总是对我在实验方面的问题毫无保留。我们最终在1994年、1995年,首次实现了“GHZ量子纠缠实验”。

三联生活周刊:当时在全世界有很多实验室都在进行类似的量子实验,你们之间的关系是竞争者还是合作者?

蔡林格:我们之间有些是竞争关系,有些是合作关系,而有些是两者兼备。

三联生活周刊:在物理学界你已经赢得了很多的奖项,你是否期待能够获得诺贝尔奖呢?

蔡林格:对于任何一个物理学家来说,赢得诺贝尔奖都是极高的荣誉。有太多出色的科学家配得上诺贝尔奖,对于诺贝尔委员会来说会很难做出决定。我想我在20年前已经完成了自己最重要的工作,就是多光子纠缠实验——这项实验还有一个副产品就是量子隐态传输实验;我们同样做了一些关于量子门和量子计算的实验——这些就是我最重要的成就了。

我现在仍然在这个领域进行研究,就是因为我真心地喜欢这项工作。虽然名义上我已经退休了,但是我仍然每天都来实验室,这对我来说是最重要的事情。我希望能够引导年轻人对科学感到激动,并且进行一些有趣的研究。