原标题:你知道民国时期的父亲节与父亲花吗

当今世界上的父亲节有多个。其中,俄罗斯的父亲节是2月13日,罗马尼亚的父亲节是5月5日,韩国将5月8日作为双亲日,3月19日是耶稣父亲圣约瑟的生日,意大利、西班牙、葡萄牙等国便以“圣约瑟日”纪念父亲。这么多的父亲节中,当数1910年诞生于美国华盛顿州的父亲节影响最大,节期是每年6月的第三个星期日,现全球约有52个国家和地区在这一天过父亲节。正如母亲节有母亲花,父亲节也不少了父亲花,玫瑰、蒲公英、石斛兰、太阳花、白丁香等等,分别被不同国家或地区作为父亲节的象征。然而,鲜为人知的是,在民国时期的上海,中国人自己创建的父亲节、发明的父亲花也曾经热闹一时。

一、中国父亲节与父亲花之草创

中国孝悌忠信的传统自不必多说,人们往往以忘忧的萱花来指称母亲,以长寿的椿树来代表父亲,所以常有“椿萱并茂”的祝福语。久而久之,萱花被誉为中国的母亲花。遗憾的是,中国有特定的母亲花,可至今没有自己的母亲节。而倘若抛开不属于花类的椿树不论,中国父亲花的出现要远远迟于《诗经》中已有描述的萱花,但这种迟到却是伴随着中国父亲节的创立而来的。

二十世纪初,在美国父亲节创建四年后的1914年,美国参众两议院将每年5月第2个星期日定为母亲节。虽然美国父亲节比母亲节创立在先,但后者在当时中国的影响却要大得多。每逢母亲节节期,报纸媒体总是会报道关注,美国人用以象征母亲的康乃馨也在中国市场特别是上海等地都会深受欢迎,以至于一度让人们忘却了中国母亲花“萱花”的存在。同样是舶来品,父亲节的待遇就没那么好了。1932年5月11日,有学生向《新闻报本埠附刊》撰文请教,其困惑在于为什么有母亲节,却没有父亲节?发表于1933年5月27日《华年》第二卷第二十一期上的 《“节”与“周”》一文同样有“既有母亲节,为甚么不可以有父亲节”的慨叹。而刊登在1937年6月22日《申报》 上的文章《父亲节有感》倒是知道有此外来的节日,却误把节期写成了“每逢六月的第一个星期日”。

正是在这样一个背景之下,我们终于迎来了中国父亲节的创建。1945年8月5日、6日,史致富、袁希濂、张益渠、梅兰芳,陆幹臣、陈青士、富文寿、费穆、顾会庆、严独鹤等上海各界名流在《申报》上连续发起拟定公历八月八日为“父亲节”的倡议。“八八节”为“爸爸节”之谐音,便于记忆。之所以要倡立这一节日,则是效第一次世界大战结束时,美国发起母亲节慰阵亡者母亲之旨,在二战结束之际,告慰战争中失去生命的父亲。当时,中国的抗日战争尚未完全结束,上海依旧处于沦陷区,因此设立中国父亲节最根本的宗旨还在于:通过弘扬孝道思想,激励心念家国、同仇敌忾的民族精神,争取抗战的全面胜利,并“尚望社会先进提倡推行,由一家而一乡,而一县,而一省,而一国,而至于全世界,报德尊亲,遐迩一体”(《申报》1945年8月6日第2版)。

为保障以上效果的实现,发起人确立了过节的基本仪式:“其仪式仿照母亲节成例,凡属子女佩花纪念,父亲健在者佩一红花,逝世者改佩白花。承欢尽礼,丹红之爱日长辉;失怙兴悲,清白之家风宛在。谁无父母?谁无子女?闻风兴起,当具同情。”(《申报》1945年8月6日第2版)佩花是具有神圣仪式感的行为,红与白的区分则表征着不同的人生境遇,一示庆祝,一志哀思。各位发起节日的同仁不仅倡议佩花纪念,还将佩花行为与助学活动结合起来,“特制红白花三千多,分赠本报(《申报》)及《新闻报》代为义卖,每朵售五千元,以卖花所得悉数捐助助学金,不另给收据”(《申报》1945年8月7日第2版)。此后,卖花助学便逐渐成为中国父亲节的最大特色。

由于筹备周全、宣传得力,8月7日和8日两天购花捐款的人的确不在少数,“甚为踊跃”,“人人佩花一朵,表示庆祝或纪念父亲”(《申报》1945年8月8日第2版)。中国父亲节以上海为据点,甫一草创就形成良好的社会影响,节日所卖所佩的花在其中起到了至关重要的作用。那么,这极富象征意味的花究竟为何花呢?此时的文献中并没有直接记载,但从翌年8月7日,皮禹继在父亲节庆祝会的致辞中可以推知,他说:“父亲节在去年尚未胜利时敌伪压迫下由几位忠贞不贰的人士发起,以佩带梅花形的国花来暗示对于祖国的怀念,把忠与孝连在一起。”(《申报》1946年8月8日第4版)作为当时的国花,“梅花”的号召力显然是毋庸置疑的,中国父亲花的雏形就在这里。而需要特别指出的是,8月8日乃夏秋之际,此时不可能有真正的梅花可供佩戴或义卖,所有这些花都是“特制”的“纸花”而已(《申报》1945年8月7日第2版、《东方日报》1948 年 8 月 8 日第1版)。

当然,其时也有人对父亲节的设立和义卖鲜花的形式持批评或保留意见。发表于1945年8月10日《社会日报》上的《八八父亲节质疑》便指出,亚洲干戈未息,生活如此艰难,生命岌岌可危,空言孝悌忠信,无补于时事。辛克莱的见解则更具建设性,他在《写在第一届“父亲节”:救救无辜的“弃婴”》一文中表示,“在申新两报捐了红白鲜花,作为义卖用,这形式上的工作,对社会虽不无帮助,但效力极微,今日有力为人父者,不必再拘骨肉之见,要废除偏私,对于天下儿童,能以父责子之,我们纪念的不是宗谱上的父亲,而是救世的”,在此基础上,他“希望‘八八’成立后,减低弃婴的死亡率,使真能遐迩一体,父亲节得以永垂不朽”。(《力报》1945年8月8日)

二、抗战胜利后的首届父亲节与父亲花的确立

首届父亲节的成功创办给了发起人和参与者们以更大的底气。1946年第二届父亲节前夕,潘公展、李石曾、宋汉章、徐寄广、王晓籁、杜月笙、程中行、吴敬恒、李登辉、钱永铭等海上名流进一步站在纪念抗战、崇尚和平、发扬民族道德的高度,通过当时的上海市社会局呈请南京政府将该节确立为全国通行的法定节日(《申报》1946年7月29日第4版、8月8日第2版)。

与此同时,为了办好第二届父亲节,也是抗战胜利后的首次父亲节,此番专门成立了“父亲节推行委员会”。在委员会和各方的努力下,加大了节日的宣传力度。“对本市宣传,正积极进行,如电台播音,各电影院映幻灯片,路牌农告及标语等,均悬于日内与市民相见”;不仅如此,还将“父亲节发起经过及纪念式标语等宣传品,分别航寄全国,凡四十余大都市,即南洋华侨集中各地,亦经寄出,托由各地中央社印发或迳寄各大日报刊登”(《申报》1946年8月3日第4版)。

节日的内容更多了,新增了八月七日举办父亲节庆祝会的环节。会上,由节日发起人费穆作词、作曲家黄贻钧作谱的《父亲颂》二首作为序曲演唱,该歌曲亦于七日、八日在各电台播唱。但八日节日当天“不采用公共开会仪式,由全国各地每一家庭个别举行纪念”(《申报》1946年8月4日第4版)。

《申报》1946年8月8日第4版。

作为节日的核心仪式,佩花的方式有了更具体的规定:“(一)父亲健在,子女左襟上各佩红梅花,向父亲敬礼,献呈父亲平素喜爱的纪念品,并致感恩词。(二)父亲远游,子女左襟上各佩红梅花,发家书遥祝,并献呈父亲平素喜爱的纪念品。(三)父亲逝世,子女左襟上各佩白梅花,向遗像敬礼,献花默念志哀。(四)数代同居,各代子女以各该代父亲健在与否,分别在左襟上佩带红梅花或白梅花,并分别献呈记念品、敬致感恩词,或依辈次向遗像敬礼,献花,默念志哀。”(《申报》1946年8月4日第4版)先前较为笼统的佩花仪式得以细化,从而更具实践指导意义,并且明确指出了所佩之花为当时的国花“梅花”。至此,纪念中国父亲节的“标准花”便确立下来(《新闻报》1946年8月6日)。

本届父亲节以救济清贫学子为己任的助学活动也开展得如火如荼。助学金由《申报》独家代收,捐款人姓名在《申报》、《新闻报》两报公布,并专门为抗战英雄谢晋元将军的子女募得教育费用。更重要的是,将义卖父亲花所得转为助学金的助学机制得到了进一步完善,首届节日是全权委托《申报》、《新闻报》代为义卖,这次则是“托青年会学生救济委员会派各大学学生,组织标准花推行站,总站设申报馆及青年会,分站遍设本市各热闹区域”(《申报》1946年8月6日第4版),“三百余大学生,在各街路上义卖‘父亲节纪念花’(红白两种),每朵取偿五百元,所得款项,悉数交由申报馆,举办助学”(《大众夜报》1946年8月7日),对于标准花的推销时间与范围、劝销人员的组成和分配等方面也均有相当细致的安排(《申报》1946年8月7日第8版),“在南京路‘爸爸花推行站’最多,五步一岗,十步一哨”(《立报》1946 年8月9日)。

《新闻报·八八父亲节增刊》1946年8月8日第14版。

三、父亲花的兴寄与反讽

父亲节当天刊登在《中华时报》上的《今天“八八”父亲节全市学生义卖红白梅花》一文再现了学生们义卖父亲花的生动场景:“推行委员会精制红色白色梅花千余枝,由学生救济委员会义卖,每个街口均有学生手持玲珑花朵,向来往行人劝卖。遇年青人便说:‘今天是父亲节,做人子的应该感恩父亲,表示一点敬慕。’遇到老年人便说:‘今天是父亲节,你老人家,一定很福气,我代表年青的人向你表示敬意。’于是接着便递过去一朵梅花,接过来五百元。买花的人苦笑着,思索着“父亲”节。走了!”

《襟上一朵花·花儿就是他“父亲节”杂写》对义卖现场的描写同样出色:“爸爸节,天气也像和蔼的爸爸在微笑。街头,清寒大学生们,掮了只纸糊盒子,手里拿着红白梅花,兴奋地向行人推销,每枚五百元,还追着问人家,‘你父亲健在吗?’遇见早没父亲的人,那人起码静默‘五秒钟’志哀,想起‘爸爸’,好不心酸!……每个人的胸襟都别上了朵梅花,他们都哼着流行曲‘襟上一朵花呀!花儿就是他!慈祥的爸爸’。”(《立报》1946年8月9日)在这里,梅花已然化身为心中感念的那个爸爸。

父亲花对于民众心绪的感染不仅在于它本身作为情感意象的移情作用,也在于佩红或佩白这一仪式的感发。《新闻报》作者张一渠云:“年八八节,家君健在,予佩红花,今春椿荫已摧,予于八八节改佩白花。”正所谓“痛心此日胸前佩,去岁红花今白花”(《新闻报》1946年8月8日第19版),这种红白相易、昨是今非的悲痛就如同红白颜色的对比一般强烈而刻骨铭心。

《新闻报·八八父亲节增刊》1946年8月8日第19版。

与街头义卖父亲花的动人场景相伴随的,是满街遍巷的寻父启事,“各路口墙上,满贴着寻父的字招,纪念‘爸爸节’寻父启事。没有了‘爸爸’的人们看了,也想找回爸爸来。”(《立报》1946年8月9日)这也是抗战创伤未愈,内战又起的真切写照。

实际上,在那个时局混乱、人心浇薄的时代,父亲节和父亲花固然能起到“发扬民族道德的作用”,以“报德尊亲”的精神相与砥砺(《申报》1946年8月2日第12版),但现实社会的何去何从与世道伦理的相应沦陷,却让这红白之间更着一种末世的悲凉。《父亲节:红白梅花含深意爸爸们心情沉重》一文无时无刻不在渲染着父亲花所隐喻的末世情绪:“昨天父亲节,但是全上海大多数爸爸们的心是沉重的,儿女们呢,他们却感到前路的渺茫。……昨各报评论及副刊文字,颇多论述父亲节者,大概对此节日之创始,其原意是绝对赞同的。不过,目前的社会,伦理关系日渐败坏。现实生活如此冷酷,无情,有心人能无感慨乎?清寒学生在街上发售精致的梅花,但街上佩带的人似乎不很多,不像前些时发售助学金时那种热闹的样子。”(《中华时报》1946年8月9日第4版)

同样是受到末世情绪的感染,有些人则从幽默讽刺的姿态出发,通过解读父亲花揭示出“报德尊亲”背后的矛盾与危机。孙筹成撰文《“父亲节”底两个困难问题》,他说:“照母亲节成例凡属子女,佩花纪念,父亲健在者佩一朵红花,逝世者改佩白花,现在我有两点意见,提出来讨论,①上海拜过房爷的人甚多,发起人中的史致富就是收过房女最多的一人,倘然他的过房女,本身父亲已死,应佩红花,抑白花,亦应规定,因为如佩红花,何以对已死的父亲,倘佩白花,恐防这房爷耍吃醋。②上海人看见板面孔的人,称之曰晚爷面孔,足证拖油瓶见了晚爷是怕的,如果他或她的母亲嫁了人,这个油瓶应佩红花,抑白花,亦应规定,否则晚爷其面孔来,恐防油瓶要打碎的。”(《大众夜报》1946年8月6日第2版)作者所关切的究竟应该佩戴何种颜色的父亲花这一两难之举,事实上正是媚俗趋利的社会风气和混杂紊乱的社会关系所导致的。

无独有偶,《父亲节的梅花》一文同样指出了父亲花仅有红白两色的局限性:“但是有几种人,红白两种却都不便带。……大约是指下列的三种:①由育婴堂或孤儿院培栽出来的人,他们的父母,因为经济关系,把子女送到这些地方去。等到他们成人之后,根本不晓得父亲在那里,健在与否,更不必谈了。②第二种是养子,他们名义上的父亲,是知道的,但实际上的父亲,也无从查究。③第三种是私生子,理由相仿,不多说了。”(《大众夜报》1946年8月9日第2版)很显然,文章分析、批评父亲花是表象,借此揭露孤儿、养子、私生子等现实当中的窘境、乱象才是其真正目的所在。

四、父亲节与父亲花之承续

抗战胜利后首届父亲节的顺利举办和父亲花的正式确立,让这一新生的节日至少得以在上海都市社会中存续下来,尽管还有人把父亲花的红白误作红蓝(冯玉书《民国日报》1946年8月8日第6版),尽管当时的中央政府在接到将该节立法为全国性节日的请示后,以“惟吾国节名太多,以后当统筹办理”为由,暂缓核定通过(《申报》1946年12月14日第5版),尽管在致意英、美、法、苏四国驻华大使后,各国并未一致规定八月八日为父亲节(《申报》1947年8月8日第2版)。

“父亲节的倡导,离开发起人的初期的理想,自尚有一段距离。正因为如此,我们更有积极提倡身体力行的必要”(《申报》1947年8月8日第2版)。正是在这一种氛围中,1947年的第三届父亲节逐渐拉开帷幕。

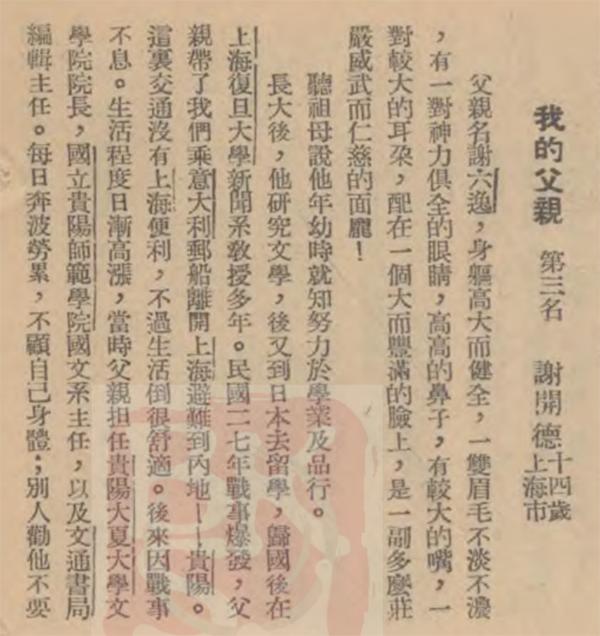

相比前两届父亲节,这一次的节日活动内容又继续得以丰富。首先是节前便面向社会发起的“纪念第三届父亲节征文”。征文活动所评选的名次于父亲节当天在《申报》、《新闻报》、《大公报》上揭晓,文章同时发表并刊行于同日的《儿童故事》月刊,除此以外,还将给予奖金鼓励(《申报》1947年7月13日第1版、8月8日第1版)。1945年8月8日第一届父亲节这天,著名文学家、新闻学家、神话学家、民俗学家、翻译家谢六逸先生因病在贵阳辞世。两年后的1947年,其子谢开德(时年十四岁)参加“纪念第三届父亲节征文”,荣获第三名(《儿童故事》1947年第9期,第46-47页)。正是得益于此次征文比赛,后辈学人才能得以深切感触到谢氏父子之间这段笃厚的阴阳暌别之情。

谢开德(谢六逸之子)《我的父亲》(“第三届父亲节征文”第三名)(《儿童故事》1947年第9期,第46-47页)。

其次是广播演说。“特约前此教育局主办国语演说竞赛之优胜者,计小学初中高中三组各三名,各撰《我对父亲节的感想》一篇,于八日上午九时假电台播讲,请陈青十为评判,参加者均有名贵赠品”(《申报》1947年8月4日第4版)。

其三是开会纪念。“定父亲节上午九时,假青年会礼堂行纪念仪式,请颜惠庆致词,潘公展给奖(征文及播讲学生)”(《申报》1947年8月4日第4版),“并请‘中电’放映电影《忠义之家》,以娱来宾”(《申报》1947年8月7日第4版)。

其四是观剧。“(父亲节)当晚八时商请大社名票及名伶明星假兰心大戏院彩排父爱话剧《秋海棠》,柬邀各界首长,全体参议员,工商名流及新闻界观剧”(《申报》1947年8月7日第4版)。

其五是媒体宣传。“除请各大厂商捐赠路牌广吿十余处外,各大电影院即日起放映幻灯片,托申报转请全沪电台先期广播,各中心市区张挂巨幅白布横额,沿马路散贴标语,公共军辆活动标语,函请各大都市各大报刊登新闻,撰著社评,尽量宣扬,深入民心”(《申报》1947年8月4日第4版)。

当然,最重要的父亲节活动还数佩戴父亲花的家庭仪式和父亲花义卖助学。此番节日的佩花仪式与上一届大体相同,只补充了两点:一是强调纪念方式的自主性,“父亲节推行委员会”只是给出基本仪式以供参考,“人人有父亲,人人应尊敬其父亲,故该会主张,父亲节必须由每个家庭各自纪念”;二是建议家庭纪念仪式可以从“八日上午九时”开始(《申报》1947年8月4日第4版)。

义卖助学一项也基本延续了之前的传统。由约五六百贫困大中学生,于七、八两日上街发售纸制的父亲花,每朵五千元,得款充为助学金(《申报》1947年8月4日第4版、8月7日第4版)。

《申报》1947年8月8日第4版。

而对于关切社会时政的知识界人士而言,上一届借由父亲节与父亲花针砭时弊的做法同样被继承下来。例如,署名“上大人”者所撰《父亲节之花》一文便指出“今年父亲节,虽然也有卖花的,然而生意似乎不大好”,其原因在于“盖除了红白之外,还得想出一种来,那是纪念不死不活的爸爸们的,如周慧海潘琪夏丹维她们就用得着。去年,她们都‘该’买白花,明年‘也许’可以买红花了,今年则买白的不忍,买红的太早。既没有第三种花,干脆就不买花,因此花的生意就差了。”(《铁报》1947年8月10日第2版)署名“大狂”的作者则发表《父亲节之危机》,认为“父亲节本身的基础,已在动摇之中。……莫说欢场中的女人,她们养的儿女,简直没有父亲,就是在夫妇名义下养的儿女,他们的父亲,也往往成为疑案。”(《戏报》1947年8月10日第2版)所以,父亲节、父亲花不仅仅要弘扬儿女对父辈的忠孝,亦应申明父亲对于儿女的责任,对于社会的担当。

到了1948年8月8日,父亲节已开展至第四届(这也是中国大陆的最后一届,随后该节仅在中国台湾开展至今)。在相关的纪念活动中,父亲花的佩戴仪式和捐款助学依旧是重头戏。佩花仪式基本固定下来,助学活动则更为丰满。作为一项基本工作,本届助学活动由三个方面组成:“一方面由本会(父亲节推行委员会)同人捐款助学,另一方面举行播音歌唱,向各界热心人士征募助金”(《申报》1948年8月2日第4版),此外就是父亲花的义卖。不同于以往的是,此番“全部由报童义卖,每朵二十万元,其半数收入充报童学校基金,其余由报童购取”(《诚报》1948年8月2日第1版),且除了义卖鲜花外,这次还“义卖纪念章”(《申报》1948年8月2日第4版)。

父亲花佩戴仪式和捐款助学活动的持续开展反映出中国父亲节特色风格的最终形成。在保持传统和特色的基础上,第四届的节日活动愈发多样起来,且很多活动都是创新创意之举,如免费医疗、播音歌唱、慈幼团体开放参观、大规模放映灯片等等(《申报》1948年8月2日第4版)。由于节日举办四届,已经到了可以回顾、总结的时候,因此,本届父亲节还特地发行了节日纪念册,“搜罗历届父亲节珍贵资料,自始至终,包罗宏富”(《申报》1948年8月2日第4版)。

结语

可惜的是,这样的中国父亲节生不逢时,在国民党政权摇摇欲坠、国统区民不聊生的时代,终为政治权力所操控。国民党喉舌《和平日报》于1948年8月8日发表社论《父亲节与青年》,把孝悌忠信挪作反共政治宣传之用,而这一政治误判便也很快预示了该节日的短命结局。

(本文作者系华东师范大学社会发展学院民俗学研究所助理研究员、博士后)

一、中国父亲节与父亲花之草创

中国孝悌忠信的传统自不必多说,人们往往以忘忧的萱花来指称母亲,以长寿的椿树来代表父亲,所以常有“椿萱并茂”的祝福语。久而久之,萱花被誉为中国的母亲花。遗憾的是,中国有特定的母亲花,可至今没有自己的母亲节。而倘若抛开不属于花类的椿树不论,中国父亲花的出现要远远迟于《诗经》中已有描述的萱花,但这种迟到却是伴随着中国父亲节的创立而来的。

二十世纪初,在美国父亲节创建四年后的1914年,美国参众两议院将每年5月第2个星期日定为母亲节。虽然美国父亲节比母亲节创立在先,但后者在当时中国的影响却要大得多。每逢母亲节节期,报纸媒体总是会报道关注,美国人用以象征母亲的康乃馨也在中国市场特别是上海等地都会深受欢迎,以至于一度让人们忘却了中国母亲花“萱花”的存在。同样是舶来品,父亲节的待遇就没那么好了。1932年5月11日,有学生向《新闻报本埠附刊》撰文请教,其困惑在于为什么有母亲节,却没有父亲节?发表于1933年5月27日《华年》第二卷第二十一期上的 《“节”与“周”》一文同样有“既有母亲节,为甚么不可以有父亲节”的慨叹。而刊登在1937年6月22日《申报》 上的文章《父亲节有感》倒是知道有此外来的节日,却误把节期写成了“每逢六月的第一个星期日”。

正是在这样一个背景之下,我们终于迎来了中国父亲节的创建。1945年8月5日、6日,史致富、袁希濂、张益渠、梅兰芳,陆幹臣、陈青士、富文寿、费穆、顾会庆、严独鹤等上海各界名流在《申报》上连续发起拟定公历八月八日为“父亲节”的倡议。“八八节”为“爸爸节”之谐音,便于记忆。之所以要倡立这一节日,则是效第一次世界大战结束时,美国发起母亲节慰阵亡者母亲之旨,在二战结束之际,告慰战争中失去生命的父亲。当时,中国的抗日战争尚未完全结束,上海依旧处于沦陷区,因此设立中国父亲节最根本的宗旨还在于:通过弘扬孝道思想,激励心念家国、同仇敌忾的民族精神,争取抗战的全面胜利,并“尚望社会先进提倡推行,由一家而一乡,而一县,而一省,而一国,而至于全世界,报德尊亲,遐迩一体”(《申报》1945年8月6日第2版)。

为保障以上效果的实现,发起人确立了过节的基本仪式:“其仪式仿照母亲节成例,凡属子女佩花纪念,父亲健在者佩一红花,逝世者改佩白花。承欢尽礼,丹红之爱日长辉;失怙兴悲,清白之家风宛在。谁无父母?谁无子女?闻风兴起,当具同情。”(《申报》1945年8月6日第2版)佩花是具有神圣仪式感的行为,红与白的区分则表征着不同的人生境遇,一示庆祝,一志哀思。各位发起节日的同仁不仅倡议佩花纪念,还将佩花行为与助学活动结合起来,“特制红白花三千多,分赠本报(《申报》)及《新闻报》代为义卖,每朵售五千元,以卖花所得悉数捐助助学金,不另给收据”(《申报》1945年8月7日第2版)。此后,卖花助学便逐渐成为中国父亲节的最大特色。

由于筹备周全、宣传得力,8月7日和8日两天购花捐款的人的确不在少数,“甚为踊跃”,“人人佩花一朵,表示庆祝或纪念父亲”(《申报》1945年8月8日第2版)。中国父亲节以上海为据点,甫一草创就形成良好的社会影响,节日所卖所佩的花在其中起到了至关重要的作用。那么,这极富象征意味的花究竟为何花呢?此时的文献中并没有直接记载,但从翌年8月7日,皮禹继在父亲节庆祝会的致辞中可以推知,他说:“父亲节在去年尚未胜利时敌伪压迫下由几位忠贞不贰的人士发起,以佩带梅花形的国花来暗示对于祖国的怀念,把忠与孝连在一起。”(《申报》1946年8月8日第4版)作为当时的国花,“梅花”的号召力显然是毋庸置疑的,中国父亲花的雏形就在这里。而需要特别指出的是,8月8日乃夏秋之际,此时不可能有真正的梅花可供佩戴或义卖,所有这些花都是“特制”的“纸花”而已(《申报》1945年8月7日第2版、《东方日报》1948 年 8 月 8 日第1版)。

当然,其时也有人对父亲节的设立和义卖鲜花的形式持批评或保留意见。发表于1945年8月10日《社会日报》上的《八八父亲节质疑》便指出,亚洲干戈未息,生活如此艰难,生命岌岌可危,空言孝悌忠信,无补于时事。辛克莱的见解则更具建设性,他在《写在第一届“父亲节”:救救无辜的“弃婴”》一文中表示,“在申新两报捐了红白鲜花,作为义卖用,这形式上的工作,对社会虽不无帮助,但效力极微,今日有力为人父者,不必再拘骨肉之见,要废除偏私,对于天下儿童,能以父责子之,我们纪念的不是宗谱上的父亲,而是救世的”,在此基础上,他“希望‘八八’成立后,减低弃婴的死亡率,使真能遐迩一体,父亲节得以永垂不朽”。(《力报》1945年8月8日)

二、抗战胜利后的首届父亲节与父亲花的确立

首届父亲节的成功创办给了发起人和参与者们以更大的底气。1946年第二届父亲节前夕,潘公展、李石曾、宋汉章、徐寄广、王晓籁、杜月笙、程中行、吴敬恒、李登辉、钱永铭等海上名流进一步站在纪念抗战、崇尚和平、发扬民族道德的高度,通过当时的上海市社会局呈请南京政府将该节确立为全国通行的法定节日(《申报》1946年7月29日第4版、8月8日第2版)。

与此同时,为了办好第二届父亲节,也是抗战胜利后的首次父亲节,此番专门成立了“父亲节推行委员会”。在委员会和各方的努力下,加大了节日的宣传力度。“对本市宣传,正积极进行,如电台播音,各电影院映幻灯片,路牌农告及标语等,均悬于日内与市民相见”;不仅如此,还将“父亲节发起经过及纪念式标语等宣传品,分别航寄全国,凡四十余大都市,即南洋华侨集中各地,亦经寄出,托由各地中央社印发或迳寄各大日报刊登”(《申报》1946年8月3日第4版)。

节日的内容更多了,新增了八月七日举办父亲节庆祝会的环节。会上,由节日发起人费穆作词、作曲家黄贻钧作谱的《父亲颂》二首作为序曲演唱,该歌曲亦于七日、八日在各电台播唱。但八日节日当天“不采用公共开会仪式,由全国各地每一家庭个别举行纪念”(《申报》1946年8月4日第4版)。

作为节日的核心仪式,佩花的方式有了更具体的规定:“(一)父亲健在,子女左襟上各佩红梅花,向父亲敬礼,献呈父亲平素喜爱的纪念品,并致感恩词。(二)父亲远游,子女左襟上各佩红梅花,发家书遥祝,并献呈父亲平素喜爱的纪念品。(三)父亲逝世,子女左襟上各佩白梅花,向遗像敬礼,献花默念志哀。(四)数代同居,各代子女以各该代父亲健在与否,分别在左襟上佩带红梅花或白梅花,并分别献呈记念品、敬致感恩词,或依辈次向遗像敬礼,献花,默念志哀。”(《申报》1946年8月4日第4版)先前较为笼统的佩花仪式得以细化,从而更具实践指导意义,并且明确指出了所佩之花为当时的国花“梅花”。至此,纪念中国父亲节的“标准花”便确立下来(《新闻报》1946年8月6日)。

本届父亲节以救济清贫学子为己任的助学活动也开展得如火如荼。助学金由《申报》独家代收,捐款人姓名在《申报》、《新闻报》两报公布,并专门为抗战英雄谢晋元将军的子女募得教育费用。更重要的是,将义卖父亲花所得转为助学金的助学机制得到了进一步完善,首届节日是全权委托《申报》、《新闻报》代为义卖,这次则是“托青年会学生救济委员会派各大学学生,组织标准花推行站,总站设申报馆及青年会,分站遍设本市各热闹区域”(《申报》1946年8月6日第4版),“三百余大学生,在各街路上义卖‘父亲节纪念花’(红白两种),每朵取偿五百元,所得款项,悉数交由申报馆,举办助学”(《大众夜报》1946年8月7日),对于标准花的推销时间与范围、劝销人员的组成和分配等方面也均有相当细致的安排(《申报》1946年8月7日第8版),“在南京路‘爸爸花推行站’最多,五步一岗,十步一哨”(《立报》1946 年8月9日)。

三、父亲花的兴寄与反讽

父亲节当天刊登在《中华时报》上的《今天“八八”父亲节全市学生义卖红白梅花》一文再现了学生们义卖父亲花的生动场景:“推行委员会精制红色白色梅花千余枝,由学生救济委员会义卖,每个街口均有学生手持玲珑花朵,向来往行人劝卖。遇年青人便说:‘今天是父亲节,做人子的应该感恩父亲,表示一点敬慕。’遇到老年人便说:‘今天是父亲节,你老人家,一定很福气,我代表年青的人向你表示敬意。’于是接着便递过去一朵梅花,接过来五百元。买花的人苦笑着,思索着“父亲”节。走了!”

《襟上一朵花·花儿就是他“父亲节”杂写》对义卖现场的描写同样出色:“爸爸节,天气也像和蔼的爸爸在微笑。街头,清寒大学生们,掮了只纸糊盒子,手里拿着红白梅花,兴奋地向行人推销,每枚五百元,还追着问人家,‘你父亲健在吗?’遇见早没父亲的人,那人起码静默‘五秒钟’志哀,想起‘爸爸’,好不心酸!……每个人的胸襟都别上了朵梅花,他们都哼着流行曲‘襟上一朵花呀!花儿就是他!慈祥的爸爸’。”(《立报》1946年8月9日)在这里,梅花已然化身为心中感念的那个爸爸。

父亲花对于民众心绪的感染不仅在于它本身作为情感意象的移情作用,也在于佩红或佩白这一仪式的感发。《新闻报》作者张一渠云:“年八八节,家君健在,予佩红花,今春椿荫已摧,予于八八节改佩白花。”正所谓“痛心此日胸前佩,去岁红花今白花”(《新闻报》1946年8月8日第19版),这种红白相易、昨是今非的悲痛就如同红白颜色的对比一般强烈而刻骨铭心。

与街头义卖父亲花的动人场景相伴随的,是满街遍巷的寻父启事,“各路口墙上,满贴着寻父的字招,纪念‘爸爸节’寻父启事。没有了‘爸爸’的人们看了,也想找回爸爸来。”(《立报》1946年8月9日)这也是抗战创伤未愈,内战又起的真切写照。

实际上,在那个时局混乱、人心浇薄的时代,父亲节和父亲花固然能起到“发扬民族道德的作用”,以“报德尊亲”的精神相与砥砺(《申报》1946年8月2日第12版),但现实社会的何去何从与世道伦理的相应沦陷,却让这红白之间更着一种末世的悲凉。《父亲节:红白梅花含深意爸爸们心情沉重》一文无时无刻不在渲染着父亲花所隐喻的末世情绪:“昨天父亲节,但是全上海大多数爸爸们的心是沉重的,儿女们呢,他们却感到前路的渺茫。……昨各报评论及副刊文字,颇多论述父亲节者,大概对此节日之创始,其原意是绝对赞同的。不过,目前的社会,伦理关系日渐败坏。现实生活如此冷酷,无情,有心人能无感慨乎?清寒学生在街上发售精致的梅花,但街上佩带的人似乎不很多,不像前些时发售助学金时那种热闹的样子。”(《中华时报》1946年8月9日第4版)

同样是受到末世情绪的感染,有些人则从幽默讽刺的姿态出发,通过解读父亲花揭示出“报德尊亲”背后的矛盾与危机。孙筹成撰文《“父亲节”底两个困难问题》,他说:“照母亲节成例凡属子女,佩花纪念,父亲健在者佩一朵红花,逝世者改佩白花,现在我有两点意见,提出来讨论,①上海拜过房爷的人甚多,发起人中的史致富就是收过房女最多的一人,倘然他的过房女,本身父亲已死,应佩红花,抑白花,亦应规定,因为如佩红花,何以对已死的父亲,倘佩白花,恐防这房爷耍吃醋。②上海人看见板面孔的人,称之曰晚爷面孔,足证拖油瓶见了晚爷是怕的,如果他或她的母亲嫁了人,这个油瓶应佩红花,抑白花,亦应规定,否则晚爷其面孔来,恐防油瓶要打碎的。”(《大众夜报》1946年8月6日第2版)作者所关切的究竟应该佩戴何种颜色的父亲花这一两难之举,事实上正是媚俗趋利的社会风气和混杂紊乱的社会关系所导致的。

无独有偶,《父亲节的梅花》一文同样指出了父亲花仅有红白两色的局限性:“但是有几种人,红白两种却都不便带。……大约是指下列的三种:①由育婴堂或孤儿院培栽出来的人,他们的父母,因为经济关系,把子女送到这些地方去。等到他们成人之后,根本不晓得父亲在那里,健在与否,更不必谈了。②第二种是养子,他们名义上的父亲,是知道的,但实际上的父亲,也无从查究。③第三种是私生子,理由相仿,不多说了。”(《大众夜报》1946年8月9日第2版)很显然,文章分析、批评父亲花是表象,借此揭露孤儿、养子、私生子等现实当中的窘境、乱象才是其真正目的所在。

四、父亲节与父亲花之承续

抗战胜利后首届父亲节的顺利举办和父亲花的正式确立,让这一新生的节日至少得以在上海都市社会中存续下来,尽管还有人把父亲花的红白误作红蓝(冯玉书《民国日报》1946年8月8日第6版),尽管当时的中央政府在接到将该节立法为全国性节日的请示后,以“惟吾国节名太多,以后当统筹办理”为由,暂缓核定通过(《申报》1946年12月14日第5版),尽管在致意英、美、法、苏四国驻华大使后,各国并未一致规定八月八日为父亲节(《申报》1947年8月8日第2版)。

“父亲节的倡导,离开发起人的初期的理想,自尚有一段距离。正因为如此,我们更有积极提倡身体力行的必要”(《申报》1947年8月8日第2版)。正是在这一种氛围中,1947年的第三届父亲节逐渐拉开帷幕。

相比前两届父亲节,这一次的节日活动内容又继续得以丰富。首先是节前便面向社会发起的“纪念第三届父亲节征文”。征文活动所评选的名次于父亲节当天在《申报》、《新闻报》、《大公报》上揭晓,文章同时发表并刊行于同日的《儿童故事》月刊,除此以外,还将给予奖金鼓励(《申报》1947年7月13日第1版、8月8日第1版)。1945年8月8日第一届父亲节这天,著名文学家、新闻学家、神话学家、民俗学家、翻译家谢六逸先生因病在贵阳辞世。两年后的1947年,其子谢开德(时年十四岁)参加“纪念第三届父亲节征文”,荣获第三名(《儿童故事》1947年第9期,第46-47页)。正是得益于此次征文比赛,后辈学人才能得以深切感触到谢氏父子之间这段笃厚的阴阳暌别之情。

其次是广播演说。“特约前此教育局主办国语演说竞赛之优胜者,计小学初中高中三组各三名,各撰《我对父亲节的感想》一篇,于八日上午九时假电台播讲,请陈青十为评判,参加者均有名贵赠品”(《申报》1947年8月4日第4版)。

其三是开会纪念。“定父亲节上午九时,假青年会礼堂行纪念仪式,请颜惠庆致词,潘公展给奖(征文及播讲学生)”(《申报》1947年8月4日第4版),“并请‘中电’放映电影《忠义之家》,以娱来宾”(《申报》1947年8月7日第4版)。

其四是观剧。“(父亲节)当晚八时商请大社名票及名伶明星假兰心大戏院彩排父爱话剧《秋海棠》,柬邀各界首长,全体参议员,工商名流及新闻界观剧”(《申报》1947年8月7日第4版)。

其五是媒体宣传。“除请各大厂商捐赠路牌广吿十余处外,各大电影院即日起放映幻灯片,托申报转请全沪电台先期广播,各中心市区张挂巨幅白布横额,沿马路散贴标语,公共军辆活动标语,函请各大都市各大报刊登新闻,撰著社评,尽量宣扬,深入民心”(《申报》1947年8月4日第4版)。

当然,最重要的父亲节活动还数佩戴父亲花的家庭仪式和父亲花义卖助学。此番节日的佩花仪式与上一届大体相同,只补充了两点:一是强调纪念方式的自主性,“父亲节推行委员会”只是给出基本仪式以供参考,“人人有父亲,人人应尊敬其父亲,故该会主张,父亲节必须由每个家庭各自纪念”;二是建议家庭纪念仪式可以从“八日上午九时”开始(《申报》1947年8月4日第4版)。

义卖助学一项也基本延续了之前的传统。由约五六百贫困大中学生,于七、八两日上街发售纸制的父亲花,每朵五千元,得款充为助学金(《申报》1947年8月4日第4版、8月7日第4版)。

而对于关切社会时政的知识界人士而言,上一届借由父亲节与父亲花针砭时弊的做法同样被继承下来。例如,署名“上大人”者所撰《父亲节之花》一文便指出“今年父亲节,虽然也有卖花的,然而生意似乎不大好”,其原因在于“盖除了红白之外,还得想出一种来,那是纪念不死不活的爸爸们的,如周慧海潘琪夏丹维她们就用得着。去年,她们都‘该’买白花,明年‘也许’可以买红花了,今年则买白的不忍,买红的太早。既没有第三种花,干脆就不买花,因此花的生意就差了。”(《铁报》1947年8月10日第2版)署名“大狂”的作者则发表《父亲节之危机》,认为“父亲节本身的基础,已在动摇之中。……莫说欢场中的女人,她们养的儿女,简直没有父亲,就是在夫妇名义下养的儿女,他们的父亲,也往往成为疑案。”(《戏报》1947年8月10日第2版)所以,父亲节、父亲花不仅仅要弘扬儿女对父辈的忠孝,亦应申明父亲对于儿女的责任,对于社会的担当。

到了1948年8月8日,父亲节已开展至第四届(这也是中国大陆的最后一届,随后该节仅在中国台湾开展至今)。在相关的纪念活动中,父亲花的佩戴仪式和捐款助学依旧是重头戏。佩花仪式基本固定下来,助学活动则更为丰满。作为一项基本工作,本届助学活动由三个方面组成:“一方面由本会(父亲节推行委员会)同人捐款助学,另一方面举行播音歌唱,向各界热心人士征募助金”(《申报》1948年8月2日第4版),此外就是父亲花的义卖。不同于以往的是,此番“全部由报童义卖,每朵二十万元,其半数收入充报童学校基金,其余由报童购取”(《诚报》1948年8月2日第1版),且除了义卖鲜花外,这次还“义卖纪念章”(《申报》1948年8月2日第4版)。

父亲花佩戴仪式和捐款助学活动的持续开展反映出中国父亲节特色风格的最终形成。在保持传统和特色的基础上,第四届的节日活动愈发多样起来,且很多活动都是创新创意之举,如免费医疗、播音歌唱、慈幼团体开放参观、大规模放映灯片等等(《申报》1948年8月2日第4版)。由于节日举办四届,已经到了可以回顾、总结的时候,因此,本届父亲节还特地发行了节日纪念册,“搜罗历届父亲节珍贵资料,自始至终,包罗宏富”(《申报》1948年8月2日第4版)。

结语

可惜的是,这样的中国父亲节生不逢时,在国民党政权摇摇欲坠、国统区民不聊生的时代,终为政治权力所操控。国民党喉舌《和平日报》于1948年8月8日发表社论《父亲节与青年》,把孝悌忠信挪作反共政治宣传之用,而这一政治误判便也很快预示了该节日的短命结局。

(本文作者系华东师范大学社会发展学院民俗学研究所助理研究员、博士后)