原标题:5·12地震十年·家书|就像从未离开过

这个冬天似乎不太冷,人们对新年的热情也随着温度,一同涨得老高。

有空的话,就来北川过年吧。羌家儿女会给你最好的款待。蒸热的老腊肉,上面附着亮亮的油光,和着那“滋滋”的声响,一同端到你面前来。拈一块放进嘴里,仔细品尝,瘦肉柔韧而不绵软,肥肉多汁而不油腻,再配上那劲道的皮,真乃肉中之王。再配上一杯自家酿的马槽酒,它不像白酒那么辛辣,而是一种浓浓的醇香,充斥着你的嘴,使你感到满满的幸福在心头荡漾。

吃饱喝足,便去参观羌家的碉楼吧。那石头砌的楼,不仅结实,还美观。远远望去,犹如一座公主的城堡——只是这城堡生在中国,便添了不少古色古香的味道。你问为什么楼上挂着羊头的装饰?羊是羌族信奉的神,大街小巷都是以羊为图案的饰品。你买了一串羊角项链,高兴地挂在脖子上。

然后你问:北川还有啥子地方可以去耍的哦?

给你当导游的北川人沉默了,所有北川人都沉默了。

空气凝固在这一刻,时间慢吞吞地往前走。半晌,你听到他们的声音,像是从遥远的天际传来,倔强地在空中盘旋,不肯落地。

老北川的......地震遗址。

2018年4月20日,北川旧城。 视觉中国 图

【一】

时间倒拨回2008年5月12日。前一天是星期天,我在外公外婆家玩了一天的积木。吃过晚饭,我向他们道别,准备回家去。快要走出大门的时候,听见有人叫我名字。

外公倚在家门口的栏杆上,双手抓住栏杆,探出半个身子对我喊:路上注意安全!

他的身边围绕着他和外婆种的花,一朵朵开得绚烂。那天的太阳格外好,我要微微眯缝着眼,才能看清外公的样子。

我回头,用力挥挥手说:晓得了,拜拜!其实我家离外公外婆家也就五分钟左右的走路距离,况且我已经是11岁的大孩子了,完全不用担心嘛。外公一直那么紧张我,从小到大都是。

12日一早,妈妈就去上班了。前一晚我好像与她起了争执,便赌气不与她道别。她出门了,留给我一个穿黑衣服梳着发髻的背影。

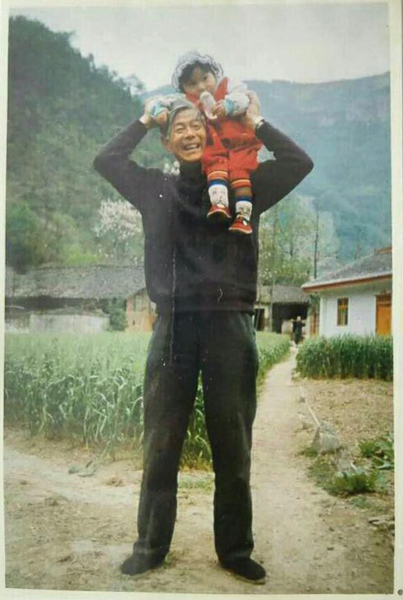

外公外婆妈妈和小时候的我。文中图片除标注外,均由张丹玥供图

那一天是星期一,语文老师教给我们一首诗《有的人》。这首诗读起来朗朗上口,我非常喜欢。小时候我记忆力特好,读两遍课文就能记住。于是我随时随地都念念有词。课间操背一背,下课背一背,中午时间紧,午饭在学校旁的小馆子随便一吃,接着背。直到午休结束后,文艺委员打开电视准备收看“红领巾电视台”,我还在思索怎么把这首诗背出感情,背出境界。

突然有人戳我的背,紧接着听到一句:“张丹玥,帮我交交作业。”

不用回头我就知道是肖雅月。她是我的好朋友,我们两个的家也挨在一起,一有空就相互串门。她性格开朗,大大咧咧,我害羞内向,细腻敏感。这样互补的性格在我们的交往中对我们两人都起了积极作用:我被她带得更善于表达自己了,而她也渐渐变成一个细心的人。我俩前一周还一起去北一中玩,妈妈带我们去吃晚饭,和颜悦色地问肖雅月: “肖雅月以后准备在哪里读初中啊?”

她回答说:“我妈她们准备把我弄到绵阳或者江油那边去读,那边教得好一些。张丹玥呢?”

妈妈看我一眼,用宠溺的语气说:“她呀,她就在北川中学。她想留在北川读。”

我遗憾地说:“还说初中可以住一个寝室呢。”

有了以上的对话,她让我帮忙交作业时,我是极其不情愿的。我在心里说:肖雅月啊肖雅月,你可是要去绵阳读书的人,可不能养成坏毛病。如果我这次纵容你了,以后你写作业肯定又是拖拖拉拉的,这样不好。于是我板着脸说:“我才不去,你自己去嘛。”刚好清洁委员在后面喊值日生快来倒垃圾了,我正不知怎么向她解释我不去的原因,巴不得快点逃离这个尴尬的现场,拿着垃圾桶就出门了。

我是一个做事慢吞吞的人,每次倒垃圾的时候,我都悠闲地走到校门口,潇洒地把垃圾一倒,再哼着小曲回教室。可那天,一出门我就感觉不对劲。上午还是阳光明媚的天突然阴沉了下来,风吹得很大,在我耳边奏出“飕飕”的旋律。看着黑压压的云层在天空聚集,我突然觉得很害怕,不禁加快了走路的速度,一路小跑回了教室。放下垃圾桶回到座位上,还没问肖雅月作业怎么样了,就感觉桌子动了一下。

“你摇桌子干嘛?”我问我同桌。他是个很调皮的男生。

他茫然地说:“没有啊。”

我正准备说点什么,桌子又晃了起来。这次不只是桌子了,脚下的地也开始晃动。紧接着整栋楼开始剧烈地晃动起来,我感觉自己快坐不稳了。

教室里没有老师,大家都安静地坐在座位上,吓得大气都不敢出。北川很少地震,从我出生以来几乎没感觉到过,所以我懵了,不知道怎么做才好。突然有人大喊:“地震了,快跑!”我跟着同桌迅速起身,艰难地往外跑去。我的位置离教室门只有十几步的距离,我却感觉像是走了一个世纪......

终于踏出了教室门,我正准备转个弯下楼,脚却好像被什么东西拽了一把,我一下趴到了走廊的地板上,看见我们班同学好像都变成了这种姿势。趴在我前面的那个女生穿了件绿色的衣服,我见她用手护住头,我也下意识地护住头。突然我的身下裂开了一条缝,我掉了下去。感觉自己在空中翻滚,耳边是很大的风声,伴随着“哗啦啦”石子掉落的声音。我安慰自己说,这一定是个梦,只是比较真实而已。

【二】

当我睁开眼睛时,我简直不敢相信自己看到的一切——我的面前已经没有完好的建筑了,一溜的断壁残垣。我的右脚被几块预制板紧紧压住,预制板叠在一起,和我的大腿齐平,可我一点也感觉不到痛。传来痛感的是左脚脚踝处,那里破了一个大口子,正往外渗着血。头上感觉湿漉漉的,我用手摸了摸,摸到一堆细碎的小石子,手指上赫然印着猩红的血。嘴巴里也是咸咸的,我吐了一口唾液出来,唾液里面也包裹着红色......

我想我完蛋了,我肯定受了内伤,又被这样压着。我会死在这儿了。突然我注意到我衣服左边的袖子和左侧的布料被一大摊的血染红了,从肩膀一直到胳膊肘。衣服上的图案都被血泡得模糊不清了。可是,我身上没有伤啊,这些血哪来的?我抬头看了看,一个女孩就躺在我的斜上方,她身下有一摊血,一滴一滴滴在我身上......与此同时,不远处有一个男孩,被卡在两块预制板中间,他伸出双手,无助地对我说:快,快救救我......

2008年7月22日,北川中学地震现场。 视觉中国 资料图

余震袭来。这是一次很厉害的余震,摇得我头上的碎石粒往下掉了一大堆。我抬起头,发现头上是几块大石头,它们被一堆碎石粒和钢筋兜着,但有点快兜不住了。我有点害怕,那几块大石头如果掉下来,我必死无疑。这时,我听到我们学校的张校长在问:“有没得人?有没得人?”

眼前是黄沙一片,我只能依稀辨认出几个人影,是没有被压到的学生。我艰难地伸出手,用沙哑的声音喊道:“这里!这里有人!”一边使劲挥手。有个同学发现了我,他走近看了一下,应该是觉得他救不了我,便在安全一点的地方蹲着。

这时一个高大的身影出现了,我觉得应该是张校长,便大声地喊着:“这里有人,救救我!”可余震又来了,本来就岌岌可危的废墟被余震拼命撕扯,张校长带着几个学生,往透出光亮的出口去了。

我怕极了,我害怕我会死在这里。只有一种办法了,自救。我尝试着把右腿拼命往外拉扯,一次,两次,三次......我终于把腿伸出来了!但是鞋却留里面了。我试着走了两步,右脚毫无知觉。我想把鞋拽出来,奈何它被石头压得死死的,我只得放弃。走出出口前,我对那个男生说:对不起,我救不了你,会有人来救你的!我怕我使劲拽他,会使本就脆弱的废墟松动,那我俩一个也活不下来。

谢天谢地,他后来被救了出来。

【三】

后来无数次想到这个经历,我都唏嘘不已。从小我就是一个爱哭鬼,遇见事情就只会哭,从不会第一时间去想解决的办法。而在废墟中的自救,是我11年来,最冷静、最勇敢的一次决定。可能是我的亲人们,用他们最后的幸运,为我搭起了一座通往人间的桥梁,让我幸运地从死神手下逃脱。

5月12日那天余下来的时光,我强迫自己忘得差不多了。只记得别的小孩都在哭哭啼啼时,我表现得异常勇敢,一滴泪都没有流。觉得害怕时,我便一遍遍背白天背过的那首《有的人》,背着背着就不怕了。只是那天的黑夜太漫长。之后的成长中我经历过很多通宵未眠,但没有一次像当时那样,余震不断,到处是呼救声、呻吟声、巨石滚落声、建筑坍塌声......

印象最深的是有个同学坐我旁边,一直吼着头好痛,要痛死了,一会又说要去找妈妈,起身就要跑。我拉住她让她不要到处走,她比我高大,一把挣开我的手,哀嚎着抱住头。

还有一个妈妈,全身是血,拖着残破的腿,撕心裂肺地喊:“我娃,我娃喃?”她在幸存的孩子里面找了一圈,没看见她孩子,便拖着残腿往废墟里去,边走边哭:“我娃,我娃......”

5月13日从北川撤离后,我再也没见过一些人。但我固执地相信,他们都还活着。当时大街小巷都在放成龙的《生死不离》:“无论你在哪里,我都要找到你”。我想他们一定也在找我,只是还没找到而已。

2008年5月16日中午,北川县城的撤离队伍,一名儿子用竹篓装着自己的父亲在赶路,预计将要到来的山洪让山区的群众加快了撤离的速度。 视觉中国 资料图

5月21日,北川县城封城。再后来,我看到了三条与我挂念的人有关的信息。

一条是关于一个学生的新闻报道:“在地震中遇难的班主任彭建老师(编注:张丹玥的母亲)曾教导他......”

一条是:沉痛哀悼禹风诗社全体成员。我在里面看到了外公的名字。没有找到外婆的名字,很长一段时间我仍心存希望。

一条在遇难者名单里面:肖雅月,北川曲山小学学生,1996.8.2——2008.5.12

我以为我会哭,会痛不欲生。但我没有。我的心像是死掉了。它被厚厚的冰封住,再也融化不开了。

【四】

地震发生的时候,外公在文化馆,他们的禹风诗社——一群热爱文学的老年人组成的诗社正在开会。外婆应该在家里,午睡或是做家务。那天中午我没有回家吃饭。我脑海里关于他们最后的影像,还是前一天外公站在阳台上,喊住出门的我说,路上小心一点。

现在,他们睡在地下十几米的地方。我都搞不清方位。我的家乡没了,爱我的外公外婆也没了。

地震百天后我回北川,北川正在发泥石流。舅舅坚持要去外公外婆的家那一带看看,因为太危险,他和另一个舅舅带着姐姐去,我们其他人先撤离到高处。当我再一次回去时,已经找不到与外公外婆相关的任何痕迹了。十几栋楼接连垮塌,被地震波往前推了几十米,再被倾泻下来的大山掩埋。泥石流又席卷过这荒凉的土地,谁能找到当时人被埋在了哪里。

后来我梦见外公,他说他当时被地震波冲到了很远的地方,还告诉了我那个地名。“晶晶,你为什么不来找我?后来我坚持不住了。”

对不起,外公,对不起。

外公和小时候的我

地震8年后的5月12日,我和舅舅去到外公外婆的坟前。舅舅边烧纸边念叨着说我们一切都好。我把纸钱一张一张地扔进火里,看着它们被火焰一点点吞噬。我在心里说:我回来看你们啦。你们放心吧,我会好好长大,好好生活。

被烧焦的纸屑突然被一阵大风掀了起来,“呼呼”地往我身上扑。不远处光秃一片的大山,传来了几声鸟鸣。

舅舅和姐姐整理外公外婆的遗物,有外婆跳舞的衣服,有外公的诗稿,有很多很多照片。舅舅把照片一张张摊开,姐姐在旁边沉默地看着。我走过去,姐姐拿着一张外公年轻时候的照片,对我说,爷爷年轻时很帅。

我接过这张照片,在看到另一张照片的一瞬间哭出了声。

放在地上的一张照片,被水泡得发黄,却发出无比温柔的色泽。外公一头黑发,剑眉星目。背挺得笔直,表情有点严肃,嘴角却挂着一丝笑意。外婆扎着两条油亮亮的大辫子,面容姣好,眼睛里似有星光闪烁。

他们温柔地看着我,像之前的每一天那样。

我知道,他们虽然只给了我11年的爱,但已足够我在未来的岁月里走得更远。就像从未离开过。

【五】

妈妈在北川中学教学楼前

2008年5月12日,作为高中老师的妈妈,在地震时被教学楼的废墟掩埋,再也没有醒来。

地震后我第一次进入北川中学,废墟已经被清理得差不多了,几棵树上挂了横幅“沉痛哀悼地震中遇难的老师和学生”。和小伙伴打乒乓球的球台还在,可我再也等不来和我一起打球的人。我走到妈妈的宿舍楼下,她住的楼很老但很坚固,地震时候只掉了几片瓦。

我在楼下站了一会,想象妈妈还会飞奔而来,抱起我轻声唤我“晶儿”。

我常常梦见妈妈以不同方式死去,每一个死亡方式,都离现在的我那么近,离小小的我那么远。这样,她就能再多陪我一会,再多一会,看着我长大、结婚、生子。

再后来,老北川成了地震遗址,北川中学被全部推平,上面修建了纪念馆。山东援建修建了美丽的新北川,很多老北川人都入住了新北川。

但我想不只是我,所有北川人都会这么认为:老北川才是我们真正的家乡。我忘不了老北川。忘不了那条长长的索桥,忘不了我在上面随着桥的摆动轻轻摇晃,身边是亲人朋友温暖的笑。这个场景曾无数次出现在我的梦里,这么近,那么远。

我梦见过妈妈,梦见过外公外婆,梦见过肖雅月。但在梦里,我一直都是11岁的模样。直到有一天我梦见妈妈,我和她挽着手逛街,去爬山、到处游玩,我给她讲我大学发生的趣事,我的身高比她高一点,我们都在微笑。梦的最后她说“那边”要让她回去了,我难过得大哭。醒来眼角还有泪,心却很踏实很温暖。

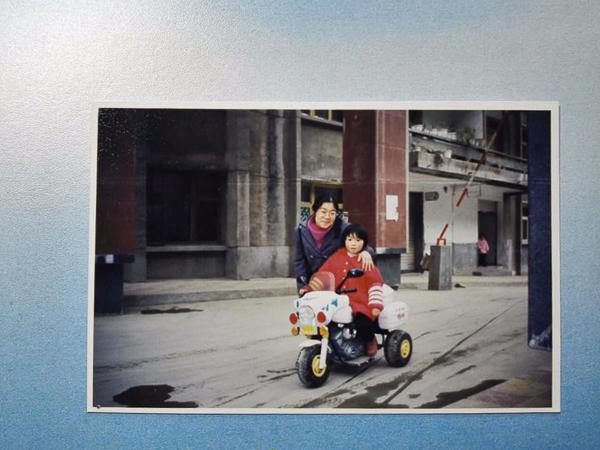

妈妈和干妈抱着我和弟弟在北川中学大门

不知道从什么时候开始,梦里的我也长大了。

十年一晃而过。

十年里,被欺负过,被别人说:“你就是个没妈的小孩!”不知在深夜痛哭过多少次,带着又肿又痛的眼睛入睡。也曾自残,甚至想自杀。

好在我还是跌跌撞撞地、努力地长大了。

当我第一百零一次从妈妈死去的梦境中醒来时,映入眼帘的是一片洁白的天花板。我躺在大学宿舍的单人床上,身边的室友陆陆续续起床,我揉揉眼睛,开始穿衣服。

接下来像以往的每一天那样,刷牙,洗脸,背好书包。对着桌子上的照片说:“妈妈,我上课去了。”

照片上的妈妈,还是那般年轻的模样:穿着玫红色的高领毛衣站在油菜花田中,头发挽成一个髻,脸上是浅浅的微笑。

我记得有个幸存者说,活着真好,好好活着。那时我读小学,我就把这句话当做信条,想要让它陪我走过接下来的无比艰难的日子。等我终于能勇敢地回头看看时,才发现我已经走了那么远的路。

妈妈和小时候的我

【本文首发于张丹玥的新浪微博@小莓猫猫变身,澎湃新闻经授权转载,发表时有删改】

有空的话,就来北川过年吧。羌家儿女会给你最好的款待。蒸热的老腊肉,上面附着亮亮的油光,和着那“滋滋”的声响,一同端到你面前来。拈一块放进嘴里,仔细品尝,瘦肉柔韧而不绵软,肥肉多汁而不油腻,再配上那劲道的皮,真乃肉中之王。再配上一杯自家酿的马槽酒,它不像白酒那么辛辣,而是一种浓浓的醇香,充斥着你的嘴,使你感到满满的幸福在心头荡漾。

吃饱喝足,便去参观羌家的碉楼吧。那石头砌的楼,不仅结实,还美观。远远望去,犹如一座公主的城堡——只是这城堡生在中国,便添了不少古色古香的味道。你问为什么楼上挂着羊头的装饰?羊是羌族信奉的神,大街小巷都是以羊为图案的饰品。你买了一串羊角项链,高兴地挂在脖子上。

然后你问:北川还有啥子地方可以去耍的哦?

给你当导游的北川人沉默了,所有北川人都沉默了。

空气凝固在这一刻,时间慢吞吞地往前走。半晌,你听到他们的声音,像是从遥远的天际传来,倔强地在空中盘旋,不肯落地。

老北川的......地震遗址。

【一】

时间倒拨回2008年5月12日。前一天是星期天,我在外公外婆家玩了一天的积木。吃过晚饭,我向他们道别,准备回家去。快要走出大门的时候,听见有人叫我名字。

外公倚在家门口的栏杆上,双手抓住栏杆,探出半个身子对我喊:路上注意安全!

他的身边围绕着他和外婆种的花,一朵朵开得绚烂。那天的太阳格外好,我要微微眯缝着眼,才能看清外公的样子。

我回头,用力挥挥手说:晓得了,拜拜!其实我家离外公外婆家也就五分钟左右的走路距离,况且我已经是11岁的大孩子了,完全不用担心嘛。外公一直那么紧张我,从小到大都是。

12日一早,妈妈就去上班了。前一晚我好像与她起了争执,便赌气不与她道别。她出门了,留给我一个穿黑衣服梳着发髻的背影。

那一天是星期一,语文老师教给我们一首诗《有的人》。这首诗读起来朗朗上口,我非常喜欢。小时候我记忆力特好,读两遍课文就能记住。于是我随时随地都念念有词。课间操背一背,下课背一背,中午时间紧,午饭在学校旁的小馆子随便一吃,接着背。直到午休结束后,文艺委员打开电视准备收看“红领巾电视台”,我还在思索怎么把这首诗背出感情,背出境界。

突然有人戳我的背,紧接着听到一句:“张丹玥,帮我交交作业。”

不用回头我就知道是肖雅月。她是我的好朋友,我们两个的家也挨在一起,一有空就相互串门。她性格开朗,大大咧咧,我害羞内向,细腻敏感。这样互补的性格在我们的交往中对我们两人都起了积极作用:我被她带得更善于表达自己了,而她也渐渐变成一个细心的人。我俩前一周还一起去北一中玩,妈妈带我们去吃晚饭,和颜悦色地问肖雅月: “肖雅月以后准备在哪里读初中啊?”

她回答说:“我妈她们准备把我弄到绵阳或者江油那边去读,那边教得好一些。张丹玥呢?”

妈妈看我一眼,用宠溺的语气说:“她呀,她就在北川中学。她想留在北川读。”

我遗憾地说:“还说初中可以住一个寝室呢。”

有了以上的对话,她让我帮忙交作业时,我是极其不情愿的。我在心里说:肖雅月啊肖雅月,你可是要去绵阳读书的人,可不能养成坏毛病。如果我这次纵容你了,以后你写作业肯定又是拖拖拉拉的,这样不好。于是我板着脸说:“我才不去,你自己去嘛。”刚好清洁委员在后面喊值日生快来倒垃圾了,我正不知怎么向她解释我不去的原因,巴不得快点逃离这个尴尬的现场,拿着垃圾桶就出门了。

我是一个做事慢吞吞的人,每次倒垃圾的时候,我都悠闲地走到校门口,潇洒地把垃圾一倒,再哼着小曲回教室。可那天,一出门我就感觉不对劲。上午还是阳光明媚的天突然阴沉了下来,风吹得很大,在我耳边奏出“飕飕”的旋律。看着黑压压的云层在天空聚集,我突然觉得很害怕,不禁加快了走路的速度,一路小跑回了教室。放下垃圾桶回到座位上,还没问肖雅月作业怎么样了,就感觉桌子动了一下。

“你摇桌子干嘛?”我问我同桌。他是个很调皮的男生。

他茫然地说:“没有啊。”

我正准备说点什么,桌子又晃了起来。这次不只是桌子了,脚下的地也开始晃动。紧接着整栋楼开始剧烈地晃动起来,我感觉自己快坐不稳了。

教室里没有老师,大家都安静地坐在座位上,吓得大气都不敢出。北川很少地震,从我出生以来几乎没感觉到过,所以我懵了,不知道怎么做才好。突然有人大喊:“地震了,快跑!”我跟着同桌迅速起身,艰难地往外跑去。我的位置离教室门只有十几步的距离,我却感觉像是走了一个世纪......

终于踏出了教室门,我正准备转个弯下楼,脚却好像被什么东西拽了一把,我一下趴到了走廊的地板上,看见我们班同学好像都变成了这种姿势。趴在我前面的那个女生穿了件绿色的衣服,我见她用手护住头,我也下意识地护住头。突然我的身下裂开了一条缝,我掉了下去。感觉自己在空中翻滚,耳边是很大的风声,伴随着“哗啦啦”石子掉落的声音。我安慰自己说,这一定是个梦,只是比较真实而已。

【二】

当我睁开眼睛时,我简直不敢相信自己看到的一切——我的面前已经没有完好的建筑了,一溜的断壁残垣。我的右脚被几块预制板紧紧压住,预制板叠在一起,和我的大腿齐平,可我一点也感觉不到痛。传来痛感的是左脚脚踝处,那里破了一个大口子,正往外渗着血。头上感觉湿漉漉的,我用手摸了摸,摸到一堆细碎的小石子,手指上赫然印着猩红的血。嘴巴里也是咸咸的,我吐了一口唾液出来,唾液里面也包裹着红色......

我想我完蛋了,我肯定受了内伤,又被这样压着。我会死在这儿了。突然我注意到我衣服左边的袖子和左侧的布料被一大摊的血染红了,从肩膀一直到胳膊肘。衣服上的图案都被血泡得模糊不清了。可是,我身上没有伤啊,这些血哪来的?我抬头看了看,一个女孩就躺在我的斜上方,她身下有一摊血,一滴一滴滴在我身上......与此同时,不远处有一个男孩,被卡在两块预制板中间,他伸出双手,无助地对我说:快,快救救我......

余震袭来。这是一次很厉害的余震,摇得我头上的碎石粒往下掉了一大堆。我抬起头,发现头上是几块大石头,它们被一堆碎石粒和钢筋兜着,但有点快兜不住了。我有点害怕,那几块大石头如果掉下来,我必死无疑。这时,我听到我们学校的张校长在问:“有没得人?有没得人?”

眼前是黄沙一片,我只能依稀辨认出几个人影,是没有被压到的学生。我艰难地伸出手,用沙哑的声音喊道:“这里!这里有人!”一边使劲挥手。有个同学发现了我,他走近看了一下,应该是觉得他救不了我,便在安全一点的地方蹲着。

这时一个高大的身影出现了,我觉得应该是张校长,便大声地喊着:“这里有人,救救我!”可余震又来了,本来就岌岌可危的废墟被余震拼命撕扯,张校长带着几个学生,往透出光亮的出口去了。

我怕极了,我害怕我会死在这里。只有一种办法了,自救。我尝试着把右腿拼命往外拉扯,一次,两次,三次......我终于把腿伸出来了!但是鞋却留里面了。我试着走了两步,右脚毫无知觉。我想把鞋拽出来,奈何它被石头压得死死的,我只得放弃。走出出口前,我对那个男生说:对不起,我救不了你,会有人来救你的!我怕我使劲拽他,会使本就脆弱的废墟松动,那我俩一个也活不下来。

谢天谢地,他后来被救了出来。

【三】

后来无数次想到这个经历,我都唏嘘不已。从小我就是一个爱哭鬼,遇见事情就只会哭,从不会第一时间去想解决的办法。而在废墟中的自救,是我11年来,最冷静、最勇敢的一次决定。可能是我的亲人们,用他们最后的幸运,为我搭起了一座通往人间的桥梁,让我幸运地从死神手下逃脱。

5月12日那天余下来的时光,我强迫自己忘得差不多了。只记得别的小孩都在哭哭啼啼时,我表现得异常勇敢,一滴泪都没有流。觉得害怕时,我便一遍遍背白天背过的那首《有的人》,背着背着就不怕了。只是那天的黑夜太漫长。之后的成长中我经历过很多通宵未眠,但没有一次像当时那样,余震不断,到处是呼救声、呻吟声、巨石滚落声、建筑坍塌声......

印象最深的是有个同学坐我旁边,一直吼着头好痛,要痛死了,一会又说要去找妈妈,起身就要跑。我拉住她让她不要到处走,她比我高大,一把挣开我的手,哀嚎着抱住头。

还有一个妈妈,全身是血,拖着残破的腿,撕心裂肺地喊:“我娃,我娃喃?”她在幸存的孩子里面找了一圈,没看见她孩子,便拖着残腿往废墟里去,边走边哭:“我娃,我娃......”

5月13日从北川撤离后,我再也没见过一些人。但我固执地相信,他们都还活着。当时大街小巷都在放成龙的《生死不离》:“无论你在哪里,我都要找到你”。我想他们一定也在找我,只是还没找到而已。

5月21日,北川县城封城。再后来,我看到了三条与我挂念的人有关的信息。

一条是关于一个学生的新闻报道:“在地震中遇难的班主任彭建老师(编注:张丹玥的母亲)曾教导他......”

一条是:沉痛哀悼禹风诗社全体成员。我在里面看到了外公的名字。没有找到外婆的名字,很长一段时间我仍心存希望。

一条在遇难者名单里面:肖雅月,北川曲山小学学生,1996.8.2——2008.5.12

我以为我会哭,会痛不欲生。但我没有。我的心像是死掉了。它被厚厚的冰封住,再也融化不开了。

【四】

地震发生的时候,外公在文化馆,他们的禹风诗社——一群热爱文学的老年人组成的诗社正在开会。外婆应该在家里,午睡或是做家务。那天中午我没有回家吃饭。我脑海里关于他们最后的影像,还是前一天外公站在阳台上,喊住出门的我说,路上小心一点。

现在,他们睡在地下十几米的地方。我都搞不清方位。我的家乡没了,爱我的外公外婆也没了。

地震百天后我回北川,北川正在发泥石流。舅舅坚持要去外公外婆的家那一带看看,因为太危险,他和另一个舅舅带着姐姐去,我们其他人先撤离到高处。当我再一次回去时,已经找不到与外公外婆相关的任何痕迹了。十几栋楼接连垮塌,被地震波往前推了几十米,再被倾泻下来的大山掩埋。泥石流又席卷过这荒凉的土地,谁能找到当时人被埋在了哪里。

后来我梦见外公,他说他当时被地震波冲到了很远的地方,还告诉了我那个地名。“晶晶,你为什么不来找我?后来我坚持不住了。”

对不起,外公,对不起。

地震8年后的5月12日,我和舅舅去到外公外婆的坟前。舅舅边烧纸边念叨着说我们一切都好。我把纸钱一张一张地扔进火里,看着它们被火焰一点点吞噬。我在心里说:我回来看你们啦。你们放心吧,我会好好长大,好好生活。

被烧焦的纸屑突然被一阵大风掀了起来,“呼呼”地往我身上扑。不远处光秃一片的大山,传来了几声鸟鸣。

舅舅和姐姐整理外公外婆的遗物,有外婆跳舞的衣服,有外公的诗稿,有很多很多照片。舅舅把照片一张张摊开,姐姐在旁边沉默地看着。我走过去,姐姐拿着一张外公年轻时候的照片,对我说,爷爷年轻时很帅。

我接过这张照片,在看到另一张照片的一瞬间哭出了声。

放在地上的一张照片,被水泡得发黄,却发出无比温柔的色泽。外公一头黑发,剑眉星目。背挺得笔直,表情有点严肃,嘴角却挂着一丝笑意。外婆扎着两条油亮亮的大辫子,面容姣好,眼睛里似有星光闪烁。

他们温柔地看着我,像之前的每一天那样。

我知道,他们虽然只给了我11年的爱,但已足够我在未来的岁月里走得更远。就像从未离开过。

【五】

2008年5月12日,作为高中老师的妈妈,在地震时被教学楼的废墟掩埋,再也没有醒来。

地震后我第一次进入北川中学,废墟已经被清理得差不多了,几棵树上挂了横幅“沉痛哀悼地震中遇难的老师和学生”。和小伙伴打乒乓球的球台还在,可我再也等不来和我一起打球的人。我走到妈妈的宿舍楼下,她住的楼很老但很坚固,地震时候只掉了几片瓦。

我在楼下站了一会,想象妈妈还会飞奔而来,抱起我轻声唤我“晶儿”。

我常常梦见妈妈以不同方式死去,每一个死亡方式,都离现在的我那么近,离小小的我那么远。这样,她就能再多陪我一会,再多一会,看着我长大、结婚、生子。

再后来,老北川成了地震遗址,北川中学被全部推平,上面修建了纪念馆。山东援建修建了美丽的新北川,很多老北川人都入住了新北川。

但我想不只是我,所有北川人都会这么认为:老北川才是我们真正的家乡。我忘不了老北川。忘不了那条长长的索桥,忘不了我在上面随着桥的摆动轻轻摇晃,身边是亲人朋友温暖的笑。这个场景曾无数次出现在我的梦里,这么近,那么远。

我梦见过妈妈,梦见过外公外婆,梦见过肖雅月。但在梦里,我一直都是11岁的模样。直到有一天我梦见妈妈,我和她挽着手逛街,去爬山、到处游玩,我给她讲我大学发生的趣事,我的身高比她高一点,我们都在微笑。梦的最后她说“那边”要让她回去了,我难过得大哭。醒来眼角还有泪,心却很踏实很温暖。

不知道从什么时候开始,梦里的我也长大了。

十年一晃而过。

十年里,被欺负过,被别人说:“你就是个没妈的小孩!”不知在深夜痛哭过多少次,带着又肿又痛的眼睛入睡。也曾自残,甚至想自杀。

好在我还是跌跌撞撞地、努力地长大了。

当我第一百零一次从妈妈死去的梦境中醒来时,映入眼帘的是一片洁白的天花板。我躺在大学宿舍的单人床上,身边的室友陆陆续续起床,我揉揉眼睛,开始穿衣服。

接下来像以往的每一天那样,刷牙,洗脸,背好书包。对着桌子上的照片说:“妈妈,我上课去了。”

照片上的妈妈,还是那般年轻的模样:穿着玫红色的高领毛衣站在油菜花田中,头发挽成一个髻,脸上是浅浅的微笑。

我记得有个幸存者说,活着真好,好好活着。那时我读小学,我就把这句话当做信条,想要让它陪我走过接下来的无比艰难的日子。等我终于能勇敢地回头看看时,才发现我已经走了那么远的路。

【本文首发于张丹玥的新浪微博@小莓猫猫变身,澎湃新闻经授权转载,发表时有删改】