原标题:吃螃蟹的戏剧“追梦人”

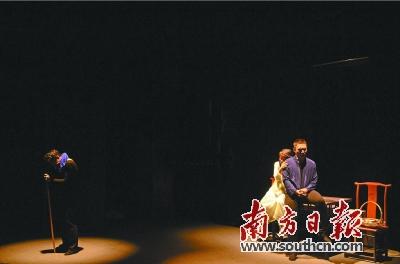

《逃花源》演出剧照。图片由受访者提供

●南方日报记者 周豫 实习生 黄羽茜

本期导读

今年,广州大学生戏剧节(以下简称“大戏节”)暨青年非职业戏剧节迎来第11个年头。往届10年,虽有大学生和非职业戏剧作品踊跃参赛,但一直都没有与市场对接。9月23日,去年“大戏节”最受关注的作品、今年“广州戏剧创作孵化计划”入选项目《逃花源》正式对外公开售票,尝试商演路线。演出单位“南瓦舍”由此实现了从非职业剧团向戏剧经营公司的蜕变。而该剧导演黄钊最近也被广州文学艺术创作研究院看中,收为外聘编剧。

从待业青年到舞台编剧,像黄钊一样的业余戏剧“追梦人”目前普遍生存状况如何?经过多年发展和培育的本土戏剧如何跳出过去的小圈子,与市场的考验面对面?或许从《逃花源》编排的台前幕后当中,我们可以从中窥探一二。

一个充满锐气和才思的剧本

南方日报记者上一次和青年戏剧导演黄钊交流,是在去年的“大戏节”。那时候,他还是个待业青年,为了戏剧,在广州“漂”了大半年,第一部正式导演的《逃花源》成了去年“大戏节”上最受关注的青年非职业戏剧剧目之一,而黄钊本人也获得了2015年“最佳非职业戏剧人”的荣誉。

今年9月23日起,该剧将在广州歌舞剧院岭南剧场连演三场。不同以往的是,这次它尝试的是商演模式,面对的是需要入场买票的观众。

表演方“南瓦舍”由一群接受过专业培训的非职业演员构成,他们大多是刚刚毕业走上工作岗位的“90后”。“商演”对于他们而言,是一个全然陌生的词汇,但剧本本身过硬的质量和业内的认可给了他们底气。

“《逃花源》的剧本公认是第十届‘大戏节’最好的,剧情层层推进,高潮迭起,表现形式也比较新颖,想法非常好。”13号剧院非职业戏剧培训负责人之一陈晓兰说。

广州话剧艺术中心推出的“U13非职业戏剧交流空间”计划已有3年多时间,黄钊和他的剧团就是在这里相识的。作为广州非职业戏剧首部推向市场的“试水之作”,《逃花源》的故事离奇有趣,灵感来自于一则社会新闻。

“戏剧不等同于现实,却能超于现实。”在剧本里,黄钊向观众呈现了一个与世隔绝的村庄,在这里,男以动物为名,女以植物为名,族人敬畏众生,族规严格,信奉万物皆有神明庇佑的,实行先试配,再奉子成婚的传统。有一天,两个外人闯入这里,在村民当中掀起一场轩然大波……

“我在《逃花源》中看到了富有趣味和深意的才思以及青年戏剧人可贵的锐气。正如戏中的芳姑娘要逃出束缚她的村子一般,这群戏剧人也在剧场里做出了他们笃信的选择。”一位“大戏节”评委在看完演出后点评说。

当时,剧中5个演员共表演了20个角色,黄钊更是一人身兼编剧、导演、演员。由于角色的多重切换,再加上排练时间短,人事变换频繁,导致该剧的完成度有所欠缺。但几乎所有观看过这部剧的专业人士都认为,剧本本身有着比较扎实的基础,提升潜力很大。

首演之后,黄钊一直都在改进剧本,并琢磨着可否将它正式推向市场。终于,机会来了。

这个本子被今年广州文学艺术创作研究院的“戏剧创作孵化计划”相中。5万元的扶持资金虽然并不算多,但对于黄钊及其团队而言,却无疑代表了一缕希望。

从“南漂”待业青年到“外聘编剧”

由于连日来紧锣密鼓的排练,黄钊本来就清瘦的脸上显露出一丝倦容。黄钊是山东人,生于1989年,去年6月从南京大学戏剧学硕士毕业的他虽是“科班生”,但由于初出茅庐,想在广州“扎下根”并不算容易。按照他的话说:“过得相当艰难。”

“毕业即失业”的尴尬和困顿,让黄钊的“戏剧梦”在现实中遭遇了一次又一次挫折。2015年初,黄钊原本有机会获得一个戏剧专业的留学机会,但最终因为英文成绩不够理想而未能成行。随后的大半年,黄钊因为没有工作,成了一个“不受待见”的待业青年。

“干不了戏剧,就找其他工作啊!”由于家庭条件并不算富裕,父母对黄钊在戏剧上的执着并不支持,劝他改行。黄钊不乐意,一心想在戏剧这个行当干出点名堂来。他相信:“未来,我总会有个去处。”

来广州的这一年多来,因为不好意思向家人要钱,黄钊一度活得相当窘迫,甚至连最基本的演出费用都筹措不出来。由于《逃花源》剧中人物众多,加上是古装戏,光是服装就花去了近1万元。

“广州物价高,很多基本物资都要自己掏钱买,这一次商演的彩排场地还是多亏了陈晓兰帮忙找的,不然我们还要到处挪地方。”黄钊苦笑着说。他在不上场时还要担任幕后工作。

从戏剧社“变身”演出公司,“南瓦舍”的总经理白天杭压力也不小。他原本是中山市公安局的一名公务员,由于喜欢戏剧,常常到广州话剧艺术中心上戏剧课。最终他狠下了心,辞掉了“铁饭碗”,干起了戏剧传播和表演的行当。和白天杭一样,这次参演演员的身份包括老师、广告文案、银行职员……他们心中都有个戏剧梦。

“由于人手不够,演出时灯光调度曾出现了失误,一度暗场。既然是商演,自然每个细节都要精益求精。”白天杭介绍说,为了迎接商演,这一次他们不仅把演员人数提升到了8人,灯光、音响、导演、舞台监督都聘请了专门人员。在这期间,黄钊和白天杭也得到了广州话剧艺术中心专业人员的帮助,更重要的是,黄钊的实力获得了广州文学艺术创作研究院副院长梁郁南等一线编剧的认可。

实际上,近些年广州青年编剧队伍的建设在加快进行中,和黄钊一样还有6个年轻人加入到了“外聘”的队伍中。“加上内部培养的青年编剧,广州文学艺术创作研究院的青年编剧群体现在有10个人。我们会通过动态选择和竞争机制不断地进行筛选、淘汰,编剧门类也从过去的戏曲拓展到了话剧、音乐剧、儿童剧等领域。”梁郁南说。

从剧场到市场——亟待打通的一道“桥”

对于非职话剧而言,走向市场化并非一朝一夕之事,毕竟,《逃花源》在剧本创作和演出上还无法与专业院团分庭抗礼。但他们却不得不面对和专业院团一样的难题:一是场地租金,二是票房压力。

为此,《逃花源》在营销和场地等各方面都尽可能地节约了成本。此前,从全国范围来看,大学生话剧曾经有过走出校园、走向市场的尝试,黄钊他们相信,如果运作得当,《逃花源》的成功将为扩充广州戏剧市场创作力量提供有益借鉴。

早在2012年,一部由“90后”大学生创排并演出的小剧场话剧《太太学堂》就于深圳成功首演,随后商演了12场。2013年,南京大学学生主演的话剧《蒋公的面子》更在全国巡演130余场,在美国巡演10场,创下近千万元票房,一度成为全国戏剧界的热门事件。

随后,由广东外语外贸大学凤鸣云山剧社编演的话剧《宗岱的世界》在2014年也举行过售票公演,成为广州首部自发走向市场、尝试商演模式的大学生戏剧。该剧的演员是一群“90后”大学生,剧本是学生在老师的带领下一起创作打磨的,演出获得了良好的反响。这些都为广州非职业话剧走向市场化提供了很好的借鉴。

还有几日,2016年广州大学生戏剧节暨青年非职业戏剧节又将再次打开大门,“以戏会友”的同时,或许会有越来越多像黄钊、白天杭一样的戏剧爱好者逐渐加入到职业戏剧人的行业中来。“在鼓励原创的前提下,除了交流、展示,如何让脱颖而出的戏剧人才、剧目与市场有效对接,打通戏剧创作、生产、营销的产业链,从剧场和市场之间架设起一道‘桥梁’,这是我们现在最为关注的问题。”黄钊说。

现在,黄钊正在构思下一个剧目,主题类似于电影《山河故人》,讲述那些远离家乡的年轻人的故事。有了这次《逃花源》的经验,他打算直接进行市场运作。

与此同时,有了“外聘”青年编剧的平等参与,竞争上戏的意识也焕发了不少老编剧的创作激情。有业内人士大胆预测,不出半年,一大批新剧目将出现在广州的舞台上。

举报成功