南海文献和史料的发现人、耙梳人、整理人及他们所讲述的故事,对保卫国家领土主权完整的贡献,可谓是“书生一支笔,可抵百万兵”。

自二十世纪初以来,历经一个多世纪文献学家和史学家的耙梳,中国汇集了蔚为大观的南海史料,连接成一幅跨越两千多年的南海历史画卷。

从民国时期的图书馆学家杜定友,到改革开放初期的厦门大学教授韩振华,再到今天一直穷经皓首孜孜以求的南海史地研究学者……这些文献和史料的发现人、耙梳人、整理人及他们所讲述的南海故事,对保卫国家领土主权完整的贡献,可谓是“书生一支笔,可抵百万兵”。

老船长和《更路簿》

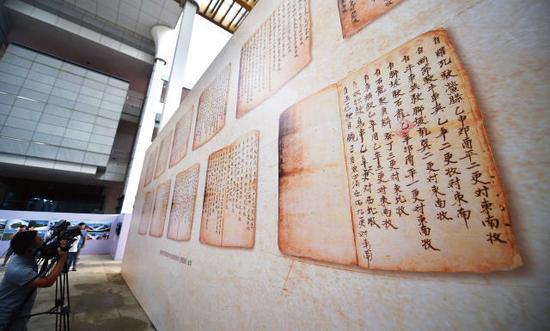

海南省琼海市谭门镇草堂村渔民卢业法祖传抄本(更路薄)

“自大潭过东海,用乾巽驶到十二更时,使半转回乾巽巳亥,约有十五更。”

这是海南潭门老船长苏承芬家中《更路簿》第一页的第一条。

海南大学教授周伟民对《环球》杂志记者解释说,这是一条完整的更路路线,大潭在今天琼海合水水库出海口,潭门镇隔着浅海外面大片珊瑚礁盘所面对 的大潭,指潭门港的出海口,东海是琼海渔民在上世纪50年代以前对西沙群岛的称谓,乾巽、巳亥是罗盘上的方位,更既表路程,又表时间,整句话表达的是从琼 海潭门港出发驶向西沙群岛的航向和航程。

自1989年开始,周伟民和老伴唐玲玲教授开始研究海南渔民的《更路簿》。20多年间,夫妻俩多次到文昌、琼海和三亚等市县实地考察,先后搜集 了23种《更路簿》和一幅《西、南沙群岛渔业更路图》,并在2015年发表研究成果《南海天书——南海渔民〈更路簿〉文化诠释》一书,成为中国开展南海维 权的重要历史和法理依据。

“前两个月又发现了一种《更路簿》,现在总共有24种了。”周伟民兴奋地告诉《环球》杂志记者。

《更路簿》是中国南海渔民自明代以来就使用的航海手册,除了记载通往某个地区的航程和航向,还详细记录了南海诸岛、屿、礁名称及准确位置等。渔 民在海上燃香一支所花费时间为一更,一更一般能行驶10海里左右;路指的是航海罗盘指向的针路,即航向。《更路簿》起初以口头方式流传,使用多年后,便开 始有了手抄本。自明代,即郑和下西洋之前的十五世纪初叶,《更路簿》以不同的抄本流传至今,已经存在了600多年。

“我搜集到的24种《更路簿》已经能够充分反映南海渔民的足迹遍布海南岛沿岸、西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛等海域,几乎覆盖了整个南海。”周伟民告诉记者,“苏承芬的《更路簿》上就记载了到黄岩岛的5条更路。”

据周伟民介绍,每年农历十月,北风起,海南渔民就趁着风势到达西沙,在那里补充淡水、柴火后,再前往南沙,在那里捕捞公螺、海参、砗磲等海产品,到新加坡等地贩卖;次年清明前后,南风起,渔民们从南沙归乡。

渔民们半年生活在海里,半年生活在陆地上,异常艰苦,而《更路簿》就是指引他们在南海打拼和返乡的“宝典”。

上世纪七八十年代,随着机动船的普及,渔民们渐渐远离了《更路簿》,但还是会有一些老船长坚持使用,即便在机动船上,他们也觉得《更路簿》更实用。

周伟民对记者说,“驾驶机动船的船长和‘风帆时代’的船长是根本没法比的。一些渔民说,现在只要不晕船就能当船长。而‘风帆时代’的船长,就如 同一部百科全书,夜望星空就知道次日天气如何,下一条绳就知道水深几许,撒一把炉灰就知道暗流有无……因此他们享有绝对权威。”

每个老船长都视《更路簿》为宝。有些老船长去世之后,子女就将其挚爱的《更路簿》一起烧掉,希望其在另一个世界也能看到。“这也导致能够留下来的《更路簿》太少太少了,九牛之一毛。”周伟民说。

周伟民夫妇搜集到的《更路簿》,有的记录了80多条,有的记录了290多条,年代差异很大,留存过程也很复杂,有家传的,有前任船长留下的,还 有向别人抄的,不同版本的更海路线有同有异,因航行捕捞区域不同,记录了不同的航行经验。周伟民告诉记者,他会进一步访问老船长,对《更路簿》做更深入的 研究。

“我就是想通过《更路簿》证明,中国人最早发现南海、中国人最早为南海命名、中国人最早发现南海诸岛、中国人长期有效地管理南海。”周伟民对记者说。

古地图上的标识

近日,中国空军出动了轰-6K飞机赴黄岩岛等岛礁附近空域进行巡航。

在朗润园的一个幽静小院里,北京大学中国古代史研究中心教授李孝聪在电脑里打开一张张他从世界各地搜集而来的有关中国南海的地图,向《环球》杂志记者讲述他如何用古地图驳斥“黄岩岛属菲律宾”的谬误。

几年间,李孝聪走访美国、加拿大、欧洲各大图书馆及各个大学,搜寻了大量有关南海的地图。

这期间,菲律宾政府于2014年举办了一个地图展览,围绕黄岩岛的命名与归属,妄图对中国在南海诸岛的主权提出声索。

李孝聪说,菲律宾将黄岩岛称为Masingloc,并误将其当成1734年西班牙编制的《菲律宾群岛水道与地理图》上出现的Panacot浅滩。他通过对大量有关南海的地图进行研究比对,发现了这一错误的由来。

《菲律宾群岛水道与地理图》被认为是所有菲律宾地图的母本,这张地图显示,吕宋岛西岸近海有3个浅礁,从上到下分别为Galit、 Panacot和Lumbay。菲方认为,这里的Panacot就是黄岩岛,这3个名字都是菲律宾本土语言他加禄语的音译,分别是痛苦、威胁和愤怒的意 思,是把这些区域视为畏途的船员所起的,因此菲律宾的原住民是最可能最早发现黄岩岛的人。

而实际上,黄岩岛位于Panacot西侧,相隔一段距离。

黄岩岛被正确地画在欧洲人绘制的地图上,是基于1748年一艘属于英国东印度公司的商船斯卡伯勒号(Scarborough)在黄岩岛触礁沉没,欧洲人为避免其他航船重蹈覆辙,在新编制的航海地图上专门画出航线和出事地点,注明沉船发生的时间。

如1794年,英国刊出《中国海新海图及其通道》,在吕宋岛西海岸外3个浅滩的西侧,画了一个半月状区域(即黄岩岛),注名Scarborough Shoal和the Negroes Head,并在浅滩的西北侧画出了斯卡伯勒号船沉没的地点。

根据此地图,黄岩岛与菲律宾群岛之间隔着3个比较大的岛礁或浅滩,自北向南分别是:Double Headed Shoal or North Maroona Rocks above Water、Marsingola or South Maroona和Lambay or Mariveles Shoal,分别对应西班牙人在《菲律宾群岛水道与地理图》里命名的Galit、Panacot和Lumbay。此地图证明,Scarborough(即 黄岩岛)并不是Panacot(即Marsingola or South Maroona)。

然而,十八世纪末,Galit、Panacot、Lumbay三处浅滩一度被上涨的海水淹没而不显露。

1815年,英国编制的中国海地图CHINA SEA上,对黄岩岛使用了两个名称的注记:Scarborough or Maroona(由于不能确定是Scarborough 还是Maroona)。

1808年,西班牙官方水文局根据1792、1794、1800年海上测量船队陆续测量的成果,在马德里出版了菲律宾总海图Carta General del Archipielago de Filipinas。图上用点状线画出历次测量航行的航迹,吕宋岛近海的浅滩无法定位,也没有名称,说明时隔60多年后西班牙人已经不清楚吕宋岛西部海域 那3个浅滩如何与历史名称一一对应。对黄岩岛,西班牙人标注Bajo de Masingloc ó Scarborough。以此为开端,西班牙人将菲律宾吕宋岛西海岸近海小岛和港口Masingloc的名字移植到了Scarborough上。

显然,西班牙人有意识地用西班牙殖民地吕宋岛当地的名字Masingloc来重新命名英国人先于西班牙人对黄岩岛的定名,以表示西班牙人的“占 领和发现”。此后,西班牙人编制的菲律宾地图干脆删除了英国人对黄岩岛的命名Scarborough,而单独使用Bajo de Masingloc这个名字。如此,不仅造成南海岛礁历史命名的混乱,而且酿成后世菲律宾人错误地以为黄岩岛最初的名称是以当地土著的地名来命名。

黄岩岛是Scarborough而不是Panacot,这一结论是李孝聪对大量有关南海的地图经过多年研究比对得出的。同时,李孝聪还从美西战争之后的地图中发现了黄岩岛并不属于菲律宾的证据。

1898年,美西战争结束,双方签订《巴黎条约》。根据条约,划定菲律宾领土的国界线以东经118°为其西界。黄岩岛在条约规定的菲律宾国界线之外,有地图为证。

1902年9月,华盛顿的美国政府出版局刊印了为美国国防部岛屿事务局准备的《美利坚合众国菲律宾群岛注音地名索引和地理词典附地图、海图及插 图》一书。书中最早用地图的形式表现了《巴黎条约》规定的美国从西班牙手中获取菲律宾群岛的领土范围。地图上用鲜明的黑色线条黄色宽带标明美国与西班牙签 订条约规定的菲律宾国界线,将Scarborough Shoal明确地隔离在线外,而且该书中的菲律宾地图和菲律宾地名索引中,均未出现该岛名称,可见Scarborough Shoal当时就不在菲律宾国界范围内是非常明确的。

1908年出版的《菲律宾群岛地图》,是经过美国和菲律宾官方测量、校订后编绘制图,并经过严格审定的。此版地图最关键的证据,依然是在地图左 侧沿着东经118°线的海面上画了一条由点横组成的线,也就是《巴黎条约》划定的菲律宾西部国界线,而Scarborough Shoal依然在条约线以外。

“据我们初步调查,目前全世界各国有13家图书馆收藏着1908年版《菲律宾群岛地图》。1935年5月14日国立武昌高等师范学校(武汉大学 前身)图书馆入藏了这幅1908年版菲律宾群岛地图。在中国能够发现这幅地图的原件,说明1908年版《菲律宾群岛地图》的印制和流传范围相当广泛,那么 也就从一个侧面提供了黄岩岛不属于菲律宾领土的确凿证据。”李孝聪说。

黄岩岛不属于菲律宾,证据已确凿;那么它属于中国的证据,李孝聪搜集的地图中有吗?答案是肯定的。

李孝聪向《环球》杂志记者展示了他从加拿大多伦多大学图书馆、美国耶鲁大学图书馆分别获得的地图影像。地图是1938~1939年美国为出版 《中国年鉴》而编制的,名为MAP OF CHINA。地图右下角所附“南中国海图”上显示,黄岩岛标名South Rock。“1935年,中国正式出版的地图上,用‘南石’来命名和标志黄岩岛。”李孝聪说,“美国印制的这张地图,显然采用了中国名称‘南石’的意译, 而且用与中国大陆一致的颜色来表示。”

政府历史档案里的证据

7月13日,南海仲裁案公布所谓裁决结果第二日,中国政府正式对外发布《中国坚持通过谈判解决中国与菲律宾在南海的有关争议》白皮书,溯本清源,正视听,再次亮明中国态度。

白皮书第63条写道:

1933年8月12日,美属菲律宾前参议员陆雷彝致信美国驻菲律宾总督墨菲,试图以地理邻近为由主张一些南沙岛屿构成菲律宾群岛一部分。有关信件被转交美国陆军部和国务院处理。

1933年10月9日,美国国务卿复信称,“这些岛屿……远在1898年从西班牙获得的菲律宾群岛的界限之外”。

1935年5月,美国陆军部长邓恩致函国务卿赫尔,请求国务院就菲律宾对南沙群岛部分岛屿提出领土要求的“合法性和适当性”发表意见。美国国务院历史顾问办公室一份由博格斯等签署的备忘录指出,“显然,美国毫无根据主张有关岛屿构成菲律宾群岛的一部分。”

8月20日,美国国务卿赫尔复函美国陆军部长邓恩称,“美国依据1898年条约从西班牙获得的菲律宾群岛的岛屿仅限于第三条规定的界限以内”,同时关于南沙群岛有关岛屿,“需要指出的是,没有任何迹象显示西班牙曾对这些岛屿中的任何一个行使主权或提出主张”。

这些文件证明,菲律宾领土从来不包括南海诸岛,这一事实为包括美国在内的国际社会所承认。

白皮书中引述的1933年和1935年的这些信函,是武汉大学中国边界与海洋研究院院长、教授胡德坤及其率领的团队从美国国家档案馆查阅收集而 来的。除了这些信函,胡德坤团队收集到的国民政府收复南海诸岛的文件也为白皮书作出了贡献。他告诉《环球》杂志记者,资料显示,当年国民政府在充分调研的 基础上证明了西沙、南沙是属于中国的,之后才发布收复训令的。“1948年,国民政府公布了《南海诸岛位置图》,国际上没有产生异议。”

自2011年起,胡德坤带领的南海历史档案搜集与整理研究团队六年如一日地查阅、搜集、整理有关南海诸岛的档案资料。

“大陆的资料找完了,我们就去台湾找,这些年我们一共去了6批人,开始每人每年能复印1000页,后来只能复印500页,而且一个档案袋里的文 件只能复印50%。”胡德坤对《环球》杂志记者说,“到国外查档案更难。我们到美国国家档案馆查找战后驻日盟军最高司令麦克阿瑟的资料,却发现档案不完 整,很多是空盒子。”

搜集困难,整理也不易。胡德坤说,“很多中文档案,当年都是用手写的,不像现在用电脑打字那么清晰,而且用毛笔、钢笔、圆珠笔什么都有,还有些 领导的批示写得非常草,很难辨别,况且时间长了总会有些地方不清楚;外文档案就更难整理了,英文、日文、法文、俄文都有,整理者不能只是单纯的外语人才, 他得懂相关知识。”

胡德坤告诉记者,6年来,团队共搜集到约30万页资料,他们会从中挑选有价值的,缩小范围,然后进行编目,再从中找重要的档案。“我们是一个很庞大的团队,但工程更加浩大,到现在都没有整理完。”

胡德坤团队搜集的资料对于白皮书的出台可谓功不可没。而据胡德坤透露,“还有很多有价值的档案没整理出来,尤其是关于南海诸岛的、钓鱼岛的,都是一些非常有价值而以前没有发现的档案。”

浩瀚的典籍史料

中国历史古籍,如东汉的《异物志》、三国时期的《扶南传》、宋代的《梦粱录》和《岭外代答》、元代的《岛夷志略》、明代的《东西洋考》和《顺风 相送》、清代的《指南正法》和《海国闻见录》等,不仅记载了中国人在南海的活动情况,而且记录了南海诸岛的地理位置和地貌特征、南海的水文和气象特点,以 很多生动形象的名称为南海诸岛命名,如“涨海崎头”、“珊瑚洲”、“九乳螺洲”、“石塘”、“千里石塘”、“万里石塘”、“长沙”、“千里长沙”、“万里 长沙”等。

这是《中国坚持通过谈判解决中国与菲律宾在南海的有关争议》白皮书第10条中的内容。

厦门大学教授李金明向《环球》杂志记者介绍,这些典籍记录了两千多年来中国人在南海的活动印记。

东汉杨孚《异物志》中记载,“涨海崎头,水浅而多磁石,缴外大舟,锢以铁叶,值之多拔。”李金明说,“涨海”就是东汉人对南海的命名。

李金明告诉记者,宋元时期有关中国南海疆域的记载就更加明确了。南宋赵汝适在其所著《诸蕃志》中写道:“汝适被命此来,暇日阅《诸蕃图》,有所 谓石床、长沙之险,交洋、竺屿之限。”赵汝适当时任福建路市舶提举,经常要与外国商人打交道,为了解情况,他利用休闲时间阅读《诸蕃图》,发现了被称为航 海危险区的石床(塘)、长沙(指中国南海诸岛),和作为中国与外国海洋界限的交趾洋与纳土纳群岛(竺屿)。

李金明介绍,元代汪大渊的《岛夷志略》记载了中国南海诸岛的范围,它起自广东潮州,曲折连绵向海中延伸,一面到爪哇,一面到文莱和沙巴,一面到越南东南端海域的昆仑岛。

由此说明,早在宋元时期,中国南海疆域的范围与界限已基本确定下来:其西面与越南北部的交趾洋接境,西南面到达越南东南端的昆仑洋面,南面与印度尼西亚的纳土纳群岛相邻,东南面到达文莱与沙巴洋面。

到了明清时期,随着航海事业的发展,以及航海者对中国海域认识的加深,有关中国海域与外国海域分界的记载则更趋具体。明嘉靖十五年(1536)黄衷撰写的《海语》一书,把中外海域的分界称为“分水”。

李金明告诉记者,一些地方志,如《广东通志》、《同安县志》、《崖州志》等,对于中国南海疆域的范围与界限也有比较明确的记载。《崖州志》记 载,“崖州协水师营分管洋面,东自万州东澳港起,西至昌化县四更沙止,共巡洋面一千里。南面直接暹罗、占城夷洋,西接儋州营洋界,东接海口营洋界。”

李金明说,“从该记载中可了解到,清代崖州水师营在其管辖洋面的巡航路线有两条:一条是从海南岛东部的万州东澳港出航,环绕海南岛沿海,航至西部的昌化四更沙,历程约一千里;另一条是直接向南航行至暹罗与越南中部的占城洋面,即抵达中国南海疆域洋面的西部。”

李金明表示,根据《崖州志》,清代南海海域属海南崖州水师营管辖范围,水师营定期从海南岛沿海巡视到西沙群岛海域,充分行使了主权和管辖权。清 末,广东官员在处理日本人非法侵占东沙岛的事件中,广泛搜集历史证据,据理力争,严正进行外交交涉,迫使日本归还东沙岛,捍卫了中国的领土主权;此后,又 派军舰到西沙群岛巡视,在群岛上勒石命名,悬挂国旗,向国际宣示中国对西沙群岛拥有主权和管辖权。(《环球》杂志记者/刘娟娟)