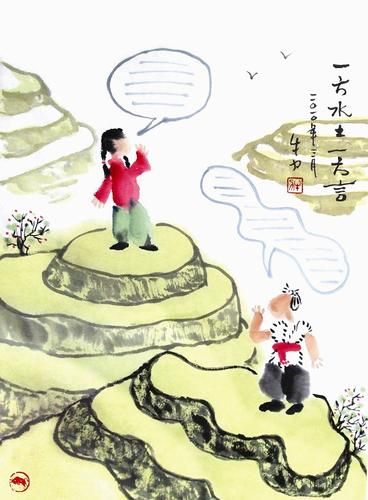

漫画牛力

有点懈怠了,到奔腾不息的黄河边走一走,九曲不回的磅礴之势,掀起心潮的万丈巨澜;有点困了,来一碗清汤牛肉面,上下融通轻松自如,滋润出一身的惬意;有点空落了,捧一本隽永的《读者》,清澈见底如一泓泉水,浮躁的心立马沉淀下去……

对远在西北的那片土地,笔者总有着数不完的情结。不禁感慨,生活在甘肃大地上的人们真有福气!那蜿蜒1600公里长的版图,已然成为了世界上一块最大的“如意”。操着相似的“乡音”,有大致相同的饮食习惯……这份情谊也许正是来源于山西与甘肃骨子里的“亲近”吧。

A 甘肃方言与晋方言同血脉

在央视大戏《走西口》中,山西方言“我”在剧中的发音为“额”,这让初看该剧的观众,对主演们一口一个“额”印象深刻。而“额”的发音也成为了山西方言的一张“特色名片”。

山西方言是我们中华民族语言当中最复杂、最有特色、最丰富多彩的一支语系,也是汉语九大地方方言(粤语、闽南语、吴语、客家话、赣语、湘语、晋语、平语(又名广西话)和皖语)中惟一一种来自北方的方言。由于历史人文、地域地貌的影响,从而产生了“同是一乡人,三里之内不同音”这样一种十分有趣的语言现象。同时,山西方言也是北方方言中惟一保留了入声的方言。现在的普通话没有入声字,只能发出四个声调,而在山西话里有,比如,两人一起走叫“厮(xi)跟上”。山西话中继承了许多古汉语的词汇,学习古汉语要比北京人容易得多。“也许只相隔一条河,两岸村民的方言都不同。”这在山西十分普遍。山西方言从南到北大体可以分为晋南方言、晋东南方言、晋中方言、晋西方言、忻州方言和雁北方言六大语支。这六大语支虽然同属汉语方言北方话,但是随着历史的变革和受地域原因的影响,每个县甚至每个乡都或多或少的有些差异。譬如黄河东岸至太岳西部一带的方言就明显地与陕北和甘肃相近,在这一带,不仅语言极具特色,就连人的骨骼都明显地表现出中国西部地区历史演变的痕迹。

谈及与山西方言极具血脉关系的甘肃方言,乔全生在其著作中进一步阐释:现代晋方言主要包括今山西、陕北等地的方言。唐五代时的西北方言地盘较大,范围很广,西起敦煌、宁夏,东达陕北、山西。在后来的历史演进过程中,原来的西北方言故地甘肃、宁夏等方言均被由关中而来的中原官话以及兰银官话覆盖。这样,西北方言当年所盘踞的范围,其西半部丧失,而东半部仍保持。原来的西北方言,虽然地盘缩小、东移,但它的子嗣方言并未消失。当今天的山西人再次漫步甘肃时,入耳尽是乡音也不足为怪。

B 红枣叫法与喜爱“一样样”

“一日吃仨枣,六十不显老”大红枣是山西的特产,于是山西各地积淀了悠久而又浓厚的红枣文化。

首先,从名称上看,红枣在各地有着许多不同的叫法(现以柳林方言为例)。根据品种和大小,红枣有以下名称:牙枣nia zao、团枣tuan zao、酸枣xue zao和梨枣lei zao,大枣和小枣等;根据枣的不同生长阶段,从触觉和口感角度看,红枣又有两种叫法:硬枣ning zao(又称脆枣qu zao)和面枣mian zao;再从视觉的角度看,红枣又有以下四种名称:枣不脐zao be cei(变红之前的幼年阶段)、红眼圈圈hong nie que que(红了不到三分之一的枣)、半腰腰pe yao yao(红了二分之一左右的枣)和通红红tong hong hong(红透了的枣)。

红枣不仅有纷繁庞大的家族,而且在当地人民生活中的影响颇大。首先,红枣被人们淋漓尽致地应用在饮食中,尤其是一些重大节日。如:民间二月二日传统吃枣豆子,即将大红枣、红豆、豇豆等一起放入开水锅,用文火焖煮到烂熟如干饭;端午节的传统食品粽子中也有枣,即以软米、大枣为主料,用苇叶包成三角形拳头大,文火焖煮……此外,普通日子里老百姓也时常会把大枣蒸进馒头或煮进小米粥中。

红枣除了给人们提供基本饮食功能外,还被人们注入了丰富的文化内涵。嫁女时蒸的花馍馍上以布满红枣为喜庆,新婚夫妇的被褥四角内要包数颗大红枣,洞房炕角也要撒红枣,“枣”与“早”谐音,企求早生贵子,并愿新人未来的生活红红火火;孩子过满月、生日时也都要吃枣糕,望孩子早点长高,早日成才;母亲给外出的子女捎衣服时也要夹带一把红枣,盼孩子早日归来。

同样,甘肃作为我国红枣起源地之一,域内红枣分布范围广,其中陇东、陇南、泾河流域及西部汉水上游、中部黄河沿岸及其支流区、河西内陆河流域等为集中产区。而甘肃人称“枣”的叫法也大抵与山西人相似。“红枣”“酸枣”“骏枣”等颇受当地人欢迎。“八月剥枣,十月获稻,为此春酒,以介眉寿”,千百年来,红枣一直受到甘肃人们的喜爱。

其中著名的有果型特大的红枣——敦煌鸣山大枣;味甜而辣的红枣——靖远大枣;形状独特的红枣——兰州坛坛枣;维生素C含量最高的红枣——民勤大枣等。在甘肃靖远。黄河在这里蜿蜒曲折,一会儿向东,一会儿向西,最后冲出沟壑嶙峋的怪石崖,一路北上,向宁夏中宁平原奔腾而去。在这个地方,出产着一种甘肃有名的大枣——靖远石门大红枣。由于石门一带地势较高,海拔在1315-3017米之间,气候冷凉,昼夜温差大,日照强烈,所以成就了大枣的优秀品质。

C 山西刀削面与兰州拉面方言中尽显“精细活儿”

“到山西旅游不尝面食,就等于没到山西。”山西面食文化传统,独树一帜,又博采众长,故海内外早有“世界面食在中国,中国面食在山西”的说法。东到娘子关,西到黄河边,南到风陵渡,北到雁门关,一般家庭妇女都能以面食为原料加工数种面食;许多山西汉子有时在客人面前也会显露一手面食“绝”活呢。

山西面食种类繁多,你在山西住一段时间啊,你能尝尽上百种山西面食。用小麦粉、高粱面、豆面、荞面、莜面为材料,能做出如刀削面、拉面、圪培面、推窝窝、灌肠等美食。如果按照制作工艺来讲,可分为蒸制面食、煮制面食、烹制面食三大类,有据可查的面食在山西就有280种之多,其中尤以刀削面名扬海内外,被誉为中国著名的五大面食之一。“一叶连一叶,恰似流星赶月,在空中划出一道弧形白线,面叶落入汤锅,汤滚面翻,又像银鱼戏水,煞是好看,熟练的厨师,每分钟能削一百多刀,每条面叶的长度,恰好都是六寸。”这正是刀削面制作过程的魅力所在。其他如大拉面、刀拨面、拨鱼、剔尖、饸饹、猫耳朵也会让你垂涎三尺。尤其是蒸、煎、烤、炒、烩、煨、炸、烂、贴、摊、拌、蘸、烧等多种制作手法,名目繁多,让人目不暇接。

在语言文化里,山西方言特有的“叠音词”真是“亲死个人”。这些“叠音词”在山西面食方言中,更是体现得淋漓尽致。“剔尖尖、变尖尖、溜尖尖、抿尖尖、擦尖尖、擀尖尖、握流流、搓鱼鱼、捏钵钵、斜食食、蘸片片”等看起来形状各异,吃起来又独具风味。

谈及面食,甘肃兰州人微微笑了。当你捧着刀削面四处吆喝时,被誉为“中华第一面”的兰州牛肉面正火热出锅。兰州牛肉面,又称兰州清汤牛肉面,是“中国十大面条”之一,是甘肃省兰州地区的回族清真风味小吃。它以“汤镜者清,肉烂者香,面细者精”的独特风味和“一清二白三红四绿五黄”,一清(汤清)、二白(萝卜白)、三红(辣椒油红)、四绿(香菜、蒜苗绿)、五黄(面条黄亮),赢得了国内乃至全世界顾客的好评。并被中国烹饪协会评为三大中式快餐之一,得到美誉“中华第一面”。

“中午吃什么,来碗兰州牛肉拉面呗。”在山西,这样的对话场景随处可见。因为味美可口,经济实惠,兰州牛肉拉面不仅在兰州比比皆是,而且在全国各省乃至世界许多国家和地区都有了兰州牛肉面馆。而兰州当地人对于牛肉面的称呼,并没有拉面一说。当地人会以“毛细、细、二细、三细、九叶、大宽”等词语来分辨不同手艺下的面食。这一点倒是与山西面食文化很是相近。精湛的面食技艺,外加绝美的味蕾体验,山西人与甘肃人对于面食的情感分外亲切。

D 兰州方言故事中有“醋香”的美味回忆

一位专家曾经说过:“山西的方言跟山西的煤炭一样,是无穷无尽的宝藏,亟待开发。”道出了晋方言的丰富。而我们要说:“山西的方言跟山西的老陈醋一样,历经千百年岁月的酵酿,更加绵香醇厚。”

老陈醋得名的由来与晋方言是分不开的。据说,大清顺治年间,介休醋仙王来福到了梗阳(清徐),对以前的酿醋工艺进行了大胆改革、创新,“冬捞冰,夏伏晒”,使酿出的醋“绵酸醇厚、陈香悠久、甜洌鲜美、回味无穷”,人们食后纷纷称赞,四处传颂,说王来福“酿了神醋”,而被别人误听为是“酿老陈醋”,后来,人们干脆把这种香如老酒的醋叫作“老陈醋”。因为“了”与“老”在晋方言中是同音的。

醋在古时叫醯,酿醋的醴叫“老醯”。由于山西人嗜醋如命,再加上山西人对酿醋的特殊贡献,又巧合了“醯”和山西的“西”字同音,所以外省人就尊称山西人为“老醯儿”。有专家认为,山西人被称为“老醯儿”,是一种产品与一个地域紧密契合,并作为一种有趣的文化广为流传的结果。

另外,晋语中还有一些体现醋文化的谚语俗语:“家有二两醋,不用去药铺”,“醋是随饭吃的药,更是顿顿吃的饭”“久在山西住,哪能不吃醋。”酿醋行业中还常说:“能做醋的工人就能做酒,但做酒的不一定能做醋。”

醋在甘肃人的饮食文化里也扮演着重要的角色。“醋、熏醋”等叫法在当地颇为普遍。而当地著名的“凉州熏醋”也是西北人一日三餐离不开的桌上调味品。这种熏醋色泽棕红,酸味醇厚绵口,久贮不霉不白花,堪称调味之佳品。

在老兰州人的回忆里,醋的美味也在古老的方言故事中流传下来了。“油饼子不可夹肉”,这是老兰州人耳熟能详的老话,是白胡子爷爷对孙娃子耳提面命之谆谆教导。当时经济短缺时期,有上顿没下顿,炸油饼的清油稀少珍贵,主要是点灯用,食用仅少许油炝饭,在铁勺里滴些油,烧热冒烟时放入切碎的葱花或沙葱花,也叫“羊胡子花”,倒上醋,然后用抹布拭去勺底炭渣,连勺子一起投进锅子里面,只听吱啦一声,葱香满屋,这就是一顿油盐醋俱全的“油泼面”,也叫“油醋炝饭”,而在平时,醋是极为稀缺的,一般人都是吃有盐没醋的“甜”(淡)饭。如今,醋已广泛流入西北百姓的餐桌,这种美味的回忆,想必也能天天实现了。

本报记者 田晓瑛

(原标题:黄河同脉一家亲 方言里面多相似)