本报记者 诸葛亚寒《中国青年报》(2015年04月29日04版)

不少年长的人在说到90后时,常常夹杂着怀疑:缺少理想和信仰、功利欲望心强、过分自我和追求个性……社会舆论给90后贴上了许多“问题”标签。

如今,95后已逐步成为大学校园的新主人,他们对于个性的追求愈加强烈。在教育资源集中的北京,这座国际化城市的开放与多元给他们个性的发展提供了更为充足的条件。

自我?叛逆?不知天高地厚?面对这个群体的复杂性,如果仅根据网络上一个个新闻案例去拼凑他们的画像并不客观。那么,撕掉“偏见”标签,这群北京高校里的90后到底长啥样?

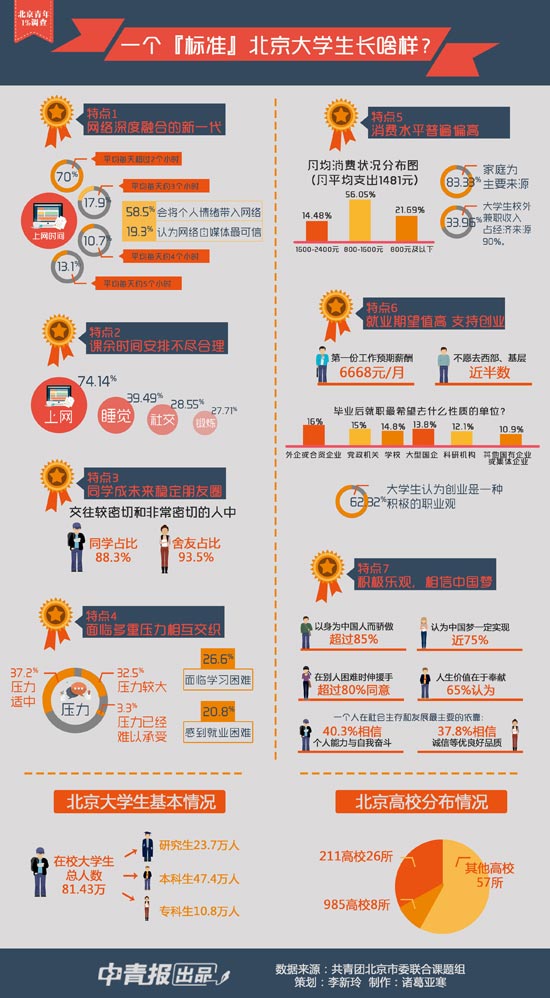

一项调查结果这样勾勒北京大学生的“标准”面貌:他每天的上网时间有7成的可能超过两个小时,上网、睡觉和社交是他最主要的课外活动;他最大的压力是学习和就业,他有近四分之一的可能会面临学习困难;他的月消费水平较大可能在800~1600元之间,其中,社交、娱乐、购物等占有较大比例。对于毕业后的第一份工作,他的预期薪酬为6668元,留京工作是最普遍的期望;他有极大的可能认为个人能力与自我奋斗、诚信等良好品质是一个人在社会生存和发展最主要的依靠,人生价值在于奉献是他较为认同的观点。

这些对北京大学生特征性的细节描写来自共青团北京市委联合课题组。针对北京大学生群体,课题组按照学校在校生人数的1%比例进行抽样,样本数为8143个。其中,普通高校7466个,民办高校677个。同时,通过面谈、深度访谈等发放问卷88份,总样本数为8231个。

超7成大学生感觉到压力,96.67%的人表示能够承受

北京市现有普通高校91所。其中,211高校共26所,占全国23%;985高校共8所,占全国21%。除留学生以外,在校生总人数为81.43万人,王可(化名)就是其中之一。

这个就读于北京某985高校的大三学生,最近有些“压力山大”。用她的话来说,大三就快结束了,可专业课学得“半生半熟”,大学英语六级还没搞掂。不仅如此,刚刚开始进行的社会实践让她对自己的社交能力感到怀疑,“总被领导批评不会说话”。

“上大学前,老师都说熬过了最艰苦的高中就会迎来‘幸福生活’。可没想到,这3年过得并不轻松。”王可在QQ空间里写下的这段话,不到一小时就得到了近60个同学“点赞”,有同学评论:“人艰不拆”。

感到“压力”的大学生不止王可一个。

如今社会竞争越来越激烈,大学生面临着学习、经济、人际交往、情感等方面的压力且相互交织。根据团市委有关北京大学生群体的调研结果,32.5%的大学生感觉压力较大,37.2%的大学生感觉压力适中,有3.3%的学生觉得压力已经承受不了。

而这些压力所反映出的是大学生在学习和生活中面临的各种困难。调研数据显示,20.8%的大学生感到就业困难,26.6%的大学生面临着学习困难。

然而,值得注意的是,与学习困难相矛盾的,是大学生用于参加学习培训的课余时间仅为10.7%。

调研分析认为,由于大学学习和信息传递方式的改变、校园生活更加开放和丰富多彩,现在的大学生活不再是传统的“三点一线”模式,大学生的课余时间相对宽裕和自由。但是,大学生的大部分业余时间都用在了上网或其他娱乐上,他们“不能合理做好业余时间安排”。

王可就是不能合理安排业余时间的那部分大学生。

尽管学习和人际交往给她带来较大压力,但这些并不影响她的娱乐活动。看美剧、逛淘宝成为她每天睡前的必修“功课”。她说,“其实,有时候也会自责放在学业上的时间太少,‘宅’寝室的时间太多了。可如果不这样,我一定会崩溃的。毕竟这些‘功课’的诱惑太大了。”

根据调研结果,上网、睡觉和社交成为大学生课余活动取向的前三位,分别占74.14%、34.49%和28.55%。

一个需要警惕的现象是,只有27.71%的大学生在课余时间锻炼身体。调研报告称,大学生缺乏体育锻炼,且知道锻炼身体很重要,但就是不喜欢参加体育锻炼。

令人欣慰的是,调研还发现,96.67%的大学生能够承受现实的压力,并且能够找到各自合适的减压方式,运动健身和读书听歌、看电影等成为最常使用的减压方式,分别占33.04%和25.14%。

近75%的大学生闲暇时间用于上网,19.3%的人把网络自媒体作为最可靠的信息来源

和王可相比,就读于北京一所非985、211高校新闻学专业的大四学生郑力(化名)对网络的依赖性更强。用他的话来形容:“没了网络,生活都会错乱。”

郑力给自己的“上网时间”算了笔账:首先,除了睡觉和体育课外,手机几乎不离手。他每天使用时间最长的软件是传说中的手机三件宝——微信、QQ和淘宝;其次,郑力每天至少有3个小时沉浸在网络游戏世界中,“打DOTA、踢实况”成为每天最放松的项目;此外,睡前看一集美剧也花费他至少1小时,这其中还不包括和女朋友微信交流的时间。

这一算,郑力每天“全情投入”网络的时间超过5小时,最多时甚至达到8到10个小时。

联合课题组的调研数据显示,有74.67%的大学生的闲暇时间主要用来上网,70.3%的大学生平均每天用来上网的时间超过两个小时。

其中,和郑力一样上网时间超过5小时的大学生占了13.1%。其次,上网3小时左右的占17.9%,上网4小时左右的占10.7%。

从学历分布上看,调研报告分析,专科生和本科生主要通过网络获取信息和进行娱乐,而硕士和博士生主要通过网络获取信息和进行学习。

课题组认为,新技术和新媒体在改变社会结构和生活的同时,也最大限度地改变了社会化过程中的大学生,微信、微博、数字音乐、在线视频、电子商务等已成为当代大学生生活中不可缺少的要素。

因此,课题组把如今的北京大学生定义为“与网络深度融合的新一代”。

然而,值得注意的是,尽管网络能给大学生的学习、生活带来极大的便利,但其随之带来的隐患不可忽视。

调研数据显示,58.5%的大学生会不同程度地将个人情绪带到网络世界中,19.3%的大学生认为网络自媒体是最可信的信息来源,网络自媒体成为在父母及亲戚提供信息之后的第二大最可信的信息来源。

对于网络世界的影响,王可自认为是“有控制力的”。这一点,是相对于她身边众多的“愤青”而言。

王可说,现在的大学生几乎都有微博、微信、人人网和QQ空间,来自各个平台的信息也让人目不暇接。她发现,身边总有那么一群同学的朋友圈和微博里,不仅晒有各种自拍、美食,也经常出现对身边事和新闻“打嘴仗”和吐槽。

“我很佩服他们的语言能力,每天总有许多‘大快人心’的评论。但我也只是看看,几乎不愿意加入讨论,总觉得自己了解到的信息不准确,不敢随便议论。”王可说。

郑力也是如此。作为新闻学院的学生,他经常看到许多同学会因网络上的一些负面消息而愤怒,甚至情绪十分激动。但他认为,很多同学在评论转发时并未确认消息的真实性,一时的过激情绪会让人失控,而辟谣信息却往往得不到关注。

较高消费水平推高就业期望,过高的预期薪酬使就业单位望而却步

作为一个庞大的消费群体,大学生在消费市场上占据的比例越来越大。那么,北京大学生的消费水平到底如何?

团北京市委的调研报告用具体的数字作了回答:一个北京大学生平均每月的消费支出是1481元。具体来看,消费800~1600元的占56.05%,800元及以下的占21.69%,1600~2400元的占14.48%。

报告称,除了吃饭等日常硬性支出外,社交、娱乐、购物等非必要支出占有较大比例并呈上升趋势。课题组综合分析认为,与其他青年群体相比,北京大学生的月均消费水平普遍较高。

大学3年来,王可每周都要用手机APP记录自己的消费情况。尽管没有详细到“一瓶水”,但几乎所有超过20元以上的开支都有记录。APP数据显示,王可平均每月的生活费在2100元左右。

和不少女同学一样,购物是王可最主要的支出。“其实,女生平常吃饭、零食等消费都不高,钱主要还是花在买衣服和化妆品上。”王可并不喜欢在淘宝上买衣服,一方面质量不好,另一方面也怕有“二手货”。因此,她喜欢在商场里选择一些普通牌子,“但北京物价确实稍高,所以这方面花费会多一些”。

此外,社交聚会是王可第二大支出项目。对于身为“社团活动积极分子”的她说来,避免不了要和社团里的伙伴们外出聚会。虽然聚会都是AA制,但根据她们平日的选择来看,每人50元是比较适中的聚会标准。

谈到经济来源,王可说,自己大部分的生活费都是父母给的。但令她自豪的是,她每周会有一天在校外一家广告公司做行政助理兼职,一个月大约有600元的报酬。

这一点也符合调研情况。调研数据显示,在校大学生一般没有独立的经济来源,家庭往往是其主要经济来源。83.33%的大学生靠家庭支持,5.45%的大学生靠奖学金和助学金,4.47%的大学生靠校内勤工俭学。此外,33.96%的大学生校外兼职收入占了经济来源的90%以上,校外兼职收入是大学生第二大经济来源。

然而,课题组发现,高昂的生活成本带来的问题是:它作为一大因素推高了大学生的预期薪酬。根据调研结果,大学生对于第一份工作的预期薪酬平均为6668元/月,而2013届高校毕业生的初始平均月薪为4746元(引用数据),相差近两千元。

课题组分析判断,过高的预期薪酬使得很多单位对录用大学生望而却步,一定程度上造成了大学生就业难的现状。

调研报告显示,对于就业,大学生普遍希望留京工作。他们倾向于收入高、工作环境好的外企或国有性质单位,近半数人不愿意去西部和基层工作。

与就业期望值高相对应的是,大学生对于自身知识和能力储备相对不足也有比较清晰的认识。在造成就业困难原因的调查中,选择比例较高的为“期望值太高”和“知识能力储备不够”,分别占22.73%和21.47%。

值得一提的是,对于当下最热门的创业,大学生总体持肯定态度。具体来看,62.32%的大学生认为创业是一种积极的职业观,但也有27.69%的大学生认为只有少部分的人能够成功,表现出了他们对创业失败的担忧。

追求个性但不放弃集体,对于社会公平问题并不盲目

追求个性无疑是当今大学生最主要的特点,然而这并不意味着他们会放弃集体。一个乐观的现象是:他们非常注重“同辈圈”。

前段时间,微博一个很火的话题 “感谢室友不杀之恩”,用于调侃由于个性问题带来的宿舍矛盾。郑力发现,虽然每一次“惨案”发生总能在微博上激起讨论和关注,但他依然认为,这是再极端不过的案例。

在郑力眼里,“舍友之间避免不了一些摩擦和矛盾,但大家基本睡一觉起来又继续打游戏,丝毫不受影响。尽管现在每个人都特‘个性’、‘另类’,但当处于宿舍、班级这样的集体时,我看到的,多数同学都能适应其中。”

郑力的想法得到了调研数据的支持。调研报告称,大学生交往人群相对较为固定,且交往密切的群体主要是同学和舍友。其中,在交往比较密切和非常密切的人中,同学占88.3%,舍友占93.5%。可见,大学生具有良好的宿舍关系,逐渐形成拟亲人的同学关系,对于大学生的学习和成长都起到积极的促进作用。

更为重要的是,在对于“您的朋友中最多的是哪一个类别”的问题上,回答同学的占87.9%。对比其他青年群体回答同学的比例,国家机关和事业单位青年为83.5%,市属党政机关和事业单位为77%,高校青年教师为77.2%。课题组由此发现,大学生群体和与之对比的几类青年群体,大学同学和室友已经成为他们结交朋友的第一选择,而大学阶段更成为其未来形成稳定的朋友圈的重要时期。

王可认为,90后乃至95后,虽然有着时代带来的个性化特征,但是,“大家都是成年人,不会像高中时那样不懂事,因为一些小的观点分歧去孤立某个同学。相反,如果有同学‘游离’在集体之外,反而班干部会主动去了解和帮助他。”

她还说,现在社会上给90后贴上“问题”标签其实很不公平,其实90后不仅“玩得好”也“靠得住”。他们对于许多重要问题会理性、客观地解读;他们追求个性却并不盲目。对此,调研报告也提到,大学生关注社会公平问题。有48%的大学生认为收入高的人应该缴纳更多的税。调研组认为,这反映出大学生的社会责任感,他们对于社会公平问题有着清醒的认识,并不盲目。

此外,调查结果显示,绝大多数大学生对于十八大以来党的领导集体持有积极肯定的态度,关注治国理政思想、党的政策方针,有近60%的大学生“非常想加入”或“想加入”共产党,超过85%的大学生以身为中国人而感到骄傲,对国外文化产品和国际局势保持清醒认识和判断。

关于中国梦,超过半数的学生表示“非常了解”和“比较了解”,近75%的大学生认为中国梦一定能实现。

对大学生“宅文化”不妨多些宽容

王钟的 《 中国青年报 》

一个北京大学生可能有这样的“标准”面貌:上网、睡觉和社交是他最主要的课外活动;看美剧、逛淘宝是睡前“功课”;“打DOTA、踢实况”成为每天最放松的项目。共青团北京市委联合课题组的数据证明:有74.67%的大学生的闲暇时间主要用来上网,70.3%的大学生平均每天用来上网的时间超过两个小时。用一个流行词来说,就是“宅文化”在大学生群体中获得广泛认可。

一味的“宅”有很多坏处。比如调查显示,只有27.71%的大学生在课余时间锻炼身体。一些体测数据也表明,大学生的身体素质呈现下降的趋势。而且,主流社会似乎并不认同这种“宅文化”,前些年“网瘾少年”是一种边缘群体,而现在的“二次元人类”(“二次元”意指日文中的“平面世界”)也是一种相对封闭的亚文化。还有很多人认为,大学期间不接触社会,走上工作岗位后可能遇到人际关系问题。

不过,课题组给出的中性定义,有助于我们重新认识“宅文化”群体——“网络深度融合的新一代”。我们也可以看到,一些“宅”比另一些“宅”更有意义。前些天是世界读书日,有媒体从图书馆借阅量下降来论证大学生读书少了,这种论证忽略的是网络阅读的悄然增长,很多大学图书馆用于购买电子资源的经费已接近纸质资源。不少大学生也习惯于通过网络关注时事,一些网络话题的激烈辩论,展现出他们“接地气”的社会参与度。

网络改变生活,当然也改变大学生的生活姿态,“宅”并不是一个非好即坏的概念。比如,对大学生创业来说,互联网已经成为最好的平台,“宅”在网上似乎并不坏。而学习的概念也早就不局限于课堂,看看“知乎”、“果壳网”等知识类网络平台,就能明白大学生不仅通过网络提升自己,也能通过网络传播知识、影响他人。即便是运动,使用运动类应用软件,通过手机与好友分享运动记录,不仅是一种社交方式,也让运动变得更有意思。

对“宅文化”多一些宽容,或许是理解和帮助大学生成长的合理态度。

既然那么多大学生在网上

那就在网络上提供更多良性选择

本报记者 诸葛亚寒 《 中国青年报 》

26.6%的大学生面临学习困难,70.3%的大学生平均每天用来上网的时间超过2个小时,58.5%的大学生会不同程度的将个人情绪带到网络世界中,19.3%的大学生认为网络自媒体是最可信的信息来源…… 共青团北京市委联合课题组针对北京大学生群体1%抽样调查的这组调研数据引起了中国青年政治学院青少年工作系刘卫兵副教授的注意。

对于这一点,刘卫兵认为,中国大学校园里有就业指导中心,但拥有学习指导中心的却非常少。与此不同的是,在许多发达国家的大学校园里,学生通过电话就可以联系学习指导中心预约研究生进行每周1到2个小时的辅导。

“我国大学教育并没有普遍实行助教制度,从主讲到助教、包括期末阅卷都由老师完成。所以,老师对于学生学习的指导肯定不够精细,这个问题是需要想办法改进的。”刘卫兵说。

刘卫兵注意到,与大学生面临学习困难所相对的,是大学生的上网时间很多。

调研数据给出了具体的数字:70.3%的大学生平均每天用来上网的时间超过2小时。其中,上网3小时左右的占17.9%,上网4小时左右的占10.7%,上网5小时及以上的占13.1%。而大学生用于参加学习培训的课余时间仅为10.07%。

这个数据,在刘卫兵看来,“总体上有些偏高了”。他认为,如果倒退10年,每天上网5小时都可以被认为有网瘾嫌疑了。

“一方面抱怨学习压力大,一方面又有大量时间上网,这说明大学生自身就是一个矛盾体。”刘卫兵说,网络上有很多类群体,如果大学生在学习上面临压力,完全可以进行“网络求救”,“但似乎他们缺少这种网络求助上的互动。”

另一个让刘卫兵关注的数据是:58.5%的大学生会不同程度地将个人情绪带到网络世界中。

“个人情绪的带入表现在大学生非理性的情绪化和从众心理上。”刘卫兵认为,网络上总有一些似是而非、甚至是谣言的信息,但它们很容易以一种貌似正义的方式引起雪花式的快速传播,这会激起大学生基于“义愤”的表达,“最关键问题在于,他们不会去求证。”

“有丰富社会阅历的成人,即使看到扣人心弦的消息,转发时也会去琢磨是真还是假。而情绪化的大学生所选择的东西往往都是非正规的,可能会走向灰色地带。”在刘卫兵眼里,虽然有时候大学生为了幽默、搞笑而进行调侃和减压,但必须重视的是:不是所有事情在网络上都可以进行调侃,也不是所有事情都可以娱乐化。

更令人担忧的是,19.3%的大学生认为网络自媒体是最可信的信息来源,而网络自媒体也成为在父母及亲戚提供信息之后的第二大最可信的信息来源。对此,刘卫兵认为,网络信息虽然丰富但其准确性无从考量,甚至有些消息连源头都找不到,“信息传递还是需要通过主流的媒体,不能过多依靠新媒体。”

刘卫兵建议,未来,我们应该增加青年网络互动影响,形成有价值的网络互动和社区,“既然那么多学生在网上,那就在网络上给他们提供更多良性选择。”

更多猛料!请在微信公众号里搜索【新浪新闻】关注我们官方微信(xinlang-xinwen)

举报成功